« lun. 24 sept. - dim. 30 sept. | Page d'accueil

| lun. 08 oct. - dim. 14 oct. »

07/10/2012

Le théâtre privé du 13 de la rue des Martyrs.

Par Bernard Vassor

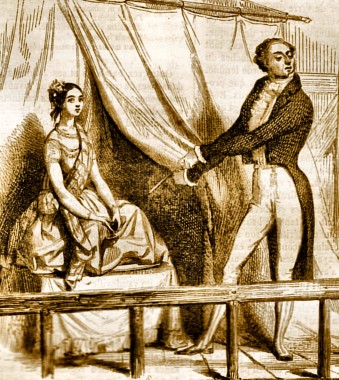

Il y avait en 1805, un minuscule théâtre de Société, 13 rue des Martyrs, connu sous le nom ambitieux de "Théâtre des Alpes".

Le 4 pluviôse an XIII, on y donna une tragédie burlesque très obscène : "Des fureurs de l'Amour & de Messaline" d'un auteur du XVIII° siècle, Charles-François Racot de Granval (1710-1784) qui était aussi comédien. Il vécut quarante ans avec Mlle Dumesnil qui possédait une maison et un petit théâtre rue Blanche où Granval est mort le 24 septembre 1784. Dans cete salle Granval donnait des représentations privées de pièces très libres qu'il avait lui même écrites.

François-Nicolas Klein (1787-1849) qui débutait et son frère y tenaient des rôles importants. Monsieur Klein eut une brillante carrière jusqu'à la fin de sa vie. Il se retira, fortune faite, dans une maison qu'il avait achetée à Marly-le-Roi (où il fut inhumé dans le petit cimetière). Il mourut d'une apoplexie foudroyante le 21 août 1849.

....................

L'adaptation de " La Messaline Françoise", jouée rue des Martyrs, fit quelque bruit, et la police fut alertée. Le commissaire Beffara de la division du Mont-Blanc(nom donné alors au quartier de la Chaussée d'Antin) se saisit de l'affaire. Il fit arrêter directeur, comédiennes et acteurs qui s'en tirèrent avec quelques jours de prison, amendes en réparation de ce scandale. Le théâtre fut fermé et remplacé par une "petite maison de plaisir" qui fit jaser aussi, mais le propriétaire étant hors d'atteinte de la justice et de la police, il ne fut jamais inquiété.

Mise à jour le 07/10/2012

20:37 Publié dans HISTOIRE ANECDOTIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg

13 rue des Martyrs, un théâtre pas très convenable...

Par Bernard Vassor

Il y avait en 1805, un minuscule théâtre de Société, 13 rue des Martyrs, connu sous le nom ambitieux de "Théâtre des Alpes".

Le 4 pluviôse an XIII, on y donna une tragédie burlesque très obscène : "Des fureurs de l'Amour & de Messaline" d'un auteur du XVIII° siècle, Charles-François Racot de Granval (1710-1784) qui était aussi comédien. Il vécut quarante ans avec Mlle Dumesnil qui possédait une maison et un petit théâtre rue Blanche où Granval est mort le 24 septembre 1784. Dans cette salle Granval donnait des représentations privées de pièces très libres qu'il avait lui même écrites.

François-Nicolas Klein (1787-1849) qui débutait et son frère y tenaient des rôles importants. Monsieur Klein eut une brillante carrière jusqu'à la fin de sa vie. Il se retira, fortune faite, dans une maison qu'il avait achetée à Marly-le-Roi (où il fut inhumé dans le petit cimetière). Il mourut d'une apoplexie foudroyante le 21 août 1849.

....................

L'adaptation de " La Messaline Françoise", jouée rue des Martyrs, fit quelque bruit, et la police fut alertée. Le commissaire Beffara de la division du Mont-Blanc(nom donné alors au quartier de la Chaussée d'Antin) se saisit de l'affaire. Il fit arrêter directeur, comédiennes et acteurs qui s'en tirèrent avec quelques jours de prison, amendes en réparation de ce scandale. Le théâtre fut fermé et remplacé par une "petite maison de plaisir" qui fit jaser aussi, mais le propriétaire étant hors d'atteinte de la justice et de la police, il ne fut jamais inquiété.

Mise à jour le 07/10/2012

20:21 | Lien permanent | Commentaires (1) | | |  |

|  Digg

Digg

Les petits théâtres du boulevard du Temple; troisième partie : mademoiselle Rose et mademoiselle Malaga

Par Bernard Vassor

Au Théâtre du Lycée dramatique qui devint plus tard le Théâtre des Patagoniens

Mlle Rose et Mlle Malaga.

père qui faisait à la porte du théâtre l'énumération pompeuse des merveilles offertes au public, qu'on nomme le boniment et qui invitait le chaland à venir jouir du spectacle à l'intérieur. Le boniment était un art à part entière, il avait ses règles, son répertoire, ses provocations et ses audaces. On ne peut parler de Malaga sans évoquer le nom du "père Rousseau" qui faisait le pitre entre deux entrechats de la danseuse. Il était le plus âgé des pîtres de Paris, gros, court sur pattes, un visage souriant et spirituel, il possédait un répertoire de parades infini qu'il débitait avec bonhomie devant un autoire toujours plus nombreux. Devenu trop vieux pour continuer son métier, il habitait dans un grenier rue du faubourg du Temple, et vendait des petits gateaux avec son boniment habituel. Devenu infirme, il finit ses jours dans un hospice. Françoise-Catherine avait épousé un petit acteur de province. Econome, elle avait réussi à mettre un petit pécule de côté pour ses vieux jours. Mais hélas, son mari, joueur dissipa toutes ses économies.

père qui faisait à la porte du théâtre l'énumération pompeuse des merveilles offertes au public, qu'on nomme le boniment et qui invitait le chaland à venir jouir du spectacle à l'intérieur. Le boniment était un art à part entière, il avait ses règles, son répertoire, ses provocations et ses audaces. On ne peut parler de Malaga sans évoquer le nom du "père Rousseau" qui faisait le pitre entre deux entrechats de la danseuse. Il était le plus âgé des pîtres de Paris, gros, court sur pattes, un visage souriant et spirituel, il possédait un répertoire de parades infini qu'il débitait avec bonhomie devant un autoire toujours plus nombreux. Devenu trop vieux pour continuer son métier, il habitait dans un grenier rue du faubourg du Temple, et vendait des petits gateaux avec son boniment habituel. Devenu infirme, il finit ses jours dans un hospice. Françoise-Catherine avait épousé un petit acteur de province. Econome, elle avait réussi à mettre un petit pécule de côté pour ses vieux jours. Mais hélas, son mari, joueur dissipa toutes ses économies.

18:52 | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg

J'aime flâner sur les grands bou'verds...

Par Bernard Vassor

De l'origine probable du mot boulevard.

C'est sous le règne de Louis XIV que fut comblé ce que l'on appelait "l'enceinte des fossés jaunes" (couleur de la terre de remblai) enceintes dites de Charles V et Louis XIII, étant les anciens remparts de la ville, correspondant au tracé des actuels gands boulevards. Les fossés ainsi comblés furent plantés de plusieurs rangées d'ormes.

C'est l'arcchitecte Pierre Bullet qui réalisa entre 1668 et 1705 entre les portes Saint-Antoine et Saint-honoré "Le Nouveau Cours" (large de 37 m, la chaussée, large de 20 m) qui selon un décret du Conseil d'Etat du 4 novembre 1684 précisait que le Cours était destiné à procurer ddes promenades aux bourgeois de la ville. Seule la chaussée était pavée.

On peut penser que le mot boulevard proviendrait du jeu de boules pratiqué par les parisiens qui venaient sur la promenade pour échapper à l'odeur pestilentielle de la capitale, déjà constatée et déplorée par Montaigne lors de son arrivée à Paris. On "boulait" sur le verd, le gazon du rempart. Les anglais avaient depuis appelé le jeu de boules sur gazon qu'ils nous avaient emprunté "boulen-green", le vert du jeu de boules. Juste retour des choses, nous l'avon baptisé "boulingrin".

16:37 | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg

06/10/2012

Les combats de taureaux et les paris ont été interdits dans Paris !

Par Bernard Vassor

Plan de Frochot 1812

C'est en septembre 1790, que les combats de taureaux furent interdits dans la capitale par le département municipal de police. Ces spectacles, qui se tenaient depuis des temps immémoriaux avaient lieu dans des amphithéâtres situés autrefois la rue de Sèvres, puis, derrière l'hôpital Saint-Louis, sur le chemin de Pantin, au bout de la rue de la Grange aux Belles, à l'angle de la rue de Meaux actuelle. L'on y faisait battre des dogues contre des animaux féroces tels que le sanglier, le loup, le léopard, le tigre, le lion etc..et contre un taureau qui n'était mis à mort que les jours de grandes fêtes. On assistait aussi à un divertissement appelé le pécatta, qui était la lutte entre un âne et un chien, et le hourvari, où des chasseurs étaient chargés sous les cris d'une foule assoiffée de sang, de forcer des chiens à traquer des animaux et de les mettre à mort. Une ordonnance royale interdisit en 1786 la représentation de ce charnier, mais, aussitôt, un entrepreneur de spectacle sous la direction d'un nommé Monroy, (ça ne s'invente pas) obtint une tolérance qui lui permit de rouvrir, à la condition de moderer l'ardeur de ses animaux !

La Restauration rétablit cette coûtume qui fut de nouveau abolie en 1833. On devait acquitter pour l'entrée de ce cirque la modique somme de 75 centimes pour "les 3° places" un franc pour "les secondes", et deux francs aux premières loges réservés "aux beaux messieurs et aux gentes filles".

Les dames de la cour qui y venaient en luxueux équipage, manifestaient un vif plaisir. La vedette incontestée qui figurait sur toutes les affiches était un ours surmonté d'un bonnet de grenadier baptisé Carpolin. Les garçons bouchers et "le ramassis des plus ignobles voyous des faubourgs" complétaient cette charmante clientèle. Dans cette joyeuse ambiance, des paris étaient engagés dans une cohue invraisemblable.

Certains disent que c'est le préfet Gabriel Delessert qui mit fin à ces pratiques. Mais, il n'était pas en poste à cette période (1833). C'est alors Henri Gisquet qui était en fonction.

.......................

Les combats d'animaux sont signalés dans certains textes dès le XIII°siècle.

On trouve la trace de bâtiments rue de Sèvres en 1770, disparus en 1773, mais où l'on retrouve à l'emplacement de la future barrière du Combat en 1773 au bas des Buttes Chaumont le tracé d'une vaste salle (plan Deharme) et sur le plan Verniquet de 1791 est indiqué l'emplacement de la salle de combats d'animaux.

14:18 | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg

02/10/2012

Maxime Maufra, breton montmartrois, dessinateur, peintre et graveur, à la rencontre de la bande de romanichels de Pont-Aven.

PAR BERNARD VASSOR

"J'arrivais à Pont-Aven dans les environs du 14 juillet 1890 et le hasard me fit descendre à la pension Le Gloanec..quand une cariole semblant contenir une bande de romanichels, arriva sur place et s'arrêta au seuil de l'auberge. (..) Descendant de cette cariole, un grand diable de peau-rouge, un blond à la tête de Christ et un petit bossu coiffé d'un fez écarlate. Un autre gros au sourire figé fut à terre le dernier. Le peau-rouge était Gauguin, les autres De Haan (le blond), Serusier (le gros) et Filiger (le bossu)"

De Nantes au bateau-lavoir en passant par Pont-Aven

Le bateau-lavoir.

11:01 | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg