« lun. 27 févr. - dim. 04 mars | Page d'accueil

| lun. 19 mars - dim. 25 mars »

17/03/2012

LA FOLIE CENDRIN, OU FOLIE SANDRIN, RESIDENCE "SECONDAIRE" DE GÉRARD DE NERVAL

PAR BERNARD VASSOR

André Roussard, dictionnaires des lieux à Montmartre, édition Roussard Paris 2001.

Mise à jour le 17/03/2012

12:49 Publié dans HISTOIRE DE PARIS | Tags : jacques arago, docteur blanche, folie sandrin, gerard de nerval | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg

14/03/2012

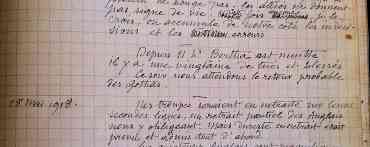

La destruction de l'ancien atelier de Renoir, le 23 mai 1918 rue Saint-Georges

PAR BERNARD VASSOR

Les ravages de "La grosse Bertha"

Je dois ce document à l'amabilité du service documentation de la fondation Taylor, extrait des carnet que Fernand Cormon rédigea pendant la guerre de 14-18. Les victimes furent au nombre de 18 mort et une centaine de blessés ce jour là dans tout Paris.

17:46 Publié dans HISTOIRE DE PARIS | Tags : adolphe thiers-rastignac, san martin, georges rivière, bertha | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg

13/03/2012

Compte rendu de la cérémonie pour l'inauguration du baptème de la rue Jean-et-Marie-Moinon par l'association : Histoire et Vies du 10e arrondissement de Paris.

Le 10 mars 2012 la rue "Jean-Moinon" est devenue la rue "Jean-et-Marie-Moinon", ci-dessous le compte rendu d'Odile Mercier, auteur de toute la recherche sur la destinée du couple Jean-Moinon et en particulier de Marie, voir Bulletin d'Histoire et Vies n° 7 (2009) : "Le 10e dans les guerres" et à plusieurs pages du site d'HV10

La nouvelle plaque de la rue, © Michel Tiard

Le 10 mars, une émouvante cérémonie s’est tenue dans le 10e arrondissement de Paris : La rue "Jean Moinon" du nom d’un résistant mort en décembre 1944, a été rebaptisée rue "Jean-et-Marie-Moinon". Marie Moinon était née Marie Tible à Trizac (Cantal) en 1899. En 1927, elle avait épousé à Paris Jean Moinon et ils avaient repris en 1930 un petit restaurant au 19 de la rue du Buisson-Saint-Louis. C’est là qu’ils seront arrêtés par la Gestapo le 22 janvier 1944. En effet, en juillet 1943, Jean était entré dans le mouvement de Résistance anglais initié par Churchill (le SOE) ; Jean avait pour mission de réceptionner messages et armes, Marie le secondait. Des réunions se tenaient dans le restaurant et c’est lors de l’une d’elles que le petit groupe de 4 personnes qui était présent sera arrêté. Ils furent conduits à la prison de Fresnes. En juillet 1944, Jean sera dirigé vers le camp de Compiègne/Royallieu d’où il sera déporté à Neuengamme (près de Hambourg), un camp de travail (construction d’une base sous-marine) où il mourra de dysenterie le 9 décembre 1944.Marie transitera par le Fort de Romainville puis par le camp allemand de Neue Bremm (Sarrebruck) avant d’être dirigée vers Ravensbrück, à l’origine un camp de travail pour femmes, mais qui devant l’approche annoncée de l’Armée Rouge, se transformera en camp d’extermination, toute preuve devant être effacée. Elle y sera gazée le 5 mars 1945.

Quand, en juin 1946, le nom de "Jean-Moinon" sera donné à une rue toute proche de celle de leur domicile, on ne savait pas ce qu’est devenue Marie. On ne le saura avec certitude que près de 10 ans après. L’histoire ignorée de ce couple a interpellé HISTOIRE ET VIES DU 10ème qui, après recherche l’a publiée dans son bulletin. Rémi Féraud, maire du 10ème, a alors souhaité que justice soit faite. Soixante-six ans après, Marie a rejoint son mari sur la plaque d’une rue.

Les portraits de Jean et Marie Moinon, © Michel Tiard

La cérémonie a débuté avec un discours du maire du 10ème, puis de la présidente d’Histoire et Vies du 10ème, suivis des interventions d’Odile Mercier, l’historienne qui a effectué la recherche et de Sylvie Feltesse, petite-nièce de Marie Moinon. La première adjointe au maire de Paris, Anne Hidalgo a ensuite rendu hommage au couple de résistants. Pour clore la cérémonie, un poème d’une jeune déportée à sa mère a été lu puis deux élèves du conservatoire de l’arrondissement, un trompettiste et une choriste, ont interprété "le Chant des partisans". La famille de Marie Moinon, dont Simone Feltesse qui avait été élevée dans le 10e jusqu'à l'âge de 10 ans par Marie étaient présente, ainsi que de nombreux habitants du quartier et du 10e ont assisté à la cérémonie et au dévoilement de la nouvelle plaque. Un pot d'honneur a ensuite été offert par la mairie et l'association "Les Quatre Horizons" dans son local.

L'assistance écoutant Odile Mercier © Baptiste de Ville d'Avray

HV10 tient à remercier très vivement la mairie de Paris, la mairie du 10e, Odile Mercier, la famille de Marie Moinon, Les Trizachois, Les Quatre-Horizons, les habitants du quartier, ceux du 10e et d'ailleurs.

Tout un symbole : Les roses blanches comme à Ravensbrück,

les orties comme les barbelés du camp, © Baptiste de Ville d'Avray

18:31 | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg

12/03/2012

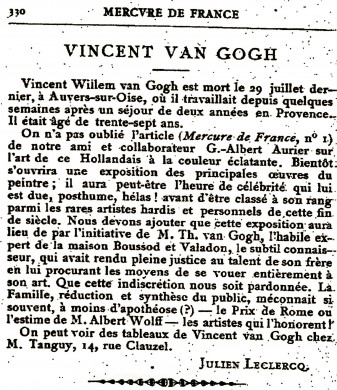

Quelques précisions et rectifications sur l'installation de l'exposition Vincent van Gogh 6 cité Pigalle

Par Bernard Vassor

ZoBuBUGa

D'après un document qui m'avait été donné par le Van Gogh muséum, il est fait état d'un compromis de bail signé le 2 août 1890, soit trois jours après l'enterrement de Vincent à Auvers :

"Il a été dit fait et arrêté ce qui suit: Mr. Mironde fait par ces présentes, bail et donne à loyer à Mr.Van Gogh, qui accepte pour trois, six ou neuf années à la volonté réciproque des parties commençant le premier octobre, mille huit cent quatre-vingt dix; à la charge par celle des parties qui voudra faire cesser le présent bail, de prévenir six mois d´avance de l´expiration de chaque période" (....)

"D´un appartement sis au 1er étage à gauche, numéro 6 Cité Pigalle et composé d´uneantichambre, salle à manger, salon, chambre à coucher, cabinets noirs, cuisine, aisance, cave."

Ce bail fut signé le 27 octobre 1890, avec la clause suivante :

"Fait double et de bonne foi à Paris le 2 août, mille huit cent quatrevingt dix

En cas de décès de Monsieur ou Madame Van Gogh le bail pourra être résilié.

Lu et approuvé

P. Mironde

T van Gogh

27 octobre 1890"

Le nommé P.Mironde était le mandataire de monsieur Brock, propriétaire des 6 et 8 cité Pigalle demeurant 73 rue Pigalle.

...............

L'intention première avait été de pouvoir réunir et d'accrocher les toiles de son frère en attendant d'organiser une exposition dans une galerie (chez Georges Petit rue de Sèze qui après avoir accepté se desista)

En septembre il avait écrit à sa soeur Will que ses problèmes de santé étaient révolus. Les gouttes que lui avaient donnés le docteur Ter Mate (?)"m'ont rendu si malade que je serai devenu fou. Elle m'ont aidé à m'anesthésier la nuit si bien que je ne toussais plus, mais elles me donnaient nuit et jour des cauchemars et des allucinations, ce qui fait que si je n'avais pas arrêté, j'aurai sauté par la fenêtre ou je me serai suicidé d'une manière ou d'une autre"

L'occupation de l'appartement si elle eut lieu le 27 octobre (? ) fut de toutes façons de très brève durée. Le 3 octobre, Théo fit un voyage en Hollande avec Johanna et son fils. Le 6 octobre,il s'effondra "moralement et physiquement" d'après son beau-frère. Il était de retour à Paris le 16 du même mois.

08:19 | Lien permanent | Commentaires (2) | | |  |

|  Digg

Digg