« lun. 20 juin - dim. 26 juin | Page d'accueil

| lun. 04 juil. - dim. 10 juil. »

03/07/2011

ALFRED DELVAU, historiographe des plaisirs de Paris au dix-neuvième siècle..

Par Bernard Vassor

NE DERANGEZ PAS MES PETITS COCHONS

Alfred Delvau (1825-1867)

Né et mort à Paris, littérateur, que vous ne pouvez pas ignorer si vous avez lu mes articles précédents.

Il avait fait une étude approfondie, comme son ami Privat d'Anglemont, des moeurs et des plaisirs parisiens, il aimait en révéler les bizareries, les types curieux de personnages, et les déviations du langage argotique.

Il fut le secrétaire particulier de Ledru-Rollin..

Il est l'auteur avec Alphonse Duschèsne d'une série d'articles dans le Figaro, où il avait mystifié Villemessant, en écrivant sur une table de la Brasserie des Martyrs, Les Lettres de Junius.

Ecrivain de talent, on lui doit des ouvrages anecdotiques très divers, une histoire des cafés restaurants et brasseries de Paris, et des dictionnaires d'argot, et quelques publications clandestines auxquelles il avait participé avec ses amis Nadar, Monnier, Poulet-Malassis, Baudelaire, Privat et bien d'autres. Gérard de Nerval et Murger étaient parfois ses compagnons de voyage à travers Paris.

voici un extrait du récit des derniers jours de Privat d'Anglemont par Alfred Delvau

Beaucoup de ceux qui avaient suivi son cortège, beaucoup l'ont rejoint plus tard au cimetière Montmartre.

Henry Murger quand à lui, fera le même chemin, de la Maison Municipale de santé Dubois 20 rue du faubourg Saint-Denis au cimetière Montmartre, le 3 février 1861,suivi de ses compagnons buveurs d'eau encore vivants.

Ci-contre chambre individuelle (avec l'aimable autorisation deJeannine Christophe)

Maison Municipale de santé Dubois, 200 rue du faubourg Saint Denis

Sur Lariboisière :

Jean-Paul Martineaud, Une histoire de l'hôpital Lariboisière, Le Versaillles de la misère ed L'Harmattan 2004

Histoire et Vies du dixième arrondissement, bulletin N° 3

mise à jour le 03/07/2011.

10:15 | Lien permanent | Commentaires (1) | | |  |

|  Digg

Digg

02/07/2011

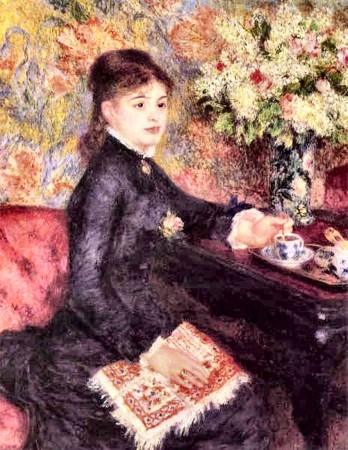

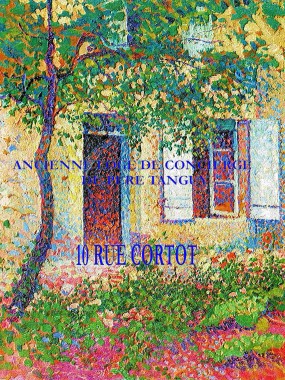

Mullard, le marchand de couleurs attitré de Renoir, 8 rue Pigalle.

PAR BERNARD VASSOR

Non loin de chez Mullard, 8 rue Pigalle, dans l'atelier de Renoir 35 rue Saint Georges :

"La tasse de chocolat"

Renoir a aussi vécu tout près rue de La Rochefoucault, inauguration d'une plaque commémorative :

C'est un marchand dont nous ne connaissons que le nom. Son prénom ne figure pas dans les "Bottin" des archives de Paris. Renoir ne le cite que par son patronyme.

Curieusement, Edouard, le broyeur de la rue Clauzel au 6 est dans le même cas,(mais je vais quand même vous donner en exclusivité et confidentiellement son prénom : Gautier). C'est à cette adresse que Mullard devait en principe remplacer le patron d'un petit ouvrier, venu de Bretagne, qui était un ancien charcutier, plâtrier, employé des Chemins de fer du Nord, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. C'est donc au 6 rue Clauzel que Mulard s'installa en 1868. Il n'y resta que quelques mois, pour aller ensuite au 8 rue Pigalle. L'ouvrier d'Edouard fut licencié et alla s'installer comme concierge au 10 rue Cortot. Il était connu sous le surnom de "Père Tanguy".

Mais, c'est une autre histoire...

a suivre............

17:44 | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg

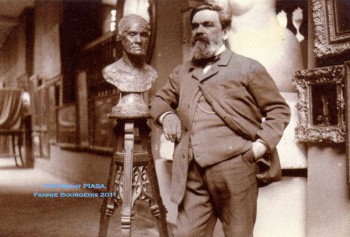

JEAN-LEON GEROME, un "Pompier" pyromane !

PAR BERNARD VASSOR

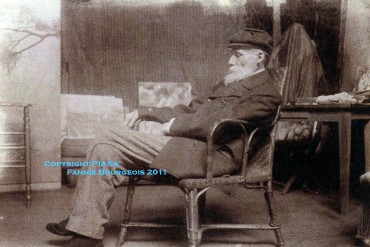

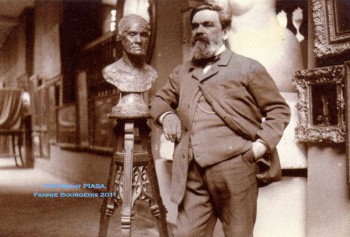

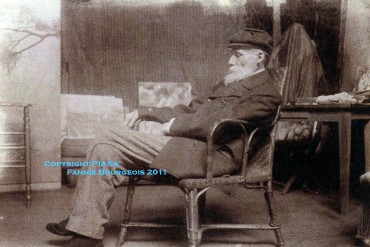

Gérôme dans son atelier 65 boulevard de Clichy

(emplacement actuel de l'église Sainte-Rita patronne des causes perdues)

Gérome vit le jour à Vesoul (comme Félix Pyat) en 1824 il mourut à Paris en 1904.

Il fut l'élève de Paul Delaroche et de Charles Gleyre.

Peintre , sculpteur, membre de l'académie, il fit tout son possible pour éreinter les jeunes peintres qui ne voulurent pas choisir le "bon" chemin. Ce fut également lui qui intervint pour refuser le fameux leg Caillebotte, ce qui fait que les principales toiles de sa collection se retrouvent à l'étranger dans des collections privées.

LE PLUS FAROUCHE ENNEMI DES IMPRESSIONNISTES :

Un de ses biographe* pose la question suivante ; "Gérôme fut-il vraiment réactionnaire ?"

Sa réponse est catégorique, toute sa vie artistique, il vécut des commandes de l'Etat, quelque soient les régimes traversés, gouvernements : royal, revolutionnaire de 48, second Empire, et troisième République. Son extraordinaire succès et les prix exorbitants de ses oeuvres réservés à une clientèle aristocratique, le conduisirent à des prises de position répressive en matière d'art. Son influence en tant que professeur à l'école des Beaux-Arts sur les artistes de son temps ne semble pas établie sauf peut-être pour quelques étrangers qui notent : "L'honnêteté et le perfection professionnels de Gérême bouscula la routine de l'Académie de Pensylvanie dans les années 1860, tout comme Denis Bunker et William Paxton infusèrent l'esprit et les méthodes de leur maître à l'école de Boston à la fin du XIXème siècle". Des contemporains racontent qu'Agostina Ségatori fut un temps son modèle, et peut-être même sa maîtresse. Son opposition au "legs Caillebotte", ses relations mondaines, sa parenté avec Adolphe Goupil dont il devint le gendre , ne sont pas pour rien dans les difficultées rencontrées par les peintres de "L'école moderne" de la fin du XIXème.

Certains historiens prétendent même que Vincent van Gogh et Toulouse-Lautrec, comptèrent parmi ses élèves ?

Des contemporains racontent qu'Agostina Ségatori fut un temps son modèle, et peut-être même sa maîtresse. Pour l'inauguration de son cabaret 62 boulevard de Clichy, Gérome fit don d'un tambourin qu'il avait lui-même peint.

Photographie Dornac : "Nos contemporains chez eux"

Vente Piasa, Drouot le 29/06/2011, expert Fannie Bourgeois.

*Gérald M. Ackerman ACR éditions Courbevoie 1997.

Il eut également comme élève le russe Léon Bakst, et cela ne s'invente pas : Alexandre et Henri Rapin !!!

*Gérald M. Ackerman ACR éditions Courbevoie 1997.

15:01 | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg

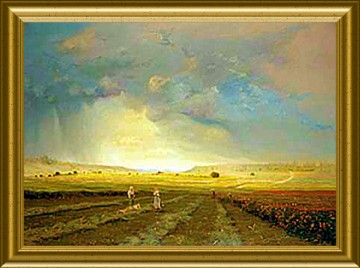

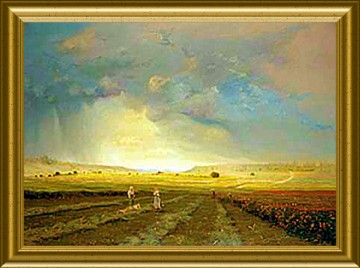

Antoine Chintreuil, "Marcel, dans les Scènes de la Vie de Bohème" précurseur de l'impressionnisme.

Par Bernard Vassor

..............................

.....................

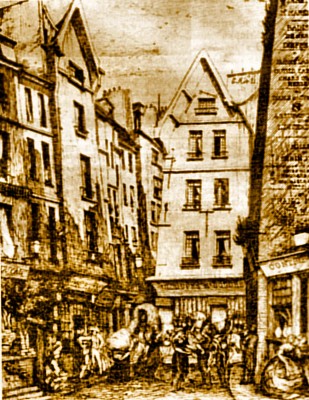

Le café Momus, 17 rue des Prêtres Saint-Germain-l'Auxerrois.

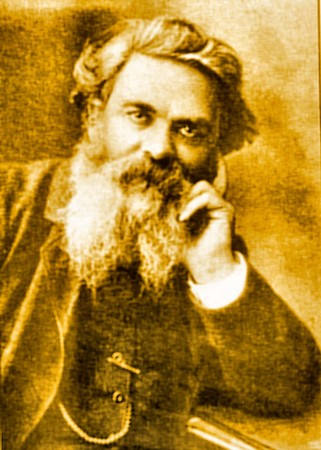

Antoine Chintreuil naquit à Pont-de-Vaux (Ain) en 1814 dans une école de jeunes filles tenue par sa mère Suzanne Claret. Il est mort en 1873 chez son fidèle ami Jean Desbrosses, ils sont unis jusque dans la mort inhumés sous le même tombeau à Septeuil, aujourd'hui commune des Yvelines.

Chintreuil fit partie dans sa jeunesse de "La Société des Buveurs d'Eau" fondée par Léon Noël, écrivain dessinateur, Cadot (sculpteur) Joseph (Christ) Léopold Desbrosses (dit "Gothique) "(peintre et sculpteur), Vastine (lithographe et peintre, Eugène Villain, (peintre) Guilbert (dessinateur) Adrien Lelioux (vaudeviliste) et Murger au numéro 3 rue de la Tour d'Auvergne au dernier étage sur cour.....Ils furent rejoint par Eugène Pottier, l'auteur de "l'Internationale", Champfleury, Nadar, et les frères Bisson photographes. Alexandre Schanne (Schaunard) bien que ne remplissant pas les conditions d'adhésion, gravita autour de cette bande d'originaux. Antoine Chintreuil dans le groupe fut baptisé "Soleil" il est "Marcel" dans le roman de Murger "Scènes de la vie de Bohème".

Les statuts de l'Association impliquaient des obligations assez contraignantes pour une société de jeunes gens d'à peine dix huit ans, qui se prétendait insouciante. Bien que le premier article de ces statuts interdisait toute appartenance politique, nous savons que Pottier, par exemple devait appartenir à une société secrète, que les frères Bisson photographes, étaient d'ardents républicains, ainsi que les frères Desbrosse, pionniers de la photographie.

Il eut la chance de rencontrer le généreux Camille Corot qui lui prodigua aide, conseils et enseignements. Il fut considéré comme un de ses élèves les plus doués.

10:43 | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg

01/07/2011

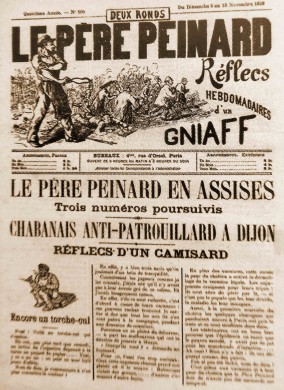

Maximilien Luce, un "barbare, mais robuste et hardi peintre": un ami du "Père peinard" et ...du père Tanguy.

Par Bernard Vassor

La seule raison de cette toile (datée de 1890), est la loge qu'occupait le père Tanguy entre 1866 et 1871. à l'Hôtel Demarne, 10 rue Cortot.

Maximilien naquit en 1858 (mort en 1941)

Elève à l'Académie Suisse puis de Carolus Durand, il fit son service militaire à Guingamp

où il rencontra Frédéric Givort, ouvrier cordonnier dans le 13e arrondissement qui l'entraîna avec un autre ouvrier tabletier Eugène Baillet, dans le groupe anarchiste du 14e. Présenté à Jean Grave, il se senti proche des peintres anarchistes tels Signac, Camille Pissarro,, le critique Félix Fénéon, le poète Emile Verharen. Il fut avec Signac et Fénéon chargé, de régler la succession artistique de Seurat.

Entouré par le bienveillant Pissarro qui tenta de le distraire après le départ de sa compagne Ophélie Bresdin, en l'emmmenant à Londres. Signac prit le relai en l'accueillant à Saint-Tropez.

Après l'attentat qui coûta la vie au président Sadi Carnot, il fut arrêté avec Fénéon et conduit à Mazas en attendant le fameux "procès des trente à Rennes".LE_PROCES_JEAN_GRAVE_ET_LE_PROCES_DES_TRENTE_EXTRAITS.pdf

Une souscription fut organisée pour subvenir aux besoins de sa compagne et de son fils nouveau-né Frédéric qui mourut peu après.

..............................

.............................................

.A suivre............

17:23 Publié dans Les peintres | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg

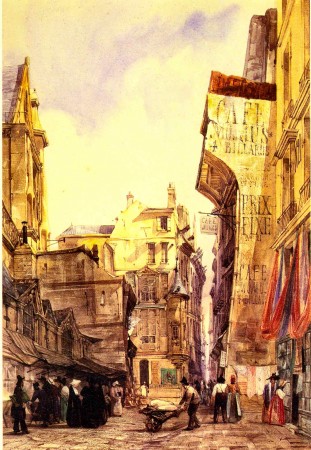

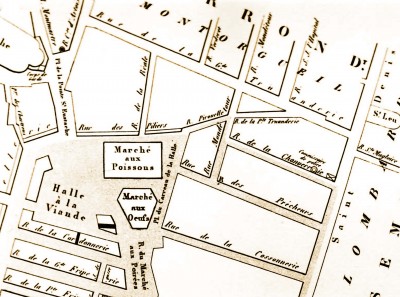

La rue Pirouette, anciennement Pète-au-nez, puis Pétonnet !

Par Bernard Vassor

Angle de la rue Montdétour

...

Cette rue porta au moyen-âge le nom de Thourouanne, du nom d'un archidiacre de Paris, Adam, évêque de Thérouanne ou Tyroie, d'un fief du même nom au territoire des Champeaux au XII° siècle.

Ce prélat avait cédé une part de son fief au roi Philippe Auguste, le reste fut cédé à Pierre des Essarts par un des héritiers de l'évèque. Puis le nom fut remplacé par Pète-au-Nez, comme au moyen-âge, on hésitait pas à appeler un chat un chat, transformé plus chastement en Pétonnet, Petonnet-en-Tyroie, Pirouet et enfin en 1501 rue Pirouette. Ce nom venait du mouvement rotatif du pilori que l'on faisait subir aux suppliciés exposés alternativement de chaque côté des Halles où se trouvait au débouché de la rue Pirouette, donnant sur le carreau de la Halle le marché aux poissons.

Ce mouvement giratoire des supliciés fut appelé populairement "faire la girouette".

Cette rue prolongeait celle de la Petite Truanderie.

..........

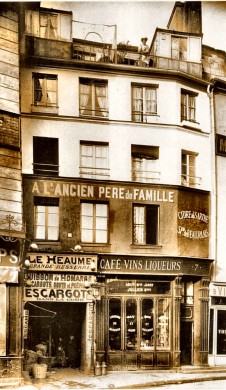

Dans cette rue se trouvait la cour du Heaume, dans un hôtel homonyme.

........

Il y avait dans cette petite rue plusieurs cabarets, à l'enseigne Au vin de pisse-en-l'air, et l'Auberge de l'Ange-Gardien.

Dans "Les Misérables", Enjolras fit barricader le petit boyeau de la rue Montdétour, du Cygne de la Chanvreie et de la Petite-Truanderie dans l'épisode où Gavroche trouva la mort tombé par terre "par la faute à Voltaire" au cours des émeutes de juin 1832 au cours des émeutes qui se produisirent pendant la terrible épidémie de choléra morbus, au moment de l'enterrement du général Lamarck.

.......

.....

Cour du Heaume, dans la rue Pirouette

Mise jour le 29/03/2011

17:21 | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg

Le Kunisada Utagawa Toyokuni III

Par Bernard Vassor

"On voit plus avec des yeux japonais,

on ressent la couleur autrement"

Vincent van Gogh

Dans le chapitre "La dame Murasaki", un des plus importants personnages du roman composé de 54 livres.

........

Le kunisada Utagawa Toyokuni(1765-1825), fut un des illustrateurs du "Dit de Gengi"(Gengi monogatari XIe siècle), premier roman mondial, à utiliser les ressorts de la psychologie, qui se présentait comme un récit historique, émaillé de plus de 800 poèmes. Il est atribué à une femme : Murasaki Shikibu, une dame noble de la cour de Kyoto du clan de Fujiwara, la plus puissante des familles japonaises pendant la période de Heian (794-1185).

Dit aussi Toyokuni III, il fut un des maîtres de la xylographie japonaise, dépassant en son temps Hiroshige et Hokusaï en notoriété pour ce qui concernait l'Ukiyo-é.

Il existe une luxueuse édition de la traduction de René Siéfert :

Le Dit du Genji , Illustré par la peinture traditionnelle japonaise - coffret 3 volumes

"Publié en septembre 2007, dans la collection Les grands textes de la littérature illustrés par les plus grands peintres, Le Dit du Genji renaît cet automne dans La petite collection, à l’occasion de la célébration de son millénaire. Cette nouvelle présentation réunit sous coffret et dans un format réduit trois volumes, chacun habillé d’une couverture souple et d’une jaquette à rabats.

Le Dit du Genji, texte fondateur de l’imaginaire japonais, relate la vie du prince Genji le « Radieux », dans l’ambiance de la cour impériale de Heian, l’actuelle Kyôto. Au fil de ces amours, le Genji explore l’univers féminin afin et en apprécie les qualités tant morales qu’esthétiques. Le Genji façonnera ainsi la « femme idéale » en élevant une jeune fille avec laquelle il formera un couple que seule la mort séparera. Composé au début du XIe siècle dans l’atmosphère raffinée de la cour impériale, Le Dit du Genji avait été très prisé au sein de la noblesse, puis par un public élargi. Au cours des siècles suivants, le roman inspira poètes, peintres, écrivains et dramaturges et est aujourd’hui considéré comme le premier roman psychologique au monde.

Reprenant la remarquable traduction de René Sieffert, cette édition exceptionnelle est illustrée de 520 peintures et 450 détails d’œuvres du XIIe au XVIIe siècle, provenant de rouleaux, albums, paravents, kakemonos et éventails d’une beauté et d’une finesse inégalables. Ces œuvres, dont une grande partie est totalement inédite en Occident, proviennent des musées, monastères et collections privées situés au Japon, aux Etats-Unis et en Europe.

Auteur :

Estelle Leggeri-Bauer, maître de conférence à l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), spécialiste de la peinture narrative japonaise, a guidé les choix iconographiques et a écrit 500 commentaires qui accompagnent chaque illustration, éclairant ainsi les rapports entre le texte et l’image, la symbolique, la religion, les mentalités de l’époque. Auteur de l’introduction consacrée à la peinture narrative japonaise, ses recherches très approfondies, tant au niveau de l’iconographie que des commentaires, confèrent à cet ouvrage une dimension culturelle et artistique tout à fait inédite."

17:20 | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg

30/06/2011

Alfred Boucher et La Ruche

BERNARD VASSOR

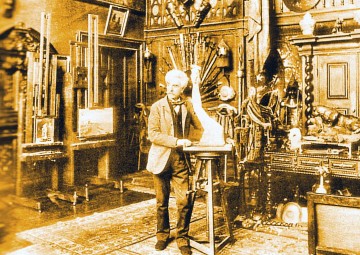

Collection Dornac "Nos contemporains chez eux"

Cette photographie inédite fut vendue le 29 juin 2011 par l'étude Piasa, sous les auspices de L'experte Fannie Bourgeois.

.......................................

AMEDEO MODIGLIANI

LE FONDATEUR DE LA RUCHE

En 1900, le sculpteur Alfred Boucher passant près du passage Dantzig dans la plaine de Vaugirard s'attablait à la terrasse d'un marchand de vin. Il aperçut un panneau indiquant :"terrain à vendre". Il interrogea le cabaretier qui lui dit posséder 5000 mètres carrés de terrain, qu'il proposait pour 5000 francs. ---"Banco, j'achète ", lui dit Boucher qui vivait richement de son art. Il récupéra des vestiges de l'exposition universelle, la rotonde de Gustave Eiffel et quelques autres pavillons. Philantrope dans l'âme, il décida de créer une citée d'artistes qu'il allait baptiser " La Ruche ". Un refuge pour artistes desargentés ou immigrés de l'est, qui allaient y vivre dans une sorte de phalanstère fraternel. Le nom de la ruche fut donné en raison de la forme circulaire du bâtiment et les ateliers très étroits évoquaient des alvéoles. Le premier nom de baptème donné à cette communauté d'artistes, fut modestement : "La Villa Médicis". Au début, l'endroit était infesté de punaises et de rats qui étaient les premiers amateurs fervents de ces toiles entreposées le long des murs. Soutine raconte qu'un de ces rongeurs lui avait mangé une nature morte représentant un harang saur !!!

La Ruche était fréquentée par Soutine, Chagall, Modigliani, Blaise Cendrars, Fernand Léger, Kikoïne, qui mélangeaient et signaient leurs toiles selon leur fantaisie, au gré de leur humeur, ce qui rend parfois difficile l'attribution de certains tableaux.

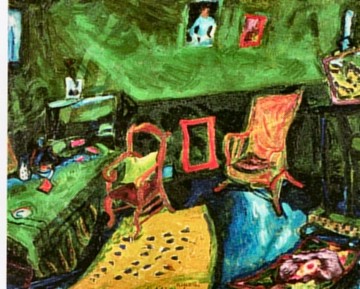

L'atelier de Chagall à la Ruche.

Alfred Boucher, 1850-1934, a découvert la sculpture chez le patron de son père qui était jardinier chez le sculpteur Marius Ramus à Nogent-sur-Marne. Celui-ci, lui laissa au fils de son employé modeler la terre, et fut surpris par sa prédisposition, le présenta à Paul Dubois qui le prit sous son aile. Camille Claudel, vernue à Paris pour y étudier son art fréquenta son atelier. C'est Boucher qui présenta Camille à Auguste Rodin...

Un superbe musée injustement méconnu lui est consacré avec son ami Paul Dubois :

Ce musée a réouvert ses portes le 9 avril 2011.

Après l'achat à Reine Marie Paris d'oeuvres de Camille Claudel, ce musée est le lieu de référence, qui comprend le plus grand nombre d'oeuvres ,de la soeur de Paul Claudel.

Nous pouvons y contempler le buste en bronze d'Antonin Dubost, dont il a été question dans un article précédent.

.........

Mise à jour le 30/06/2011

10:17 | Lien permanent | Commentaires (1) | | |  |

|  Digg

Digg

27/06/2011

EDMOND JEAN, dit AMAN-JEAN : surnommé "Le peintres des femmes" (surtout des rousses)

PAR BERNARD VASSOR

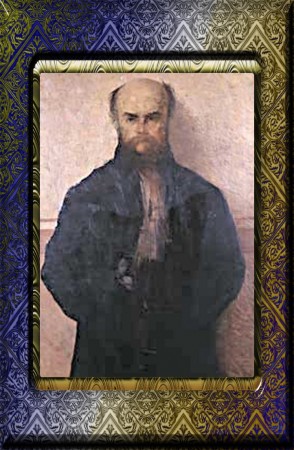

Portrait de Verlaine adossé à un mur de l'hôpital Broussais adossé à un mur, réalisé en janvier 1892

..............

Edmond Jean Aman-Jean vit le jour à Chevry-Cossigny le 13 janvier 1858, il mourut à Paris le 23 janvier 1936. Un accident de naissance lui fit porter toute sa vie la tête inclinée à droite, d'une santé fragile, il traîna toute sa vie une phtisie qu'il transmit à sa femme Thadée, et dont il finit lui aussi par succomber.

Après la mort de ses parents, la famille vint s'installer à Paris, chez son oncle près de l'hôpital Saint-Louis quai Jemmapes.

Il fut l"ami fidèle de Seurat avec qui il prit des cours de dessin à l'école municipale Lequin rue des Petits-Hôtels dans le dixième arrondissement, où le docteur Gachet donnait des leçons gratuitement (rien ne laisse penser que Seurat et Aman-Jean suivirent ses cours ?). Il occupa un atelier rue de l'Arbalète et avec Seurat, puis il vint aider Puvis de Chavannes à "mettre au carreau" des études pour "Le bois d'Amour". Il fréquenta assidument l'atelier de Seurat rue de Chabrol à partir de 1882. Ils se rendirent ensemble à Barbizon à l'auberge Ganne. Il suivit Seurat à "La Grande Jatte" et posa, même avec sa soeur pour ce chef-d'oeuvre, miraculeusement sauvé des flammes.

En 1892, il participa au "Salon Rose+Croix" chez Le Barc de Boutteville. Féru de littérature il fréquentait à la Nouvelle Athènes Mallarmé, Villiers de l'Ile Adam et Alfred Valette.

Verlaine fut un familier des Aman-Jean quai de Bourbon (celà allait parfaitement avec ses opinions royalistes) à leur nouveau domicile. Le poète venait s'y réfugier, quand les turpitudes que lui faisait subir sa Xanthippe maîtresse Eugénie Krantz,l'obligeait à quitter son appartement quand elle recevait ses clients .

Ami de Mallarmé, de Huysmans et de Robert Caze qui reçevait chez lui tous les lundis. Après la mort de Seurat, (à qui il survécut pendant plus de trente cinq ans) il fit la connaissance de la fille d'un préfet du second-empire Philiberte-Caroline-Thadée Jaquet qu'il épousa en 1892.

Il fut un fervent lecteur de Zola et de(s) Goncourt.

Dans l'oeuvre du peintres la presque totalité des femmes peintes par Aman-Jean étaient rousses, y compris les princesses russes Galitzine et Potemkine !

mise à jour le 27/06/2011

17:40 | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg

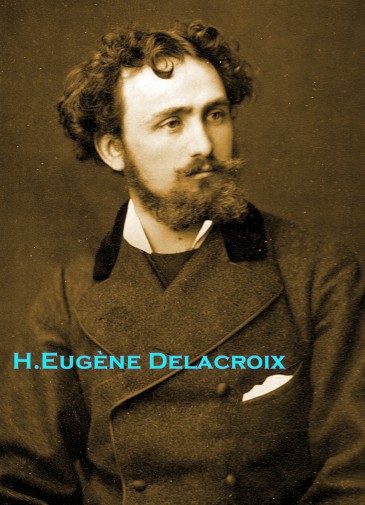

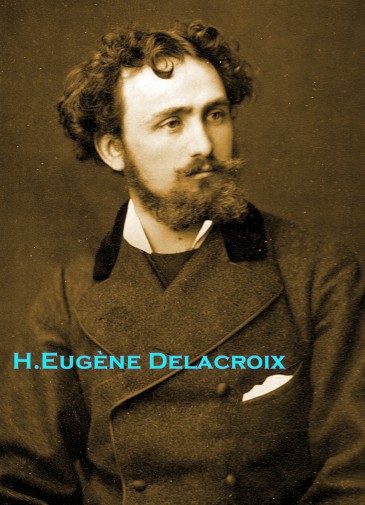

Un peintre tombé dans l'oubli : Eugène Delacroix qui eut une période montmartroise...

Par BERNARD VASSOR

Henri Eugène Delacroix est né près de Cambrai, en 1845 à Solesme, son père qui était établi dans le commerce de l'industrie, destinait son fils à la même carrière. Placé dans une pension à Cambrai, il fut éduqué par un professeur qui lui fit goûter toutes les subtilités des pièces de Molière, de Dante, du Tasse et de Shakespear qu'il traduisit aussitôt en dessins et en couleurs. Sa sensibilité le portait aussi vers la musique. Il étudia le violon avec le grand professeur Zingry qui l'initia à la philosophie musicale en lui faisant interpréter des oeuvres magistrales pour le violon. Mais, c'est à la peinture que le jeune Delacroix voulait se consacrer. Il entra à l'école communale de dessin de Cambrai. Il trouva là bientôt ses limites et voulut aller à Paris, terre promise des artistes en herbe. Son père ne l'entendit pas de cette oreille, mais Eugène réussit à convaincre sa mère qui le laissa partir pour Paris. Il fut l'élève de Cabanel et exposa au Salon à partir de 1873. La mairie du dixième arrondissement lui passa commande en 1905 d'une toile qui y est toujours accrochée. Montmartrois, il avait son atelier 22 rue de Douai.

Il épousa une de ses élèves, Pauline Garnier, soeur du peintre aquarelliste Jules Garnier.

Il est mort en 1930

16:10 | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg

All the posts

|

|  Digg

Digg

|

|  Digg

Digg

|

|  Digg

Digg

|

|  Digg

Digg

|

|  Digg

Digg

|

|  Digg

Digg

|

|  Digg

Digg

|

|  Digg

Digg

|

|  Digg

Digg

|

|  Digg

Digg