« lun. 21 juin - dim. 27 juin | Page d'accueil

| lun. 05 juil. - dim. 11 juil. »

03/07/2010

Amusements et récréations littéraires : De la contrepetterie* et des anagrammes

Par Bernard Vassor

- "Car il disoit qu'il n'y avoit qu'une antistrophe

- entre femme folle à la messe, et femme molle, à la fesse»

- « Mais, équivocquez sur À Beaumont le viconte.

- François Rabelais

- La gymnastique de l'esprit :

La contrepèterie est une "antistrophe" burlesque qui consiste à échanger les initiales de mots d'une phrase, de manière à lui donner un nouveau sens amusant et curieux. Nous devons certainement ce procédé comique et généralement indécent au "gentil sçavant et gracieux Maître François" qui l'inventa vers 1532 : livre II, chap. XVI : Les horribles et épouvantables faits et prouesses du très renommé Pantagruel Roi des Dipsodes, fils du Grand Géant Gargantua. L'effet comique est parfois amené par le changement de l'ordre des mots, dans le prologue du Tiers Livre : ""Le coq d'Euclion pour en grattant avoir descouvert le thesor, eut la couppe gorgée"

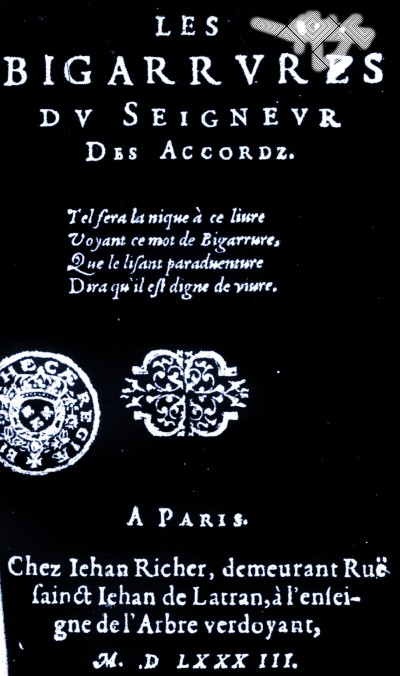

Le terme antistrophe, ou équivoque fut utilisé par Rabelais et ses imitateurs, mais nous devons à Etienne Tabourot (1547-1590) le mot contrepetterie, provenant du verbe contrepetter. Le contrepet est lui-même une contrepèterie !!!

La langue française doit beaucoup à Tabourot. Nous trouvons dans la table des chapitres des "Bigarrures" la liste des sujets traités :

"Des Equivoques François**.

Des equivoques doubles

Des Amphibiologies.

Des Antistrophes, rencontres ou contrepeteries.

Des Ananagrammatissimes ou Anagrammes.

(..)

Des Acrostiches.

Des vers léonins.

Des vers couppez.

.......

Des anagrammes

On appelle anagramme, la transposition et combinaison entre elles des lettres d'un nom ou d'un mot quelconque de manière à en tirer un sens. Il faut que toutes les lettres soient utilisées pour en tier un sens.

Rabelais (encore lui !) fut un grand utilisateur de ce genre.

Les plus anciennes anagrammes connues sont attribuées au poète de Lycophon, vers 280 avant J-C. Il avait fait de la violette de junon "ion eras", le nom d'"Arsinoé", et de Ptolemotios "apo melitos" c'est à dire le miel.

Roger Bacon (1214-1294) :« Ce moine, méconnu et horriblement persécuté pendant sa vie, est la plus grande figure scientifique du Moyen Âge. C’est le génie le plus vaste et le plus complet qui, dans cette longue période, se soit produit en Europe» donna de cette façon, la composition de la poudre à canon.

La troisième partie de la "cabale" chez les juifs n'est que l'art de faire des anagrammes et a pour but de trouver le sens caché et mystérieux au moyen de la transposition de lettres et de mots. Les alchimistes du moyen-âge employèrent des anagrammes pour communiquer avec leurs adeptes.

Le poète limousin à la mémoire phénoménale, Jean Daurat ou Dorat (1508-1588) mit les anagrammes en vogue, si bien que chacun voulait s'en mêler. Des personnages illustres lui donnèrent leur nom à anagrammiser, si bien que cette manie gagna non seulement la France, mais l'Europe entière. Tallement des Réaux raconte l'histoire suivante dans l'historiette qu'il a consacrée à Henri IV :

"Un monsieur de Vienne qui s'appelait Jean, était bien embarrassé pour anagrammiser son propre nom. Le roi le trouva par hasard dans cette préoccupation : "Et bien ! lui dit-il, il n'y a rien de plus aisé, que : Jean de Vienne, devienne Jean".

Le poète Guillaume Colletet (1598-1659) mit fin à cette mode qui tomba en désuétude jusqu'au XIX° siècle, dans des vers adressés au grammairien Gilles Ménage, qu'il tourna en ridicule :

"Cet exercice monacal

Ne trouve son point vertical

Que dans une tête blessée,

Et sur le Parnasse, nous tenons

Que tous les renverseurs de noms,

Ont la cervelle renversée"

Le vingtième siècle vit le renouveau de cette fantaisie.

Quelques personnages célèbres :

Pierre de Ronsard, rose de Pindare.

Frère Jean-Jacque-Clément, c'est l'enfer qui m'a créé.

Napoléon, empereur des Français, un pope serf a sacré le noir démon.

Albert Einstein, rien n'est établi.

Et le mot de la fin :

Police= picole.

....................

*Orthographe la plus usitée jusqu'au XIX° siècle.

**SIC...

09:40 Publié dans Histoire littéraire | Tags : rabelais, colletet, tabourot, daurat, dorat | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg

01/07/2010

Amusements littéraires : LES VERS LIPOGRAMMATIQUES

Par Bernard Vassor

On désigne sous le nom de lipogrammatiques, des textes où l'on a omis volontairement une lettre de l'alphabet. C'est le poète grec Lasus* (fils de Charbin d'Hermione) dans le Péloponèse, qui vivait vers 550 avant J-C** qui a le premier (à ma connaissance) avait composé des odes, où manquaient la lettre S. Plus tard, Pindare composa une ode avec la suppression de même lettre. Nestor, lui avait composé une Illiade, dont les 24 lettres de l'alphabet manquaient tour à tour.

Dans le premier chant manquait l'alpha, le deuxième le béta, et ainsi de suite. Tryphiodore, grammairien et poète égyptien écrivant en grec, qui vivait au cinquième siècle écrivit en 24 chants une Odyssée lipogrammatique.

Au moyen âge, un moine : Fabius Claudius Giordanus Fulgentius mort vers l'an 530 de notre ère, donna un ouvrage en prose suivant l'ordre des 23 lettres latines, en 23 chapitres dont il nous est parvenu 13 chapitres entiers qui furent publiés sous le titre de "Liber absque litteris, de aetatibus mundi et hominis absque, Poitiers 1696. Le premier chapitre est sans le A, le deuxième sans le B et ainsi de suite.

Le chanoine de Saint-Denis Pierre de Biga mort en 1209, a inclus dans un poème de nombreuses tirades sans A, B etc...

Le poète Salomon Certon (mort en 1610) et l'abbé de Court (Les Variétés ingénieuses) se sont livré à cet exercice en n'utilisant que 4 voyelles.

En Espagne, Lope de Vega a publié des nouvelles en prose où manquent tour à tour l'une des voyelles.

........................................................

LIPOGRAMME (sans "e")

GEORGES PEREC, "Vocalisations"

(La Disparition -1969)

A noir, (Un blanc), I roux, U safran, O azur:

Nous saurons au jour dit ta vocalisation:

A, noir carcan poilu d'un scintillant morpion

Qui bombinait autour d'un nidoral impur,

Caps obscurs; qui, cristal du brouillard ou du Khan,

Harpons du fjord hautain, Rois Blancs, frissons d'anis?

I, carmins, sang vomi, riant ainsi qu'un lis

Dans un courroux ou dans un alcool mortifiant;

U, scintillations, rond divins du flot marin,

Paix du pâtis tissu d'animaux, paix du fin

Sillon qu'un fol savoir aux grands fronts imprima;

O, finitif clairon aux accords d'aiguisoir,

Soupirs ahurissant Nadir ou Nirvâna:

O l'omicron, rayon violin dans son Voir!

*Lasus fut aussi le premier à composer de la musique. s'était spécialisé dans des poésies que l'on nommait Dythirambes dédiés à Bachus

**Olympiade 106 de Rome il vivait au temps de Darius (1°) Hystapes (-550 -486)

A SUIVRE : La contrepetterie (orthographe usité jusqu'au milieu ,du XIX° siècle)

09:43 Publié dans Histoire littéraire | Tags : georges perec, lasus, tryphiodore, fabius claudius giordanus fulgentius lope de vega | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg

29/06/2010

Quelques colorants naturels.

PAR BERNARD VASSOR

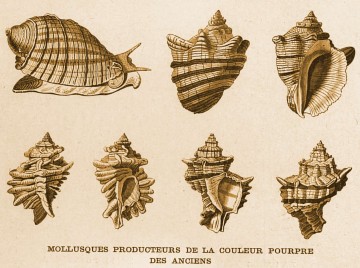

Les anciens utilisaient la pourpre qui était réservée aux manteaux des praticiens. Il fallait deux coqillages différents, mais nous ignorons quels étaient les les molluques qui fournissaient cette couleur aux phéniciens. Au XVIIéme siècle le botaniste Fabius Columna (1567-1650) a pensé qu'il s'agissait chez les romains du Murex trunculus qui contenait en grande abondance une liqueur colorée. Le pourpre des anciens n'était pas comme on le pense un rouge vermillon, mais, une sorte de violet très foncé. La matière colorante que l'on extrait de l'animal est de couleur jaunâtre. Exposée à la lumière, elle jaunit, puis verdit et prend enfin une teinte violette. Pendant ces transformations, il se dégage une forte odeur qui rappelle l'essence d'ail.

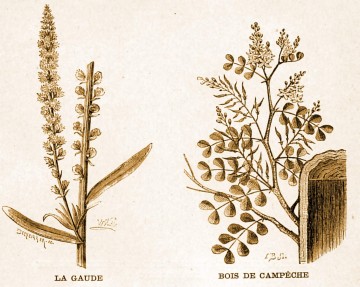

La gaude est une plante de la famille des câpriers. De toute la plante, on retire une couleur jaune (racine exceptée)

Le principe colorant a été étudié par Chevreul il lui a donné le nom de lutéolïne qui s'extrait par décoction dans de l'alcool à 80 °. On presse, puis on laisse reposer deux jours, enfin, on distile l'alcoolat obtenu. La substance est colorée par la potasse caustique, la baryte, et la chaux. Les acétates de plomb, le cuivre et l'alun donnent un précipité jaune foncé. Une très belle couleur jaune vif est provoquée par de l'acide sulfurique.

Le bois de campêche est issu d'un arbre de la famille des légumineuse. Son écorce est rugueuse, les couches ligneuses sontrouge foncé, l'aubier est jaunâtre les fleurs sont de couleur jaune. Le bois de campêche fut importé au XVIIéme siècle, et n'eut pas tout de suite la faveur des fabricants de couleurs. L'utilisation ne fut admise que lorsque l'on découvrit le moyen de fixer la couleur.. La matière colorante est appelée l'hématine que l'on obtient en faisant infuserdans de l'eau à 50 °, on filte, puis on évapore le précipité.

La plante qui fournit l'indigo a été connue très tôt en Inde bien avant l'ère chrétienne. Les égyptiens l''utilisaient courament, des bandelette teintes de momies étaient produites avec ce colorant. En Italie, dans les premiers siècles de notre ère, l'indigo était importé par les teinturiers israélites qui exerçaient la profession de teinturiers, il venait à Venise en passant par 'Egypte et la Syrie, mais c'est surtout comme médicament qu'il était utilisé. La culture du pastel a très longtemps freiné l'utilisation de l'indigo en France, cette plante produite à profusion fournissait la teinte bleue depuis des siècles.

Ces herbes plante de la famille des rubiacées dont on utilise la racine qui donne une belle couleur rouge. Dans l'antiquitéle pouvoir colorant de xette plante importée d'Andrinople et de Smyrne. Acclimatée d'abord en Flandre, puis en Alsace et dans le comtat d'Avignon, cultivée dans des sols marécageux. On lui attribuait des propriétés pharmaceutique et diurétiques. Le broyage des racines sous des meules les convertissent en poudre. La fermentation en tonneaux pendant plusieurs années, augmentent le pouvoir tinctorial et l'éclat de la couleur.

L'ISATIS TINCTORIA, ou Pastel.

Arrivée en france au XII° siècle, venue d'orient via l'Espagne, le "pastel des teinturiers" ou "la guede" de la famille des crucifères, était utilisé en Europe avant l'introduction de l'indigo. Sa couleur bleue a moins d'éclat, mais une grande solidité à la lumière. Obtenue par le broyage des feuilles, la pâte obtenue est soumise à fermentation, puis séchée. La fabrication du pastel, a permis au XV° siècle dans tout le Lauragais, la constitution de fortunes considérables.

Le kermès (kermes vermilio ou kermes ilicis) :

Les femelles sont séparées de l'arbre avant la ponte. Lesoeufs de puceron, du "chêne-kermès" une fois broyés et séchés donnent un "acide carminique" mélangé à de l'alun, donnant ainsi un rouge écarlate. Pour le rendre (vermillonné) plus orangé on ajoute du citron.

Le cinabre :

est un sulfure de mercure naturel

Mise à jour le 29/06/2010

11:20 Publié dans La couleur | Tags : pastel, gaude, indigo, fabius columna, murex trunculus | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg

All the posts

|

|  Digg

Digg

|

|  Digg

Digg

|

|  Digg

Digg