« lun. 21 déc. - dim. 27 déc. | Page d'accueil

| lun. 04 janv. - dim. 10 janv. »

30/12/2009

La rue de Pute-y-Muce

Par Bernard Vassor

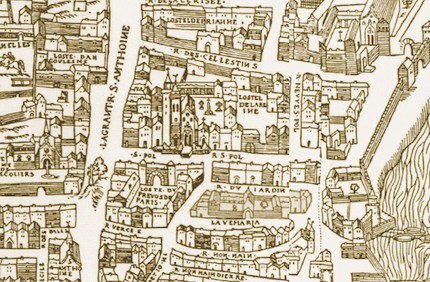

Sur ce plan de 1550, la rue de la Pute-y-Muse avait été débaptisée et dénommée rue des Célestins en raison de la construction et de l'installation du couvent des Célestins.

Deux siècles avant François Villon, les parisiens appelaient un chat un chat. Ignorant la langue de bois, la première nomenclature des rues de Paris "Le Dict des rues de Paris" nous donne un aperçu du langage utilisé pour donner une image des voies de la capitale sous Philippe le Bel. L'auteur est un nommé Guillot de Paris dont nous ne savons pas grand chose, sauf que sa fidèle épouse lui fit porter un des plus jolis andouillers de la capitale; ce qui fit dire à un ancien chroniqueur :

"Opérateur-poète est un assez beau lot,

Je descend droctement de messire Guillot

Qui mit Paris en vers, rêva l'échevinage,

Pour adoucir un peu son triple cocuage"

Un proverbe de l'époque disait : "Cocu comme un échevin"

De savants médiévistes ne sont pas tous d'accord sur la date de cet écrit, mais ils se rejoignent pour donner une fourchette entre 1300 et 1310.

"En la rue de Pute-y-Muce,

M"en entrant dans la maison Luce

Qui maint* en rue de Tyron,

Des dames ymes** vous diront"

Paris et ses faubourgs (dedenz et hors les murs) et ne comptait environ 190 rues et 20000 habitants.

Pour l'explication du nom de cette rue dont la renommée ou bien une enseigne pendue, laisse penser que l'origine révélée par Guillot devait être bien antérieure à l'an 1300.

"Près, la rue aux fauconniers :

"Trouvai la rue à Fauconnier

Où l'on trouve por deniers,

Femmes por son cors soulagier"

Inutile je crois de traduire en bon françois les noms successifs de Pute y Musse, Pute-y-Muse ou Pute-y-Muce.

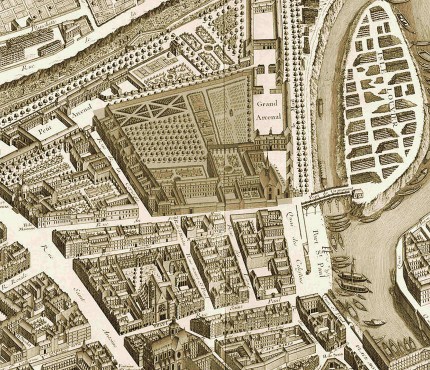

Sur ce plan de Turgot, en 1730, la rue porte le nom qu'elle garde aujourd'hui : du Petit Musc, altération bien plus correcte

pour nos chastes oreilles..

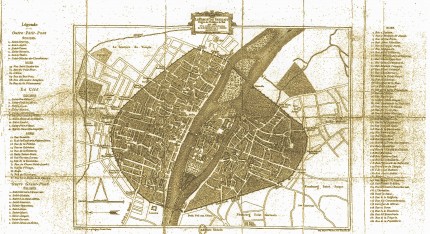

Le Paris de Guillot

* Maint : demeure.

** Ymes : hymnes

17:00 Publié dans Histoire des rues de Paris | Tags : paris, guillot, dit, dcts, petit-musc, céléstins | Lien permanent | Commentaires (1) | | |  |

|  Digg

Digg

29/12/2009

Le "Puits-qui-parle" d'Irmensule et Odette.

Par Bernard Vassor

17:46 Publié dans Histoire des rues de Paris | Tags : histoire, paris, puits qui parle | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg

Rue des Martyrs, deux brasseries peu ordinaires !

La Brasserie des Martyrs fut ouverte par un certain Schoen, qui fit rapidement faillite. Un sieur Bourgeois qui lui a succédé, lui donna une certaine notoriété en modifiant la décoration de l’établissement (criardes aux yeux de certains) et qui devint bientôt le lieu de rendez-vous de tous les artistes, les peintres les plus divers, comme Alfred Stévens, Yan d’Argent, les "ingristes"et les coloristes s’opposaient avec violence à celui qui allait vite devenir le maître des lieux était Gustave Courbet.

En ce temps là Montmartre était considéré comme un pays à part, encore boisé, on y voyait des tonnelles recouvertes de chèvrefeuille, et on y cultivait des radis roses. Trois acacias et un noyer plusieurs fois centenaire peuplaient le lieu. Certains historiographes, situent le "Cabaret de La Belle Poule" au bas de cette rue. C'est un nommé Alexandre Guérin, qui était le patron supposé de ce cabaret artistique et littéraire, une superbe femme y trônait au comptoir.Elle était courtisée par le critique tant redouté, Gustave Planche, accompagné souvent de Théodore de Banville, de Catulle Mendès de Baudelaire, Glatigny. Emile de la Bédolière l'a célébrée ainsi :

"Notre frégate de son rang

N'appréhende plus de descendre

Le patron est un conquérant ,

Il porte le nom d'Alexandre;

Mais tant de mets sont engloutis,

Tant de vin dans nos gosiers coule,

Qu'on va ressentir du roulis

A bord de notre Belle Poule."

Les artistes étaient à l'abri des recors (chasseurs de primes) de l'abbaye de Clichy (prison pour dettes) qui n'aimaient pas s'aventurer dans ce lieu de "non droit" . La rue était très bruyante avec ces dizaines d'ateliers de forges, à marteaux, à roues tournantes qui mélaient leurs bruits aux marchands ambulants. Beaucoup de petites maisons, de garçonnières de crèmeries peuplaient la rue des Martyrs.

.......

L'entrée de la brasserie des Martyrs paraissait très étroite, (la moitié de la largeur actuelle du magasin qui est aujourd'hui au 7 rue des Martyrs) Divisée en plusieurs salles dont l'une, sous un plafond bas, deux rangées de tables de marbre blanc grouillait dans un brouhaha tumultueux, des hommes et des femmes buvant et fumant tout en jouant au domino. Une salle était réservée aux gens de lettres et artistes en tous genre, se livrant à des joutes verbales.

Les tables situées près des entrées rue des Martyrs et Notre-Dame-de-Lorette étaient occupées par des souteneurs, le nez collé aux vitres pour surveiller leurs "gagneuses"

Lisez la description dun chroniqueur de l'époque : "Une grande porte vitrée qui s'ouvre à deux battants. Entrez.Vous voilà sur le seuil d'un immense boyeau si long qu'il n'en finit plus (...) en réalité, c'est une salle de deux cents mètres (l'auteur, même si il n'est pas marseillais exagère beaucoup, la distance de la rue des Martyrs et la rue Notre Dame de Lorette est d'une trentaine de mètres au grand maximum) Par un bout, elle touche à la rue des Martyrs et par l'autre bout, elle touche à la rue Notre Dame de Lorette. (...) Aux murs on ne voyait ni fresques emblématiques, ni dorures, ni ornements de toutes sortes. Prèsdu comptoir où s'asseyaient deux dames d'Alsace, blondes et rieuses, l'oeil s'arrêtait sur une naïve peinture représentant "le roi Gambrinus" soulevant un énorme verre débordant de bière écumante, qu'il se disposait à approcher de ses lèvres. C'était l'enseigne de l'établissement."

..........

Manet y venait souvent avec son cousin le commandant Lejosne (militaire républicain voisin de l’avenue Trudaine, en disponibilité depuis le coup d’état du 2 décembre et de son ami Charles Baudelaire. Un personnage un peu bizarre, ancien élève de l'École Normale, Eugène Potrel, se vantait d'être collectionneur de gifles !!! qu'il provoquait, et auquelles il ripostait par cette phrase : "Et surtout monsieur, , ne vous vantez jamais de m'avoir souffleté !"

Des écrivains, Champfleury, Philibert Audebrand, Louis Desnoyers, le président de la Société des Gens de Lettres, des musiciens, des hommes politiques, et Jules Andrieux le futur communard responsable de la commission administrative firent de cet endroit le plus tumultueux établissement du quartier. Pierre Larousse, Pierre Dupont le chansonnier poète auteur de l’immortelle chanson « Les Bœufs » y venait avec le chef d’orchestre de l’Elysée Montmartre Olivier Métra. Le docteur Gachet y côtoyait Renoir, Boudin, Monet et bien sur Henri Mürger Aurélien Scholl, Alphonse Daudet, Jules Vallès et Charles Monselet. On pouvait aussi y rencontrer un poète, les yeux pleins de flamme, tonitruant et rugissant, crachant avec talent sa haine de la société, tel était Léon Bloy, qui avait par patriotisme servi avec courage dans les "Francs-tireurs".

........

( au numéro 11, un restaurateur, Alexandre Malingue figure dans les annuaires des archives de Paris,de 1845 à 1865.)

12:33 Publié dans La bohème littéraire | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg