« lun. 25 mai - dim. 31 mai | Page d'accueil

| lun. 08 juin - dim. 14 juin »

07/06/2009

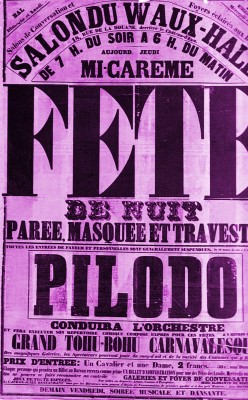

Le Waux-Hall d'été de la rue Sanson

18:42 Publié dans HISTOIRE DE PARIS | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg

Nana , chez Laure, la table d'hôte de la rue des Martyrs

Par Bernard Vassor

18:08 Publié dans HISTORICO-LITTERAIRE | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg

06/06/2009

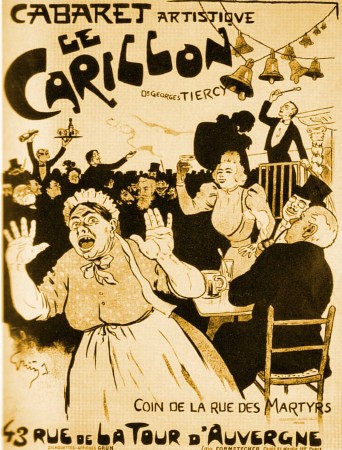

Rue des Martyrs : le cabaret Le Carillon

PAR BERNARD VASSOR

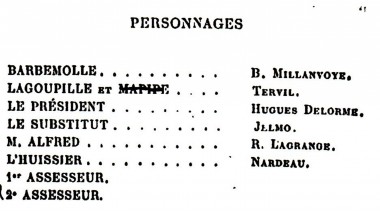

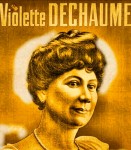

qui représentait la partie civile, et Bertrand Millevoye était l'avocat de la défense. Georges Courteline en fit une comédie en un acte : Un client sérieux repésenté pour la première fois le 24 août 1896**, qui d'ailleurs fut jouée au Carillon. ce coup d'essai fut suivi par d'autres joyeuses pièces : Le Gendarme est sans pitié, Théodore cherche des allumettes, la Peur des coups....." Un gros succès également pour Paul Héric et Marcel Hourette : Totote aux enchères, pièce jouée par Mademoiselle Violette Dechaume et messieurs Verdier et Daunis.

qui représentait la partie civile, et Bertrand Millevoye était l'avocat de la défense. Georges Courteline en fit une comédie en un acte : Un client sérieux repésenté pour la première fois le 24 août 1896**, qui d'ailleurs fut jouée au Carillon. ce coup d'essai fut suivi par d'autres joyeuses pièces : Le Gendarme est sans pitié, Théodore cherche des allumettes, la Peur des coups....." Un gros succès également pour Paul Héric et Marcel Hourette : Totote aux enchères, pièce jouée par Mademoiselle Violette Dechaume et messieurs Verdier et Daunis.

10:07 Publié dans HISTOIRE DE PARIS | Tags : fursy, courteline | Lien permanent | Commentaires (1) | | |  |

|  Digg

Digg

03/06/2009

Avant l'AFP :Une forme de journalisme inédite : "Les Nouvelles à la main" dans le salon de madame Doublet de Persan

Par Bernard Vassor

Pendant très longtemps, il n’y eut d’autres journaux en France que la Gazette de France, et le Mercuresoumis à une sévère censure pour informer le public. Mais, dans les dépendances du couvent des Filles-Saint-Thomas, une dame Legendre Doublet de Persan, au milieu du 18° siècle tenait une sorte de bureau où se rédigeait un bulletin appelé «Nouvelles à la main», «Correspondance secrète» ou bien "Bulletin de Paris", diffusé sous le manteau à Paris, en province et dans les ambassades. Le ton était très libre, les informations scandaleuses, touchant les plus hauts personnages du royaume étaient répandues. Cet ancêtre du Canard Enchaîné déplut à la cour. Voyer d’Argenson au ministère des affaires étrangères enjoignit à madame Doublet de cesser ses activités. Rien n’y fit, même le roi Louis XV menaça de la faire enfermer dans un couvent. Les appuis dont disposait la dame Legendre de Persan étaient très puissants. Les "conférences" de madame Doublet étaient très fréquentées. Comble de coïncidence, cette dame appartenait à la famille Croizat, le plus gros agioteur de l'époque, l'homme le plus riche de France. Devenue veuve très tôt, elle se retira dans ses appartements, et n'en bougea plus jusqu'à sa mort. Son frère était l'abbé Legendreétait un fieffé libertin, tout comme l'abbé Voisenon.

La «Correspondance à la main» reprit ses activités de plus belle. Le policier Sartine envoya des espions qui l’informaient de la tenue des réunions et de l’identité des participants : des gens de la noblesse, des écrivains en renom, et même des ecclésiastiques. Il y avait parmi les «nouvellistes» un certain Voltaire et les bulletins avaient des correspondants établis en Hollande où l’on comptait des abonnés à Utrecht, Leyde et Amsterdam. Les «bulletinistes» étaient parfois inquiétés et faisaient de fréquents séjours à la Bastille comme Louis-Petit de Bachaumont, co-fondateur du journal et ami de toujours de la dame Legendre. Un certain Blanchard fut condamné à être battu et fustigé au milieu du Pont-neuf, avec deux écriteaux pendus à son cou portant la mention « gazetier à la main » L’abbé Prévost, malgré ses dénégations fut exilé à Marseille. Après la mort de Bachaumont (qui partageait le logement avec madame de Persan) ce fut Pidansat de Mairobert qui reprit la direction des «Nouvelles». Celui-ci, impliqué dans le scandale de «l’affaire du marquis de Brunoy» dont les débauches homosexuelles scandalisaient Paris, se suicida en 1779. Mouffle d'Angerville prit la suite.Les principales têtes de turc des nouvellistes furent Beaumarchais et l’académicien La Harpe.

Un journalisme inventé :

Les rédacteurs, tous bénévoles étaient nombreux et venaient de tous horizons, de la cour, des ambassades, de la noblesse, des écrivains et des philosophes. La maison de madame Doublet ét était appelée "La Paroisse".

Dans un bureau étaient tenus deux registres, l'un contenait des informations jugées plausibles, l'autre des nouvelles peu crédibles. Chaque participant aux réunions "de rédaction" devaient défendre un point de vue sur les deux registres. Bachaumont, l'abbé Voisenon et madame Legendre décidaient en dernier lieu de la publication de ces informations.

Voyons maintenant le domicile de madame Doublet, qui selon Grimm, passa 40 ans sans sortir de chez elle. Avant le percement du prolongement de la rue Vivienne et la construction du Palais Brongnard le couvent des Filles-Saint-Thomas occupait cet emplacement et les dépendances se trouvaient à l’angle actuel de la rue Vivienne et de la rue du Quatre-Septembre…..

A suivre

10:11 Publié dans HISTOIRE | Tags : doublet, bachaumont, legendre de persan | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg

01/06/2009

Le Théâtre des Bouffes du Nord dans le Faubourg Saint-Denis, boulevard de la Chapelle

De 1876 à 1885, une quinzaine de directeurs malchanceux se succédèrent, Le théâtre, situé dans le quartier de la Chapelle, en lisière des champs, mal éclairé et mal desservi, rebutait les habitués des salles parisiennes. Quant au public de l'endroit, il n’était pas préparé à assister sagement à un spectacle. Il arrivait que la police soit forcée de faire le ménage tant certains énergumènes prenaient part avec passion aux événements qui se déroulaient sur la scène. En1882 Louise Michel, tenta d'attirer les" Marlous" et les" Gigolettes " en faisant jouer une pièce révolutionnaire intitulée" Nadine " qui sombra, dans une totale indifférence. Puis, en 1885 Après que la nouvelle directrice, Mme Olga Léaud, soit partie avec la caisse sans payer les artistes, le théâtre ferma ses portes. Septembre 1885 Abel Ballet, metteur en scène qui sévit principalement dans les théâtres de quartier, rouvre les Bouffes du Nord. Il y monte de grandes fresques historiques et des mélodrames où l’on fait pleurer Margot à gros sanglots. Le spectacle commence à 7 heures le soir et finit souvent au-delà de minuit, Tout comme à Montparnasse, on apportait son fricot que l'on réchauffait sur un poêle commun et que l'on dégustait à l'entr’acte, Cette année-Ià débutait une jeune fille nommée Yvette Guilbert dans" La Reine Margot" d'Alexandre Dumas…

17:39 Publié dans HISTOIRE DE PARIS | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg

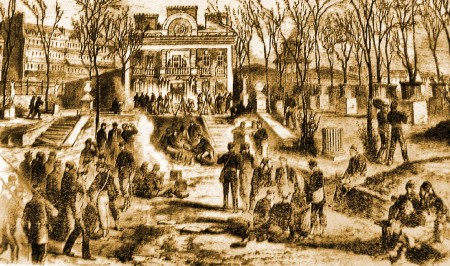

Petite histoire du Château-Rouge. à Montmartre

Par Bernard Vassor

Au risque d'en décevoir beaucoup, le Château-Rouge n’a pas abrité, selon une légende inventée au XIX° siècle, les amours naissantes de Henri IV, et de Gabrielle d’Estrée. La confusion vient de ce que la construction était faite de briques rouges et de pierres, certains historiens assimilant ce bâtiment à ceux de la place Royale (place des Vosges) mais les dessins architecturaux conservés à la BnF prouvent incontestablement que l’on peut dater la décoration architectonique de l’époque de Louis XVI.. Aucun plan avant 1791, ne signale de construction importante. Le premier propriétaire de l’endroit, était un certain M.Christophe, subdélégué de l’intendance de Paris. Puis, lui succéda un nommé Feutrier (qui donna son nom à une rue de Montmartre). Lors de l’invasion des armées de la coalition, en mars 1814, le roi Joseph, frère de Napoléon, dirigeait la résistance dans le château. C’est là qu’il signa un ordre de capitulation. Les Feutrier reprirent possession du domaine. Le château, laissé à l’abandon, devint la propriété d’une ancienne vendeuse à la toilette Mlle Ozanne. Le domaine mis en vente en 1844, fut acquis par une société, qui la revendit à M. Boboeuf qui en fit le« bal du Château-Rouge". Ce bal champêtre connut tout de suite un vif succès. En 1847, fut organisé, le premier banquet réformiste qui aboutit à la révolution 1848. Les « polkeuses »avaient pour nom, Mogador, Rigolboche, Brididi, Rigolette, Gambilmuche, Zouzou et Chichinette, sous la conduite de l’illustre Chicard.

Dans le Guide parisien de 1863, nous apprenons que le droit d'entrée était de deux francs pour les cavaliers (ce qui était très cher, celà représentait une demi-journée de salaire d'un ouvrier qualifié)

Le Château fut investi pendant la Commune par la 18° légion de la Garde nationale. Après cet événement, le bâtiment tomba dans une décadence totale. La spéculation mit un terme à son existence. Sur cet emplacement en 1882, les architectes Richefeu et Corbron, bâtirent des maisons de rapport qui occupent aujourd’hui les n° 42 à 54 de la rue de Clignancourt, et les n° 7 , à 13 bis de la rue Custine.

17:02 | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg