« lun. 10 déc. - dim. 16 déc. | Page d'accueil

| lun. 31 déc. - dim. 06 janv. »

20/12/2012

LA FOIRE AU PAIN D'EPICE (en 1869) ET AU JAMBON

Par Bernard Vassor

Pendant deux ou trois jours, Paris avait une physionomie bizarre. On ne voyait partout le lundi de Pâques que des gens portant de grands "bonhomme" de toutes les tailles. Les grandes personnes les plus sérieuses devenaient des enfants, jouant à des jeux de gamins, comme si elles étaient des gamins elles-mêmes. S'apostrophant, faisant des remarques parfois désobligeantes mais avec humour sur les accoutrements des uns et des autres. Une gaité populaire s'en donnait à cœur joie pour célébrer, oubliant la République, le Roi du Pain d'Epice. Des baraques de bois peint étaient pleine de jouets, de mirlitons, de sifflets et de crécelles le long des boulevards, où se dressaient de grands mats enrubannés de longues oriflammes de toutes les couleurs. Comme au bon temps du Boulevard du Crime, des saltimbanques forment des parades, incitant les gens à grand renfort de plaisanteries plus ou moins salace, à « venir admirer, la grrrrande représentation, le spectacle le plus extraordinaire qu’on va donner à l’intérieur! ». Le pain d’épice, roi de la fête s’étale par dizaines de kilos, peu importe qu’il soit bon ou mauvais pourvu que l’on ait eu le plaisir de le gagner à une loterie, un tourniquet ou à un jeu de quilles. On mange le pain d’épice en écoutant monsieur Bambochinet vous prédire d’heureuses nouvelles à partager avec vos connaissances et amis. Sa dernière révélation est la découverte aux environs de Montrouge d’une mine de fromage de…Hollande, et d’une source de café à la crème.

Le jour de la rupture du carème était consacré à la Foire au Jambon.

La tradition était plus ancienne, Olivier de Serres (1539-1619) raconte que de son tems, on accourait des provinces, & surtout de Normandie & de basse Bretagne, apporter à cette foire du porc salé. Le meilleur venant de Châlons-sur-Saône » A paris, au chapitre de Notre-Dame, des cérémonies solennelles « baconiques » où l’on ne servait que du porc étaient organisées le jeudi suivant la Semaine Sainte sur le parvis de la cathédrale, telle est croit-on que provient l’origine de cette ancienne Foire au Jambon appelée le décarèmage. Le jambon et le lard étaient bénis à l’intérieur de la cathédrale. Par la suite, le jour du décarèmage a été déplacé du jeudi au mardi pour faire suite à la Foire au Pain d’Epice.

17:17 | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg

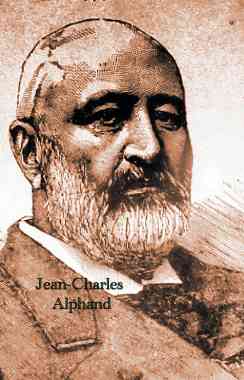

Le Pré Catelan, le bois de Boulogne, embellissements de Paris par Jean-Charles Alphand.

Par Bernard Vassor

En 1852, la ville de Paris obtint par décret la propriété du bois de Boulogne qui appartenait à l'Etat, à la condition que dans les années suivantes soient engagés 2 millions de francs pour des travaux d'embellissement, travaux qui furent achevés en 1856.

Le bois, qui s'étend de la porte Maillot à l'ouest, jusqu'aux bords de la Seine est une parcelle de ce qui fut l'immense foret de Rouvray (chênes rouvres) laissée à l'abandon jusqu'au premier empire, où Napoléon fit tracer quelques routes et la purgea des bandes de malfaiteurs qui y sévissaient.

Les invasions étrangères accompagnant le retour des émigrés et de Louis XVIII virent la plus grande partie des arbres incendiés ou détruits par les armées d’occupation anglaises et russes de 40 000 hommes en 1814 et 1815. Adolphe Thiers paracheva le massacre en amputant une grande portion du bois lors de la construction en 1841 du nouveau mur d'enceinte. Les grands chênes, amère destinée, finirent leur existence comme vulgaire terre de déblai pour la création d'îles artificielles dans la Seine.

C'est sous la direction de l'ingénieur Jean-Charles Alphand* et Jean-Pierre Barrillet prenant la suite d'un certain Varé, totalement incompétent, que 200 000 arbres furent plantés, et l'architecture aménagée de manière harmonieuse, comme tout ce qu'entreprenait l'ingénieux ingénieur visionnaire injustement méconnu à mon goût. Nous devons à Jean-Charles Alphand la plupart des plantations de ses promenades, de nombreux squares, d’arbres bordant les grandes voies le bois de Vincennes, le parc Monceau, le boulevard Richard-Lenoir, le parc des Buttes-Chaumont, du parc Montsouris, le square des Batignoles, le square du Temple, les jardins du Trocadéro pour l’exposition de 1878. Il prit part à l’organisation des expositions universelles de 1867, 1878 et surtout de 1889. J"allais oublier sa partticipation à la création du Jardin d'Acclimation et à bien d'autres travaux.

Dans le centre du bois, entre la rivière et la cascade se trouve le Pré Catelan. Sur un des chemins y conduisant, on pouvait apercevoir au XIX° siècle les traces d’un tombeau à l’emplacement de l’endroit ou un crime avait été commis. Le roi Charles VII, avait fait venir à sa cour un trouvère nommé Catelan. Celui-ci, devant se rendre à l’église Notre-Dame-de-Boulogne obtint du roi une escorte pour traverser la foret de Rouvray qui était infestée de brigands. Mais, en chemin, ce sont les hommes chargés de le protéger qui l’assassinèrent. Le nom de Pré Catelan fut donné à « la scène du crime ».

C’est un grand parc à l’intérieur d’un parc plus grand agrémenté par Jean-Charles Alphand de jardins aux arbres d’essences rares de plus de cinquante ans, transplantées grâce à des procédés nouveaux.

On y trouvait une villa italienne, une brasserie hollandaise, des pavillons, des chalets, des théâtres, des kiosques, un laboratoire de chimie, un bureau de télégraphie électrique, un atelier de photographie, de nombreux ouvriers travaillaient en permanence à l’amélioration de ces magnifiques établissements.

Certains soirs, lors de grandes fêtes, les jardins étaient éclairés par cent mille becs de gaz.

A l'heure où nous parlons, un grand groupe de luxe a obtenu l'autorisation de construire un bâtiment de plus de quarante mètres de hauteur sur l'emplacement du manège des papillons, de restaurants et surtout la suppression d'une grande partie de "L'Allée Alphand"sur un terrain en principe inconstructible. Tout cela pour satisfaire les caprices d'un homme voulant sa fondation pour concurencer un autre grand du luxe.

Ajoutons, mais n'y voyez pas malice, que ce grand capitaine d'industrie a choisi de s'installer en Belgique, non pas pour des raisons fiscales, mais peut-être pour la proximité du Manneken-Pis, ou bien celle nouvelle, d'un acteur pétomane ? L'inauguration du blockhaus culturel mégalomaniaque est prévue pour 2013 !

*Il a vu le jour à Grenoble le 26 octobre 1817, décédé à Paris le 6 décembre 1891.

15:23 | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg

19/12/2012

PARIS DISPARU : LE PASSAGE DU PONT-NEUF, THERESE RAQUIN ET L’ÎLE DE SAINT-OUEN SAINT-DENIS

Par Bernard Vassor

A mon ami Alain.

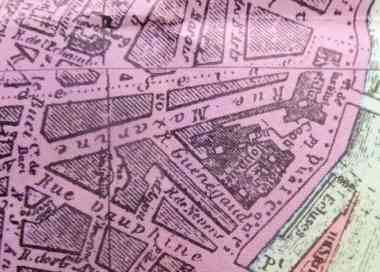

Le passage avait une entrée 44 rue Mazarine, et aboutissait 43 rue de Seine dans le VI° arrondissement .

Construit de 1823 à 1824, il fut démoli en 1912 pour créer la place Jacques Callot. Dumas, dans le Comte de Monte-Cristo, fait traverser le passage du Pont-Neuf par Mme Danglars .

...........................

Dans le premier chapitre de Thérèse Raquin, Zola décrit le passage du Pont-Neuf, une sorte de corridor étroit et sombre. Après avoir présenté ces lieux sinistres, il dresse un tableau de la boutique de Thérèse et des habitants du passage :

«.-Le soir, trois becs de gaz, enfermés dans des lanternes lourdes et carrées, éclairent le passage. Ces becs de gaz, pendus au vitrage sur lequel ils jettent des taches de clarté fauve, laissent tomber. Autour d'eux des ronds d'une lueur pâle qui vacillent et semblent disparaître par instants. Le passage prend l'aspect sinistre d'un véritable coupe-gorge ; de grandes ombres s'allongent sur les dalles, des souffles humides viennent de la rue ; on dirait une galerie souterraine vaguement éclairée par trois lampes funéraires. Les marchands se contentent, pour tout éclairage, des maigres rayons que les becs de gaz envoient à leurs vitrines ; ils allument seulement, dans leur boutique, une lampe munie d'un abat-jour, qu'ils posent sur un coin de leur comptoir, et les passants peuvent alors distinguer ce qu'il y a au fond de ces trous où la nuit habite pendant le jour. Sur la ligne noirâtre des devantures, les vitres d'un cartonnier flamboient : deux lampes à schiste trouent l'ombre de deux flammes jaunes. Et, de l'autre côté, une bougie, plantée au milieu d'un verre à quinquet, met des étoiles de lumière dans la boîte de bijoux faux. La marchande sommeille au fond de son armoire, les mains cachées sous son châle. Il y a quelques années, en face de cette marchande, se trouvait une boutique dont les boiseries d'un vert bouteille suaient l'humidité par toutes leurs fentes. L'enseigne, faite d'une planche étroite et longue, portait, en lettres noires, le mot Mercerie, et sur une des vitres de la porte était écrit un nom de femme : Thérèse Raquin, en caractères rouges. A droite et à gauche s'enfonçaient des vitrines profondes, tapissées de papier bleu. Pendant le jour, le regard ne pouvait distinguer que l'étalage, dans un clair-obscur adouci. D’un côté, il y avait un peu de lingerie : des bonnets de tulle tuyautés à deux et trois francs. Vers midi, en été, lorsque le soleil brûlait les places et les rues de rayons fauves, on distinguait, derrière les bonnets de l'autre vitrine, un profil pâle et grave de jeune femme. Ce profil sortait vaguement des ténèbres qui régnaient dans la boutique. Au front bas et sec s'attachait un nez long, étroit, effilé ; les lèvres étaient deux minces traits d'un rose pâle, et le menton, court et nerveux, tenait au cou par une ligne souple et grasse On ne voyait pas le corps, qui se perdait dans l'ombre ; le profil seul apparaissait, d'une blancheur mate, troué d'un œil noir largement ouvert, et comme écrasé sous une épaisse chevelure sombre. Il était là, pendant des heures, immobile et paisible, entre deux bonnets sur lesquels les tringles humides avaient laissé des bandes de rouille. Le soir, lorsque la lampe était allumée, on voyait l'intérieur de la boutique. Elle était plus longue que profonde ; à l'un des bouts, se trouvait un petit comptoir ; à l'autre bout, un escalier en forme de vis menait aux chambres du premier étage. Contre les murs étaient plaquées des vitrines, des armoires, des rangées de cartons verts ; quatre chaises et une table complétaient le mobilier. La pièce paraissait nue, glaciale ; les marchandises, empaquetées, serrées dans des coins, ne traînaient pas çà et là avec leur joyeux tapage de couleurs. D’ordinaire, il y avait deux femmes assises derrière le comptoir : la jeune femme au profil grave et une vieille dame qui souriait en sommeillant. Cette dernière avait environ soixante ans ; son visage gras et placide blanchissait sous les clartés de la lampe. Un gros chat tigré, accroupi sur un angle du comptoir, la regardait dormir. Plus bas, assis sur une chaise, un homme d'une trentaine d'années lisait ou causait à demi-voix avec la jeune femme. Il était petit, chétif, d'allure languissante ; les cheveux d'un blond fade, la barbe rare, le visage couvert de taches de rousseur, il ressemblait à un enfant malade et gâté."

"Au bout de la rue Guénégaud, lorsqu'on vient des quais, on trouve le passage du Pont-Neuf, une sorte de corridor étroit et sombre qui va de la rue Mazarine à la rue de Seine."

Ce troisième roman de Zola a été écrit en 1867.

Dix ans plus tôt, le peintre Auguste de Chatillon, ami de Gérard de Nerval et Théophile Gautier avait composé un long poème : "Promenade à l'île de Saint-Ouen-Saint-Denis (partant des Batignoles)* " décrivant un paysage bordé de maisons de "bisque-en-coin" pour visiter cette île ; "comme une île de Cytère".

-On entend des cris d'allégresses....

Voulez-vous voir une kermesse,

De gais buveurs, un gai festin ?

Ceux-là sont auprès du moulin;

Allons vers ce monde en liesse.

Dans ce poème, Chatillon s'en prend vertement aux canotiers qui viennent troubler les bouchons les des pêcheurs à la ligne !

Ce moulin situé sur l'île du Chatelier s'appelait "Le Moulin joli", il appartenait à Marie-Thérèse Compoint** la grand-mère Charlotte de Jean Baptiste Clément qui y avait passé une partie de son enfance. Près du moulin, il y avait une gargote appelée "Le Moulin de la Galette", un privilège dont bénéficiaient les meuniers depuis toujours, selon le droit coûtumier.

C'est dans cette île, près d'un moulin de cage, que les personnages de Thérèse Raquin : Laurent Camille et Thérèse se rendirent un dimanche d'automne pour une partie de campagne. C'est là que germa l'idée d'assassiner Camille, le mari de Thérèse dans le cerveau de Laurent. Après avoir loué une barque auprès de l'aubergiste, fit monter Camille et Thérèse, et Laurent, après s'être avanturé entre deux îles saisit Camille à la gorge et commença à l'étrangler. près une bagarre mouvementée, Laurent fit tomber Camille dans la Seine. Celui-ci, ne sachant pas nager se noya inexorablement.

Quelques questions me tirlipotent : Jean Baptiste (sans trait d'union) a--t-il lu Thérèse Raquin ? Emile Zola connaissait-il l'existence de Clément ? En 1867, Clément, poursuivi par la police s'était réfugié en Belgique (c'est à Bruxelles dit une légende, que Clément échangea avec le chanteur d'opéra Antoine Renard sa chanson : Le Temps des Cerises, contre un macfarlane). Revenu à Paris, il fut élu délégué de la Commune de Paris pour le dix-huitième arrondissement, Zola, chroniquer à Versailles ne pouvait pas l'ignorer.

*En ce temps là, de petites îles se trouvaient réunies par plusieurs ponts entre Saint-Ouen et Saint-Denis.

**La riche famille Compoint à qui l'on a donné pas moins de trois noms de rues à Montmartre. Elle possédait une grande partie de terres agricoles à Saint-Ouen et un tiers du versant nord de la commune de Montmartre. Vincent Compoint un oncle de Clément fut maire de Saint-Ouen.

Mise à jour le 19/12/2012.

18:43 | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg

17/12/2012

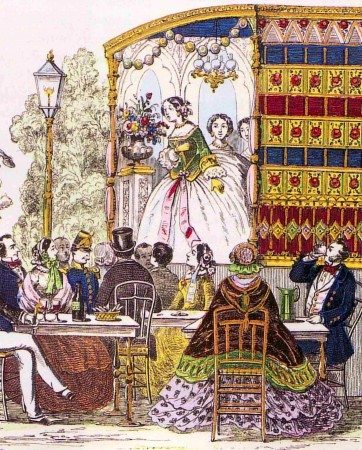

Les cafés-concerts des Champs-Elysées en 1860, à l'origine de la création de la SACEM, par, ou grâce à Ernest Bourget

PAR BERNARD VASSOR

Le Café des Ambassadeurs près de l'avenue Gabriel doit son nom doit son nom à la fréquentation de quelques employés et à la proximité des ambassades environantes.

D'abord Café en plein air, devant le succès remporté par cette formule, le patron du café fit construire par Hittorff en 1841 une immense salle "en dur". Il engagea alors beaucoup de jeunes chanteurs et fantaisistes.

En 1847, un auteur Ernest Bourget est attablé avec des amis. Au moment de régler l'addition, Bourget refuse de la régler, arguant que les chansons qu'il avait entendues, ne lui avaient pas été rémunérées.

Procédurier, le patron des ambassadeurs fit coffrer les trois compères et engagea un procès pour grivèlerie.... Mal lui en prit, la justice donna raison à Ernest Bourget. En 1850, à l'imitation de la Société des Auteurs crée par Desnnoyer dont Balzac fut un temps président, une société de défense qui allait devenir la SACEM vit le jour.

Besselièvre, lui aussi eut à répondre pour une autre chanson à des poursuites judiciaires.

.....................

Une chanson que l'on connait par cœur aujourd'hui nous est restée, bien que Bourget ne touche plus de droits depuis belle lurette, c'est : "Le Sire de Frammboisy"

10:33 | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg