« lun. 29 oct. - dim. 04 nov. | Page d'accueil

| lun. 12 nov. - dim. 18 nov. »

09/11/2012

Le Père Martin a organisé une vente au bénéfice d'un artiste atteint de paralysie

Par Bernard Vassor

Au mois de décembre 1864 le 15, une vente a été organisée à l'Hôtel Drouot salle n° 4. les artistes suivant avaient répondu spontanément à la demande de Pierre-Firmin Martin, marchand de tableaux du 56 rue Laffitte : Corot, Bouguereau, Cabanel, Bida, Barras, Laugé, Protais, Ribot, Jonking, Lhemann, Gustave Moreau, Pils, Herau, Luminais, et quelques autres qui donnèrent leurs oeuvres après l'impression du catalogue. Cette bonne action, assez courante à l'époque, marquait la générosité et la solidarité des artistes. Je n'ai pas en tête de pareils exemples aujourd'hui.

Firmin Martin a par ailleurs été un des premiers à acheter et vendre des artistes impressionnistes.

Vingt cinq ans plus tard, Vincent van Gogh fit un portrait de sa fille qui habitait au 4 rue des Martyrs

18:36 | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg

Georges a-t-il sifflé la "Henriette" des Bichons ?

Par Bernard Vassor

Le 5 décembre 1865, les frères Jules et Edmond Goncourt sont au Théâtre Français pour assister à la première de leur pièce "Henriette Maréchal". les siamois s'étaient bien promis dans la journée que si ils voyaient, vers la fin de la pièce l'enthousiasme aller trop loin, ils fileraient bien vite pour ne pas être trainés en triomphe sur le théâtre !

"Les corridors sont pleins. Il y a comme une grande émotion bavarde dans tout ce monde. Nous attrapons au vol des mots, des rumeurs de bruits : -On a cassé des barrières à la queue"

Arrivés dans les coulisses, ils tentent de voir dans la salle à travers le trou du rideau, mais ne peuvent que distinguer qu'une sorte d'éblouissement d'une foule très éclairée. Ils n'entendent pas les trois coups; le rideau se lève, et avant que les comédiens n'aient placés un mot on entend : "un sifflet, deux sifflets, trois sifflets une tempête à laquelle répond un ouragan de bravos". Le premier acte est sans cesse interrompu par des cris hostiles suivis de la claque en réconfort. Le rideau se baisse en attendant le deuxième acte qui reprend sous des cris d'animaux singeant les acteurs et des sifflets de rage. Jusqu'à la fin de la pièce, ce ne seront que des interruptions bruyantes, laissant les acteurs sans voix.

Dépités, Jules et Edmond s'en vont souper à la Maison d'Or en compagnie de Flaubert, de Bouilhet, Pouthier et d'Osmoy.

Maintenant, une énigme non encore résolue se présente à nous : d'où provient cette cabale, si cabale il y a ? Le beau site des Amis des frères Goncourt a consacré un important dossier à ce sujet, évoquant différentes hypothèses fondées ou infondées.

Nous pouvons cependant soulever d'autres questions concernant la participation de Georges Cavalier, surnommé par Jules Vallès selon lui "Pipe en bois". Mais certains étudiants du quartier latin prétendirent l'avoir déjà affublé de ce surnom bien avant !

Sa présence lors de la première est contestée, seul Jules Vallès (d'après moi,) a attesté sa présence ce jour là. Deux jours plus tard, cinq jeunes gens : Charles Dupuy,, futur rédacteur de la Gazette de France, Duchaylar qui devint préfet, et Toinet de la Turmelière fils du député du même nom, déclarèrent avoir sifflé parce que ils étaient mal placés, parce que la pièce les ennuyait et surtout parce que les amis des auteurs manifestaient bruyamment. Il y eut des bagarres dans les couloirs. Quelques siffleurs se rendirent au journal de Villemessant, l'Evènement pour lui demander l'insertion d'un article en réponse aux attaques dont ils avaient été l'objet de la part des amis des Goncourt.

En bon journaliste, Villemessant questionna ses visiteurs et leur demanda si ils connaissaient des personnages curieux du quartier latin. Parmi une liste de nom, celui de Pipe en Bois attira l'attention du marquis qui obtint d’Albert Wolff de faire une chronique dans laquelle il attribuerait une part de l'action perturbatrice de Georges Cavalier dit Pipe en bois le 5 décembre.

La légende Pipe en Bois était née.

Le lendemain, Georges Cavalier écrivit une lettre humoristique au journal, ne refusant pas la paternité de la campagne menée contre la pièce. D'autant plus qu'un faussaire facétieux faiseur, avait publié sous le pseudonyme de Pipe en Bois, une brochure qui obtint un succès fulgurant. Cavalier en réclama donc les droits d'auteur. Ce n'est que le 23 décembre que le "Journal des Goncourt" mentionne le nom de Pipe en Bois (sans trait d'union s'il vous plait). La pièce avait été arrêtée après 5 représentations le 15 décembre.

Le critique Henri Pessard écrit dans son journal : "La vérité est que Cavalier n'assistait pas à (la première) cette pièce". Mais il fut sans doute selon Vallès le premier à applaudir dans les représentations suivantes. Les siffleurs étaient des jeunes étudiants furieux d'avoir fait la queue et de ne pas avoir obtenu au bureau les places qu'ils convoitaient pour se retrouver au Paradis.

Il reste d'autres pistes que je n'ai pas encore explorées.

Georges Cavalier fut ensuite très impliqué dans la Commune de Paris et joua un rôle de conseiller, en tant qu'ingénieur et polytechnicien, lors de la démolition de la Colonne Vendôme. Notons qu'au moment précis de la démolition, Edmond était assis sur un banc au jardin des Tuileries à une cinquantaine de mètres à vol d'oiseau de son ennemi juré....

A suivre donc

16:52 | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg

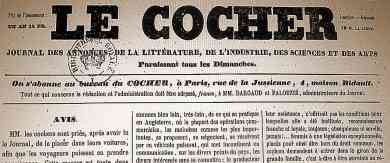

La grève des cochers perturbe gravement le transport parisien !

Par Bernard Vassor

La grève des cochers de la place des « Petites-Voitures » débuta le 16 juin et dura jusqu’au 23. Cette grève fut suivie de celle des cochers de remises, maréchaux-ferrants, carrossiers selliers, menuisiers, ébénistes et harnacheurs pour se plaindre de l’insuffisance de leur salaire.

Jules Favre fut chargé de la défense des cochers Charbonel et Taron, poursuivis pour manœuvres frauduleuses tendantes à porter atteinte à la liberté de l’industrie.

Les cochers à Paris qui étaient au nombre de quatre mille deux cents, avaient choisi des délégués pour les représenter.

Une partie de ce procès tourna autour de « la liberté du travail » et « la liberté plénière ».

Le procès avait pour but caché d’abolir la loi récente sur les coalitions (les syndicats n’existaient pas alors) et de contrer les actions des blanquistes Tridon, Protot et Humbert qui soufflaient le vent de la révolte. Gustave Tridon venait de faire paraître une brochure, véritable hymne au père du « Père Duchesne » intitulé : Hébert et les Hébertistes. Ducoux, le directeur de la Société des Petites-Voitures voulut profiter de ce procès pour obtenir l’augmentation des tarifs des transports, afin disait-il de puiser dans la grève afin de mieux rémunérer ses cochers…

Charbonel fut condamné à trois mois de prison, et Taron à quinze jours de la même peine le 11 août 1865.

08:20 | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg

08/11/2012

Un chemin de fer à glissement, un nouveau projet de propulsion

Par Bernard Vassor

Tout galimatia devient savant,

et toute sottise devient raison.

Molière

A Noisiel-sur-Marne, où il n'y avait pas que le chocolat d'Antoine Brutus Ménier.

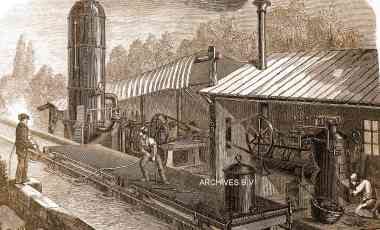

C'est un ingénieur dont la postérité n'a reconnu que le nom et les initiales, M. L-B Girard, qui a déposé à l'Académie des Sciences EN 1855, ce nouveau projet qui avait pour objet de supprimer les locomotives à vapeur.

Ce moyen de propulsion par l'action de l'eau sur les palettes courbes d'une roue sur des palettes que porteraient une crémaillère rectiligne, serait suffisant pour actionner la marche d'un train. ce système a été l'objet de longues discussions animée à la Société des Ingénieurs civils. Des grands pontes des chemins de fer qui assistèrent à ces démonstration prétendirent que la chose était impossible. Cette même anée, on installa à Noisiel deux roues destinée à élever l'eau qui démontrèrent parfaitement la possibilité d'exploiter ce système. Un an pplus tard notre ingénieux ingénieur imagina de remplacer les esieux, les roues et les ressorts de suspension par des patins pour supporter les voitures, le train devrait alors glisser au lieu de rouler sur une voie. Une commission fut constituée, des des moyens importants mis à la disposition pour poursuivre les études sur cette invention.

Sur notre gravure, deux wagons sont accoouplés. Une locomotive (?) fait mouvoir des pompes qui refoulent dans un récipient l'air dont on a besoin pour l'impulsion de l'eau.

La chute de l'Empire mit un terme à ces recherches...

Que le lecteur qui aura compris quelque chose à tout ce galimatia m'écrive, il pourra se prévaloir de ma sincère admiration.

11:27 | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg

ILS ONT TUE ZOLA ! A propos du superbe documentaire diffusé sur France 2

Par Bernard Vassor

Dans la nuit du 28 au 29 septembre 1902

Alain Pagès s’est interrogé sur les circonstances de la mort de Zola, en développant le contenu d’un dossier biographique dont il a exposé les grandes lignes dans son Guide Emile Zola, publié aux Editions Ellipses en 2002, en collaboration avec O. Morgan.

Il a retracé notamment l’existence d’Henri Buronfosse, ce fumiste qui a vraisemblablement bouché la cheminée de la chambre à coucher de l’écrivain dans la nuit du 28 au 29 septembre 1902, provoquant ainsi sa mort. Entrepreneur de fumisterie dans le 4e arrondissement de Paris, Buronfosse était membre de la Ligue des Patriotes (et même l’un de ses "commissaires", c’est-à-dire l’un des responsables de son service d’ordre).

À un siècle de distance, il n’est pas possible d’avoir une certitude absolue sur la réalité de l’acte que Buronfosse a pu commettre. Mais il est fort probable que cet esprit exalté, ce nationaliste farouche, ait voulu enfumer dans sa tanière Zola le « cochon », donner une "leçon" à Zola le pornographe, qui, dans son esprit, avait gravement porté atteinte à l’honneur de l’armée en écrivant « J’accuse », en 1898…

Relevé d’une main courante aux archives de la Préfecture de police :

La première constatation après une description de l’état de la chambre et la mention de la mort du chien des époux Zola qui avait passé la nuit dans la même chambre. Sur la table de nuit, une bouteille pharmaceutique d’un cinquième de litre remplie à moitié d’un liquide incolore étiqueté « Eau chloroformée » provenant de la pharmacie du 81 boulevard de Clichy [1].

Le rapport de police conclut à une mort accidentelle. Ce sont les domestiques des époux Zola, inquiets de ne pas les voir sortir de leur chambre à coucher, qui ont frappé et appelé à la porte de cette chambre. Ne recevant pas de réponse, ils ont appelé un nommé Lefèvre et l’ouvrier Beaudart, qui, n’ayant pas plus de réponse à leurs cris, ont enfoncé la porte à coups d’épaule. Cette porte était fermée à clé avec une targette (porte à 2 ventaux). Le corps de l’écrivain en chemise, gisait aux pieds du lit. Alexandrine était couchée sur le lit sans connaissance, et seule a pu être ramenée à la vie.

Les docteurs Bermann , 2 rue Nouvelle ( ? illisible), Main, 19 rue Chaptal, Rosemblite, 14 rue de Milan et Lenormand, 43 rue de La Rochefoucauld, appelés, n’ont pu que constater le décès.

Le chien qui avait passé la nuit dans la chambre a subi le même sort.

Le commissaire enquêteur Geoffroy a constaté que dans la cheminée des restes de « boulets Bernot » étaient encore chauds, et qu’une grille d’évacuation obstruée par la suie, laissait passer un gaz de combustion inodore…

L’embaumement du corps par Jumelin préparateur en pharmacie, 9 rue de l’Ecole de Médecine, commencée à 4 heures du soir, terminée à 8 heures le 30 septembre.

L’enquête continue !

A lire également :

Alain Pagès, Owen Morgan, : Guide Emile Zola Paris Ellipses 2002, et Émile Zola, un intellectuel dans l’affaire Dreyfus, Paris Séguier 1991.

Colette Becker, la liste de ses travaux est impressionnante, signalons : avec Gina Gourdin-Servenière et Véronique Lavielle : Dictionnaire d’Emile Zola, Paris Robert Laffont 1993.

Évelyne Bloch-Dano, Madame Zola, Paris Grasset 1997. Agrégée de lettres, journaliste écrivain, auteur de nombreuses biographies et d’articles sur les Maisons d’Ecrivains.

Philippe Hamon : Le système des personnages dans les « Rougon-Macquart, Genève Droz 1983. Directeur de l’ITEM Zola. Cette page ne suffirait pas à établir ses oeuvres et la direction de travaux qu’il a dirigé.

Archives de la préfecture de police : André Lecudennec.

Et, bien sûr, Henri Mitterand, oeuvres, 3 tomes Paris Gallimard 1995

http://www.fabula.org/actualites/ils-ont-tue-zola_10508.php

Remerciements particuliers à Nadia Prete.

Mise à jour le 7 novembre 2012

01:02 | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg