« lun. 21 mars - dim. 27 mars | Page d'accueil

| lun. 04 avril - dim. 10 avril »

03/04/2011

Le Japonisme en France au XIXe siècle.

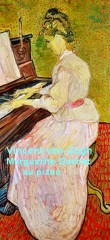

Par Bernard Vassor

"On voit plus avec des yeux japonais,

on ressent la couleur autrement"

Vincent van Gogh.

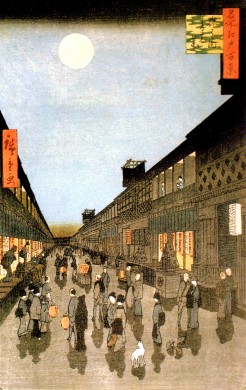

Ukiyo-é, Hiroshige : cortège se rendant dans "le quartier réservé" de Yoshiwara, le premier jour de la floraison des cerisiers (vers 1850)

Documentaire de la télévision NHK, dans lequel est parfaitement expliquée la technique de l'estampe japonaise à travers l'exemple de la toile de Gauguin "D'ou venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous ?" Le père Tanguy y est particulièrement à l'honneur.

La xylographie polychrome japonaise a précédé de plus d'un demi-siècle les premières techniques occidentales de reproductions d'estampes en couleurs.

Kitagawa Utamaro (1754-1806)

La technique était la suivante : en partant d'un papier fait d'écorces de murier très fin, qui était huilé pour lui doner de la transparence, le dessin d'un artiste était placé au recto, sur une planche de merisier. Un graveur spécialisé (horishi), à l'aide d'une gouge, en creuse les contours, puis un autre en élimine le bois inutile pour faire apparaître les filets en relief. L'artiste à l'aide de ces épreuves en fait un modèle pour chacune des planches qui vont servir successivement pour la réalisation de l'estampe. Chaque planche est marquée d'un repère, pour que à chaque "passage" des imprimeurs, troisième ou quatrième intervenant (surishi) les contours coïncident parfaitement.

A la fin du XVIIIe siècle, les estampes devaient avoir reçu le cachet de la censure impériale.

Certains Ukiyo-é de luxe avaient parfois plus de sept bois d'impression !

BLOC NOTE :

Dans le désordre : les premiers amateurs en France

Charles Baudelaire, Philippe Burty (qui a inventé le mot japonisme) Les Goncourt, qui prétendent avoir été les premiers collectionneurs.

Le magasin Bing rue Martel puis 19 rue Chauchat, Hayashi Tadamassa rue de la Victoire, la famille Sichel rue Pigalle. Madame Langweil 28 place Saint Georges. Champfleury, de toutes les coteries.

http://autourduperetanguy.blogspirit.com/archive/2008/04/...

Hayashi Tadamasa, l'importateur de la rue de la Victoire, conseiller d'Edmond de Goncourt.

magasin : des boutiques de produits extrême-orientaux existaient à Paris en 1855, particulièrement La Porte Chinoise, fondée sous la Restauration ; mais on n'y voit apparaître des produits japonais qu'à partir de 1860. Ce n'est pas la Porte Chinoise, mais la boutique de curiosités de M. et Mme Desoye que Champfleury évoque ici, boutique qui fut bien le lieu de réunion de la coterie dont il faisait partie. Les plus fanatiques connaissaient d'autres adresses, particulièrement celle de la Porte Chinoise, située 33 rue Vivienne (ou 53, une estampe de la collection van Gogh porte un cachet avec cette adresse). Le 8 juin 1861, le Journal des Goncourt contient cette indication : "J'ai acheté l'autre jour à la Porte Chinoise des dessins japonais, imprimés sur du papier qui ressemble à une étoffe, qui a le moelleux et l'élastique d'une laine. Je n'ai rien vu de si prestigieux, de si fantastique, de si admirable et poétique comme art..."

http://autourduperetanguy.blogspirit.com/archive/2009/06/...

LA MODE DES JAPONIAISERIES

C.-Y La Vie Parisienne, 21 novembre 1868

La dernière [originalité] qui doit être signalée est l'ouverture de l'atelier japonais d'un jeune peintre assez richement doté par la fortune pour s'offrir un petit hôtel dans les Champs-Elysées. Il faut dire un mot d'abord de l'intervention japonaise en art et comment ces produits d'une civilisation singulière pénétrèrent dans Paris.

Tout le monde ne peut connaître l'influence de Madame D... dite la Japonaise.

Il y a une dizaine d'années fut ouverte dans les environs des Tuileries* une petite boutique mais voyante pour les colorations bizarres de l'étalage.

Un poète qui par-dessus tout, avait l'amour des vives colorations, s'arrêta longuement devant la montre, jeta un coup d'oeil curieux dans la boutique, y remarqua une beauté que la solitude ne paraissait pas distraire énormément. Ce poète bizarre, l'homme du monde, avait l'art de se créer tout d'abord des sympathies dans les endroits où il posait le pied. Il entra, feuilleta les albums japonais, s'assit, entama une conversation avec la marchande ennuyée, s'éventa avec les éventails, fuma une cigarette d'horrible tabac japonais, et s'en revint en chantant le Japon sur tous les tons.

Ce poète capricieux inventa chaque année quelques bizarrerie pour s'en amuser pendant quelques mois ; mais alors son enthousiasme prenait le caractère d'une obsession, et tout le temps que durait sa manie, il l'imposait à ses amis. Il devint ainsi la trompette de la marchande d'objets japonais ; ce fut tant que l'ennui de la dame disparut, les amis du poète ne quittant plus la petite boutique et sortant rarement de l'endroit sans en emporter quelque curiosité.

Les après-midi s'écoulèrent en dissertations sur l'art japonais, auxquelles se mêlèrent quelques compliments pour la dame. Parmi les initiés un jeune peintre américain se faisait surtout remarquer pour ses dépenses ; il n'était pas de jour qu'il ne s'offrit quelque laque, quelque bronze, quelque riche robe japonaise.

L'Américain avait son atelier à Londres, on le voyait chez "la japonaise" aussi souvent que s'il eût demeuré à Neuilly ; meubles et cabinets, il les expédiait en Angleterre avec la même facilité que s'il les eût confiés aux crochets d'un commissionnaire du coin de la rue.

Les prêches du poète, les achats du peintre furent résumés en des peintures franco-américaines si bizarres qu'elles troublèrent les yeux des gens assez naïfs pour rechercher les fonctions de jurés aux expositions de peinture : comme ces colorations étaient distinguées et nouvelles, on leur ferma les portes au nez. Peut-être quelques-uns les ont-ils remarquées dans les salles des Refusés. Le résultat fut celui-ci : le Japon contesté fit école.

De même qu'il y a eu en 1820 des avalanches de pifferaro en peinture, des déluges de Grecs et de Turcs en 1828, des Bretons en assez grande quantité vers 1840 pour peupler la Bretagne, des joueurs d'échecs si nombreux, de 1840 à 1850, qu'ils pouvaient lutter avec les bataillons de zouaves qui firent irruption aux Salons de la même époque ; aujourd'hui nous sommes menacés d'une invasion japonaise en peinture.

L'imitation est un fauteuil commode.

L'atelier japonais des Champs-Élysées, que les princes et princesses visitent à l'heure actuelle est "un signe du temps" dirait Prudhomme.

Toutes sortes de jeunes dames seront attifées de robes japonaises, comme cela s'est déjà vu à la montre de l'honnête maison Giroux, qui ne croyait pas faire naître un scandale sur le boulevard par cette exhibition.

Déjà même de prétendus peintres de la vie élégante nous fatiguent de leurs cabinets japonais, de leurs fleurs japonaises de leurs laques et de leurs bronzes japonais qui prennent la place principale sur la toile et jouent un rôle bien autrement considérable que les personnages.

En avons-nous déjà assez vu de ces soubrettes élégantes qui, cachant un billet dans la main, se préparent à entrer dans la pièce voisine où de nombreuses précautions doivent être prises pour la remise du billet doux... Ce petit drame amoureux m'intéresse. Il y a sans doute un jaloux dans la chambre à côté. Le jaloux est une mandragore japonaise en bronze qui fait vis-à-vis à des fleurs japonaises. Il paraît que la mandragore ne doit point avoir connaissance du billet.

Les amateurs trouvent ce drame ravissant, et l'achètent quelques billets de mille au peintre de la vie élégante.

La vente est connue dans Paris. Cinquante peintres suivront les traces de l'heureux initiateur qui a eu l'idée d'employer des objets du Japon, comme dans les théâtres de province un dialogue vif et animé remplace la musique.

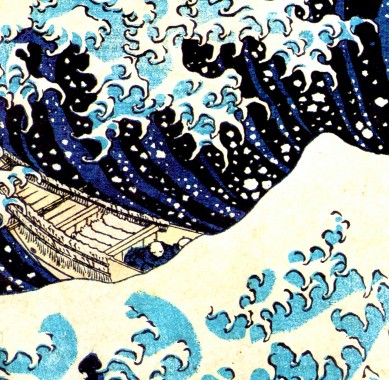

Hokusaï : La Vague (détail)

« Japoniaiseries »

LA DÉCOUVERTE D'HOKOUSAI

paru dans Le Musée secret de la caricature, Paris, 1888, pp.187-201

... Il était réservé au Paris d'il y a vingt-cinq ans de se prononcer sur l'oeuvre d'un mettre capricieux [...] que les artistes adoptèrent pour ainsi dire. Vers 1855, quelques peintres et poètes, toujours en quête de nouveautés, firent la fortune d'un magasin aussi bien fourni en étoffes et en bronzes japonais qu'en albums et en feuilles volantes aux colorations pleines de saveur. Il existera toujours dans le monde parisien un petit groupe de chercheurs d'imprévu, doués d'une vue qui pénètre plus loin que la vue de la foule... De ce petit groupe s'échappa le rayonnement d'Hokou-Saï, un véritable artiste ; d'autres, plus réservés, sourirent un peu en voyant l'admiration pour des cahiers de croquis auxquels, disaient-ils, à Tokio on n'attachait peut-être qu'une médiocre valeur... La série des divers albums d'Hokou-Saï dont personne alors ne pouvait traduire les titres non plus que les courtes et rares légendes, fut à cette époque étudiée par un esprit curieux des secrets de tous les arts, mon ami Frédéric Villot, qui dépensait sa fortune en études de toute nature, et jeune encore je fus initié à la campagne qui se préparait par la communication de romans japonais qu'un dilettante faisait traduire pour sa propre jouissance.

Ce sont ces coteries du Paris intellectuel qu'il faut connaître pour se tenir au courant des recherches ; là je puisai les premiers renseignements qui, répondant bien à mes goûts, me permirent de donner dès 1869, sur l'oeuvre d'Hokou-Saï, quelques notes dont on me permettra de transcrire un extrait, car, quoique datés de près de vingt ans, mes sentiments ne se sont guère modifiés depuis lors.

« La plupart des vignettes japonaises reproduites dans ce volume, disais-je, sont tirées des cahiers de croquis d'un dessinateur merveilleux qui mourut, il y a environ cinquante ans, au Japon, laissant une grande quantité d'albums dont la principale série composée de quatorze cahiers, excita lors de son introduction à Paris, une noble émulation parmi les artistes. « Ce peintre appelé Fo-Kou-Saï, et qui est plus populaire sous le nom de Hokou-Saï, a plus fait pour nous rendre facile la connaissance du Japon que les voyageurs et les professeurs de japonais qui ne savent par le japonais [... ]

L'époque actuelle compte un certain nombre de très brillants écrivains qui veulent être admirés pour le précieux de leurs écrits. Ils se proclament volontiers des initiateurs en toutes choses et font savoir au public qu'ils ont découvert le Japon ; oui, eux tout seuls vraiment, à les en croire, ont enfoncé les portes de cet empire fermé jusque-là. J'ai montré qu'à M. Frédéric Villot et à quelques-uns de ses amis était due la popularité des peintres japonais. Depuis, il ne me coûte en rien de le reconnaître, on est entré plus avant dans l'ordre des connaissances japonaises et, pour ce qui touche plus particulièrement Hokou-Saï, on le doit en partie à M. Th. Duret, compagnon de voyage de M. Cernuschi [... ]

À quoi bon aller au japon pour en rapporter des déconvenues d'idéal, comme il arrive souvent aux gens de trop d'imagination ? Ces croquis précis passent de l'hiver à l'été, des grands tapis de verdure aux neiges épaisses ; ils transportent le curieux au pied des plus hautes montagnes dans les ports de mer, au bord des flots agités, sous des nuages menaçants qui font trembler pour le retour des barques de pêcheurs à l'horizon. Les croyances religieuses, les superstitions du peuple japonais, y sont figurées par d'imprévues représentations de divinités bouddhiques singulières ; plus fantastiques encore, ces guerriers, ces monstres légendaires, ces princesses persécutées qui semblent appartenir au domaine de noirs mélodrames [... ]

Veut-on voir le peuple de la ville à ses plaisirs, les populations rurales à leurs travaux ? C'est dans les croquis du peintre qu'on les surprend dans la variété de leur condition [...] Hokousai mourut à Tokio en 1849, âgé de quatre-vingt-neuf ans.

Il avait été dans le long parcours de sa vie le contemporain de Goya, de Rowlandson, de Daumier. Ces trois noms coulent de ma plume, amenés par de secrètes analogies avec les puissants satiriques que le Japonais ne connut certainement pas. Mais de certains courants existent dans une même époque qui relient les nations et les hommes. Le Japon n'est pas entré tout à coup au demi-siècle dans les voies de la civilisation européenne sans avoir écouté antérieurement de multiples appels de lumières et de progrès.

................

LA MODE DES JAPONIAISERIES

signé C.-Y. et paru dans La Vie parisienne, 21 nov. 1868, pp.862-863

La dernière [originalité] qui doit être signalée est l'ouverture de l'atelier japonais d'un jeune peintre assez richement doté par la fortune pour s'offrir un petit hôtel dans les Champs-Elysées.

Il faut dire un mot d'abord de l'intervention japonaise en art et comment ces produits d'une civilisation singulière pénétrèrent dans Paris.

Tout le monde ne peut connaître l'influence de Madame D... dite la Japonaise.

Il y a une dizaine d'années fut ouverte dans les environs des Tuileries une petite boutique mais voyante pour les colorations bizarres de l'étalage.

Un poète qui par-dessus tout, avait l'amour des vives colorations, s'arrêta longuement devant la montre, jeta un coup d'oeil curieux dans la boutique, y remarqua une beauté que la solitude ne paraissait pas distraire énormément. Ce poète bizarre, l'homme du monde, avait l'art de se créer tout d'abord des sympathies dans les endroits où il posait le pied. Il entra, feuilleta les albums japonais, s'assit, entama une conversation avec la marchande ennuyée, s'éventa avec les éventails, fuma une cigarette d'horrible tabac japonais, et s'en revint en chantant le Japon sur tous les tons.

Ce poète capricieux inventa chaque année quelques bizarrerie pour s'en amuser pendant quelques mois ; mais alors son enthousiasme prenait le caractère d'une obsession, et tout le temps que durait sa manie, il l'imposait à ses amis. Il devint ainsi la trompette de la marchande d'objets japonais ; ce fut tant que l'ennui de la dame disparut, les amis du poète ne quittant plus la petite boutique et sortant rarement de l'endroit sans en emporter quelque curiosité.

Les après-midi s'écoulèrent en dissertations sur l'art japonais, auxquelles se mêlèrent quelques compliments pour la dame. Parmi les initiés un jeune peintre américainse faisait surtout remarquer pour ses dépenses ; il n'était pas de jour qu'il ne s'offrit quelque laque, quelque bronze, quelque riche robe japonaise.

L'Américain avait son atelier à Londres, on le voyait chez "la japonaise" aussi souvent que s'il eût demeuré à Neuilly ; meubles et cabinets, il les expédiait en Angleterre avec la même facilité que s'il les eût confiés aux crochets d'un commissionnaire du coin de la rue.

Les prêches du poète, les achats du peintre furent résumés en des peintures franco-américaines si bizarres qu'elles troublèrent les yeux des gens assez naïfs pour rechercher les fonctions de jurés aux expositions de peinture : comme ces colorations étaient distinguées et nouvelles, on leur ferma les portes au nez. Peut-être quelques-uns les ont-ils remarquées dans les salles des Refusés. Le résultat fut celui-ci : le Japon contesté fit école.

De même qu'il y a eu en 1820 des avalanches de pifferaro en peinture, des déluges de Grecs et de Turcs en 1828, des Bretons en assez grande quantité vers 1840 pour peupler la Bretagne, des joueurs d'échecs si nombreux, de 1840 à 1850, qu'ils pouvaient lutter avec les bataillons de zouaves qui firent irruption aux Salons de la même époque ; aujourd'hui nous sommes menacés d'une invasion japonaise en peinture.

L'imitation est un fauteuil commode.

L'atelier japonais des Champs-Élysées, que les princes et princesses visitent à l'heure actuelle est "un signe du temps" dirait Prudhomme.

Toutes sortes de jeunes dames seront attifées de robes japonaises, comme cela s'est déjà vu à la montre de l'honnête maison Giroux, qui ne croyait pas faire naître un scandale sur le boulevard par cette exhibition.

Déjà même de prétendus peintres de la vie élégante nous fatiguent de leurs cabinets japonais, de leurs fleurs japonaises de leurs laques et de leurs bronzes japonais qui prennent la place principale sur la toile et jouent un rôle bien autrement considérable que les personnages.

En avons-nous déjà assez vu de ces soubrettes élégantes qui, cachant un billet dans la main, se préparent à entrer dans la pièce voisine où de nombreuses précautions doivent être prises pour la remise du billet doux... Ce petit drame amoureux m'intéresse. Il y a sans doute un jaloux dans la chambre à côté. Le jaloux est une mandragore japonaise en bronze qui fait vis-à-vis à des fleurs japonaises. Il paraît que la mandragore ne doit point avoir connaissance du billet.

Les amateurs trouvent ce drame ravissant, et l'achètent quelques billets de mille au peintre de la vie élégante.

La vente est connue dans Paris. Cinquante peintres suivront les traces de l'heureux initiateur qui a eu l'idée d'employer des objets du Japon, comme dans les théâtres de province un dialogue vif et animé remplace la musique.

...................

Hiroshige, sortie du théâtre avec ombres....

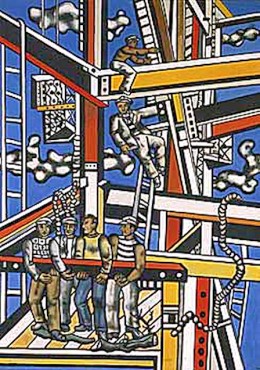

Utagawa Toyokuni(1769-1825), les bâtisseurs.

Fernand Léger (1881-1955)

* Rue de Rivoli.

mise à jour le 3/04/2011

12:15 | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg

02/04/2011

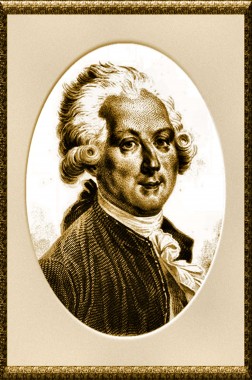

Louis-Sébastien Mercier

Par Bernard Vassor

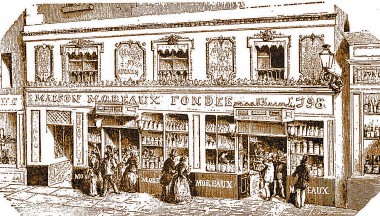

Cette maison située place de l'Ecole (disparue) fut fondée en 1598, si l'on en croit l'inscription figurant au fronton.

11:26 | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg

31/03/2011

Naissance cité Pigalle de Vincent van Gogh....

Par Bernard Vassor

Le 1 février à dix heures trente, un enfant de sexe masculin est déclaré à la mairie du IX° arrondissement : Vincent Willem sont les deux prénoms que ses parents Théo et Johanna van Gogh ont donnés à l’enfant né le 31 janvier 1890 à trois heures du matin. Les témoins étaient Dries Bonger, le frère de Johanna van Gogh, et Aimé Fouache, un ami de Théo qui était négociant.

Une lettre parvient à un autre Vincent Willem van Gogh qui relève d’une crise d’épilepsie, lui apprenant la naissance de son neveu. Vincent est bouleversé et contrarié, il ne veut pas d’un autre homonyme, il se souvient de son frère aîné, mort né un an jour pour jour avant sa naissance qui portait aussi les mêmes prénoms que lui….

Il insiste auprès de son frère : « Maintenant pour le petit, pourquoi donc ne l’appelez-vous pas Théo* en mémoire de notre père ? A moi, certes cela me ferait tant de plaisir. »

La lettre arriva trop tard, les prénoms avaient déjà été déposés à l’état civil..

La nuit précédent la naissance de son fils, « Jo » se croyant à l’agonie, avait dans une lettre ouvert son cœur à ce beau-frère qu’elle admirait, mais qu’elle n’avait jamais vu :

« Mais jusqu’à présent tout allait bien, je tiendrai courage. Ce soir comme tous les soirs qui viennent de passer, je me demande si réellement j’ai pu faire quelque chose pour rendre Théo heureux dans son mariage. Il me l’a rendu lui. Il a été si bon pour moi, si bon si cela ne finit pas bien, si je dois le quitter (mourir) dis-lui, car il n’y a personne au monde qu’il aime tant (…)mais je ne peux pas le lui dire maintenant, car la moitié de ma compagnie est allée dormir »

Une des sœurs de Théo et Vincent, Wileminel, et leur mère étaient venues d’Amsterdam pour assister à la naissance d’un autre Vincent. Un médecin, peut-être le docteur Rivet demeurant au 6 rue de la Victoire est venu pour accoucher Johanna. Lorsque le médecin est parti, déclarant l’enfant en bonne santé, la famille se réunit pour lire le premier article sur la peinture de Vincent par Albert Georges Aurier (un critique d’art) dans le Mercure de France.

Comme un bonheur n’arrive jamais seul, Théo avait vendu une toile de Vincent : « La Vigne rouge » officiellement, même si l’on peut en douter, la seule du vivant de l’artiste !

Le 17 mai 1790, Vincent revient à Paris par la gare de Lyon. Son frère l’attend avec un fiacre pour le conduire chez lui cité Pigalle.

Jo, attend à la fenêtre du troisième étage l’arrivé de l’enfant prodigue. Elle est surprise quand elle voit descendre de la voiture les deux hommes, l’un robuste, le teint halé par le soleil du midi, l’autre, son mari, chétif, voûté par la fatigue et la maladie qui va l’emporter bientôt. Vincent resta trois jours cité  Pigalle, avant de se rendre à Auvers-sur-Oise. Le 5 juillet 1790, Théo, qui ne peut pas se déplacer, invite Vincent

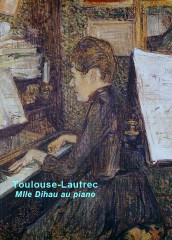

Pigalle, avant de se rendre à Auvers-sur-Oise. Le 5 juillet 1790, Théo, qui ne peut pas se déplacer, invite Vincent  pour faire un séjour à Paris. Il lui soumet l’emploi du temps suivant : Aller chez le père Tanguy pour rencontrer un peintre Walpone Book qui désire regarder ses tableaux, se rendre chez un brocanteur pour admirer un bouddha japonais, et bien sûr prendre un repas cité Pigalle, préparé amoureusement par Johanna . Le dimanche 6 juillet Vincent arrive gare Saint-Lazare par le premier train du matin. Il va comme prévu avec Théo dans la boutique du 14 rue Clauzel. Vincent, dans une lettre à Théo, avait protesté quelques mois plus tôt sur l’endroit où étaient entreposées ses toiles, qu’il appelait « Le trou à punaises ». (que je suis le seul à connaître) De là ils vont chez le brocanteur, (vraisemblablement Philippe Sichel 18 rue Pigalle) et se rendent ensuite dans l’atelier de Toulouse-Lautrec 27 rue Caulaincourt, il voient le tableau « Mlle Dihau au piano » Toulouse-Lautrec les accompagne ensuite au repas cité Pigalle.

pour faire un séjour à Paris. Il lui soumet l’emploi du temps suivant : Aller chez le père Tanguy pour rencontrer un peintre Walpone Book qui désire regarder ses tableaux, se rendre chez un brocanteur pour admirer un bouddha japonais, et bien sûr prendre un repas cité Pigalle, préparé amoureusement par Johanna . Le dimanche 6 juillet Vincent arrive gare Saint-Lazare par le premier train du matin. Il va comme prévu avec Théo dans la boutique du 14 rue Clauzel. Vincent, dans une lettre à Théo, avait protesté quelques mois plus tôt sur l’endroit où étaient entreposées ses toiles, qu’il appelait « Le trou à punaises ». (que je suis le seul à connaître) De là ils vont chez le brocanteur, (vraisemblablement Philippe Sichel 18 rue Pigalle) et se rendent ensuite dans l’atelier de Toulouse-Lautrec 27 rue Caulaincourt, il voient le tableau « Mlle Dihau au piano » Toulouse-Lautrec les accompagne ensuite au repas cité Pigalle.

Albert Aurier est également présent. Ensuite, on ne sait pas quelle mouche a piquée Vincent, il décida de repartir aussitôt pour Auvers, sans même attendre Armand Guillaumin qui devait arriver pour le dîner.

Vincent ne revint jamais d’Auvers-sur -Oise,

Vous connaissez la suite….

*Diminutif de Théodorus

Mise à jour le 30 mars 2011

16:29 | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg

30/03/2011

Presentation du livre Voyage au Pérou et en Bolivie (1875-1877) de Charles Wiener avec la participation de Pascal Riviale

la próxima actividad de la Asociación Lupuna

Presentación del libro

Voyage au Pérou et en Bolivie (1875-1877)

de Charles Wiener

con la participación de Pascal Riviale

Miércoles 6 de abril, 18h30

Maison de l’Amérique Latine,

217 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris

www.associationlupuna.blogspot.com

Le Service Culturel de l’Ambassade du Pérou en France vous informe de

la prochaine activité de l’ Association Lupuna

Presentation du livre

Voyage au Pérou et en Bolivie (1875-1877)

de Charles Wiener

avec la participation de Pascal Riviale

Mercredi 6 avril, 18h30

Maison de l’Amérique Latine,

217 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris

www.associationlupuna.blogspot.com

..................................

Pascal Riviale (ancien pensionnaire IFEA à Lima et historien aux Archives Nationales de France) présentera le livre « Voyage au Pérou et en Bolivie » de Wiener qu'il a réédité en francais chez ''Ginkgo éditeur'' après de longs efforts.

Alain Gioda

16:48 | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg