« lun. 15 déc. - dim. 21 déc. | Page d'accueil

| lun. 05 janv. - dim. 11 janv. »

28/12/2014

Le cénacle de Guillaume Guillon-Léthière : "La Childebert", à Saint-Germain-des-Prés.

Par Bernard Vassor.

Il n'y a plus d'avant, à Saint-Germain-des-Prés.

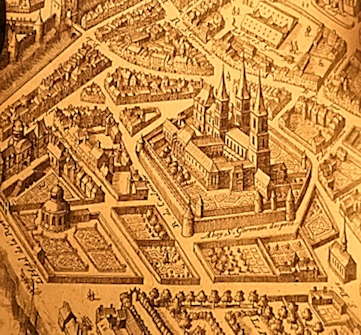

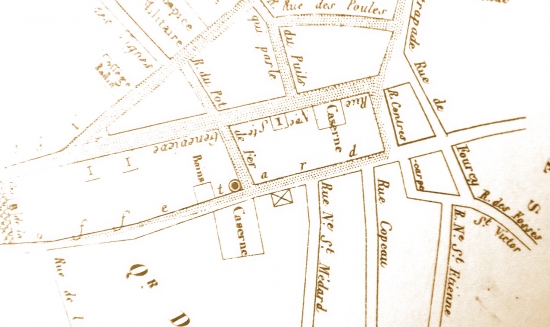

Sur ce plan du quartier de la Monnaye en 1834, la petite rue Childebert borde la place Saint-Germain-des-Prés. De l'autre côté de l'église se trouve la rue de l'Abbaye (où était domiciliée Marie Mélanie d'Hervilly en 1820-1822). Dans l'annuaire de 1825, nous apprenons qu'elle a déménagé au 3 rue Mazarine, Léthière quand à lui habite au 5 de la même rue à cette date. Dans le Bottin de 1820, Guillaume Léthière directeur de l'Académie de Rome est domicilié au 23 Quai Conti. En 1823 et 1825 nous le trouvons an numéro 3 de la rue Mazarine (Mélanie d'Hervilly au 5 de la même rue) Nous trouvons dans les annuaires du commerce au 9 rue Childebert un certain Hubert peintre de genre. Batagliny fils, peintre 5 rue Childebert. Bosio peintre d'Histoire naturelle rue Childebert. (Paul) Delaroche aîné domicilié 9 rue Childebert. Jean-Frédéric Schall 9 rue Childebert. Alexandre Privat d'Anglemont (encore lui !) nous dresse une image de la Childebert, de ses habitants et des artistes qui l'ont occupée et fréquentée dans un récit savoureux fourmillant d'anecdotes. Parmi les célébrités ayant occupé l'endroit, donnons une mention spéciale au peintre Bouginier, (Henri-Marcelin-Auguste Bougenier de son véritable patronyme) celui-ci-ci affublé d'un très long nez fut la risée du quartier latin. Les murs de la capitale, puis de la France se couvrirent d'une énigmatique inscription : "Crédeville voleur" Une chanson lui fut dédiée et Gerard de Nerval affirmait avoir vu son portrait aux pieds des pyramides d'Egypte ! « ce nez immense et ces deux lèvres qui attendent un front et un menton pour former un visage complet ». tel était la légende qui accompagnait un portrait crayonné au charbon du nez de Bouginier. Le peintre Léopold Boilly élève de Gros et ami de Léthière y occupa un atelier. Paul Delaroche, Géricault, Tony Johanot les frères xxx que l'on soupçonne devoir être les auteur des illustrations de Gamiani (Achile et Eugène Devéria), Ary Scheffer, élève de l'un des Quatre G et Théodore Rousseau s'y partagèrent un atelier, l'un disciple de Gros et l'autre de Léthière. Il est difficile d'imaginer les controverses qui opposèrent les différents protagoniste,e de répertorier le nombre de jeunes gens devenus célèbres qui les ont habitées successivement.

Il est certain que ce n'était pas un, mais des cénacles, qui avaient investis les lieux. Le plus important certains étant même des partisans de David, c'est dire... !

La rue Childebert, se trouvait dans le dixième arrondissement, quartier de la Monnaie Sa longueur était de 79 mètres pour une largeur de 30 pieds, soit 9,74 mètres. Ouverte en 1715 sur l'enclos de l'abbaye par décision du cardinal de Bissy alors abbé de Saint-Germain-ds-Prés Une décision ministérielle de 1817, puis une ordonnance royale de 1844 ont maintenu la largeur primitive de la rue.

...............

A la suite du "Décret des biens du clergé mis à la disposition de la Nation" pris le 2 novembre 1789*, une dame Legendre avait acheté pour une liasse d'assignats d'un montant dérisoire, une immense bâtisse sise rue Childebert n° 9, construite sur une partie des jardins de l'abbaye, à l'angle de la place Saint-Germain-des-Prés. La propriétaire n'effectua aucune réparation et laissa tout aller de mal en pis, estimant que c'était toujours assez bon pour des locataires qui avaient tant de difficultés à payer.C'était une grande et puissante bicoque, un vaste capharnaüm divisé en chambres de garçons depuis le premier étage jusqu'aux combles. Ces chambres avaient été converties en ateliers par de jeunes artistes. Parmi eux, il est difficile de dénombrer ces groupes d'artistes et d'étudiants (l'école des Beaux-Arts était à deux pas) certains étaient sous la protection du peintre Guillon-Léthière dont nous reparlerons dans un prochain article.

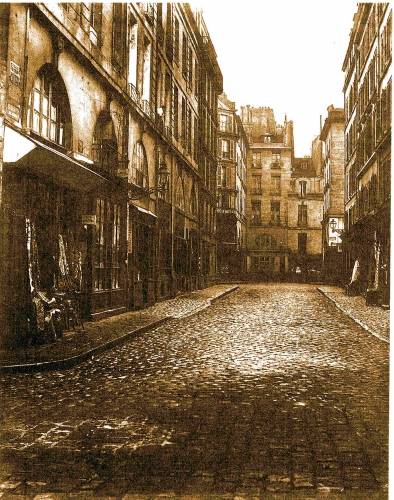

La rue Childebert (photo Marville)

Aujourd’hui disparue avec d'autres du quartier lors du percement du boulevard Saint-Germain. La rue Childebert commençait rue D'Erfurth et finissait rue Sainte-Marthe 5gOZLIN°. Les numéros étaient rouges, les derniers impairs étaient 13, le dernier pair 10. La Childebert était au numéro 9.

A gauche, rue des ciseaux, sur la droite, passage Saint-Benoit.

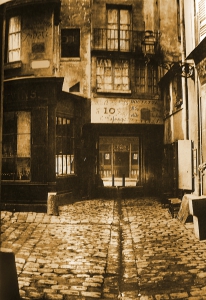

Fontaine d'Erfurth qui alimentait en eau la Childebert, déplacée pendant le percement du boulevard Saint-Germain dans le square de l'abbaye Saint-Germain. les eaux venaient de la pompe à feu du Gros-Caillou.

La place Saint-Germain-des-Prés, l'église à droite et au premier plan le bâtiment faisant l'angle pourrait bien être à l'emplacement de celui qui avait supplanté la Childebert avant d'être démoli à son tour pour le percement du boulevard Saint-Germain.

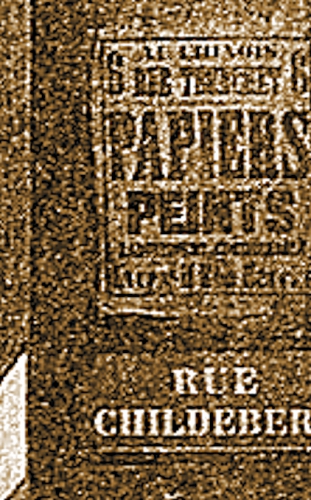

Détail, la plaque portant le nom de la rue correspond aux premières normes de tôles peintes à l'huile en 2 couches, rectangulaires, avec deux oreilles pour la fixation. Cette rue fut ouverte en 1715 face à l'église Saint-Germain qui porta le nom de Childébert 1er roi de Paris d'Orléans et de Bourgogne, mort en 558 et inhumé (avec sa femme Ultrogothe) dans l'église Saint-Vincent (aujourd'hui Saint-Germain-des-Prés) qu'il avait fondée.

En 1851, un arrêté préfectoral va décider de rayer, de la carte la maison du numéro 9 de la rue Childebert. Cette vaste maison ( cinq étages et demi, huit croisées de façade sans compter un belvédère ) d'apparence monumentale débouchant sur la place de l'église Saint-Germain-des-Prés. Son orientation au nord la destinait particulièrement à ne loger que des ateliers d'artistes. Sur les quarante quatre fenêtres de la façade, une sur deux était camouflée par des lambeaux de toiles vertes. Les embrasures extérieures étaient rafistolées par des détritus de palettes de bois qui avec le temps faisaient des croûtes noprâtres. Aujourd'hui nous dirions que c'est un squat d'artistes ! les bourgeois qui osaient s'y aventurer risquaient de rencontrer dans les escaliers quelques naïades à demi- ou totalement nues, se promenant d'ateliers en ateliers. De temps en temps, les voisins étaient réveillés par des chants et toutes sortes de braillements et de cris stridents les jours de fêtes qui ne correspondaient pas forcement au calendrier de l'église. Les voisins se disaient : Allons, nous ne dormirons pas cette nuit, il y a fête à la Childebert.. Le sculpteur Clodion, Cochereau, un renégat de l'école de Dadid et Gillot Saint-Evre, faisaient partie d'un autre cénacle avec Debucourt qui perfectionna la lithographie couleur. Au moyen-âge, les habitants auraient été brûlés vifs pour moins que cela. D'autres mouvements de l"époque romantique avaient formé Les Jeunes France, puis les Bousingots et enfin les Badouillards. Chacun de ces mouvements étant l'opposé de celui qui l'avait précédé. Le premier cénacle, avant le coup d'Etat, fut celui du peintre Martin Drolling, dans sa vingtième année, un authentique élève de Jacques-Louis David.

La Childebert fut donc démolie 1851) et remplacée par un immeuble convenable qui allait pourtant tomber sous la pioche des vandales haussmanniens pour le percement et le prolongement du boulevard Saint-Germain. Disparurent aussi la rue Childebert, la rue Sainte-Marguerite, une partie de la rue Gozlin, la rue Taranne, la rue Sainte-Marthe et bien d'autres encore par décisions d'une délibération du conseil municipal du 15 juin 1866. Les numéros impair de la rue Taranne forment maintenant l'alignement du boulevard Saint Germain.

Guillaume Léthière par l'auteur des grimaces ( Louis Léopold Bouilly)

Le modèle de ce fragment de tableau de Guillaume Guillon Léthière qui se trouve à l'Assemblée nationale n'est autre que le général Dumas, le père de notre Alexandre préféré. image communiquée par Chantal Chemla.

*A SUIVRE : Guillaume Guillon Léthiere l'injustement oublié de l'Histoire de l'art.

A consulter, l'excellente anthologie réalisée et annotée par mes amis Jean-Didier Wagneur et Françoise Cestor : http://autourduperetanguy.blogspirit.com/archive/2013/02/12/les-bohemes-1840-1870-anth...

*Les biens du clergé devenus biens nationaux seront en partie mis en vente pour renflouer les caisses de l'État.

18:41 | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg

27/12/2014

"La Tour de Nesle" : un jeu de rôle particulièrement crapuleux

Par Bernard Vassor

Photographie Atget : rue Mouffetard, cabaret démoli vers 1900

C'est dans le faubourg Saint-Marcel plus précisément dans le sinistre cabaret Le Vieux Chêne* de la rue Mouffetard près de la caserne de la Garde républicaine, que se produisit un des plus ignobles faits-divers qui éclata en 1844. Deux autres cabarets dont l'un se trouvait au numéro 76 face au Vieux chêne et l"autre 66 rue de L'ourcine qui furent aussi le lieu de rencontre de ce cénacle particulier.

Photo Atget 1900

Un sergent de ville en costume de bourgeois, chargé pour des raisons fiscales** et politiques de la surveillance des cabarets fut intrigué par le comportement de certains jeunes garçons qui avaient le visage enduit de suie vêtus de longs manteaux noirs, chapeaux hauts de forme de même couleur, bref, des gothiques avant l'heure. Ces jeunes faux ramoneurs communiquaient à l'aide de signes cabalistiques et lançaient en se séparant la phrase suivante : "A l Tour de Nesle !" Ce policier décida alors une filature qui conduisit à une maison toute proche au numéro 10 de la rue du Pot-de-Fer. Après avoir demandé à ses collègues du renfort, ils firent une descente avec le commissaire du quartier dans un appartement baptisé par les violeurs La Tour de Nesle où les policiers découvrirent avec stupéfaction qu'ils interrompaient une orgie, ou plutôt un viol collectif dont les victimes étaient des jeunes filles endormie, assommées par de puissants somnifères. Ces jeunes proies se retrouvaient le lendemain matin à demi-nues adossées à une borne. Ces garçons furent condamnés selon La Gazette des tribunaux d'avril 1844 à une peine de cinq ans de prison.

Des précurseurs pas très glorieux.

Un jeu de rôle pas très drôle...

L'histoire dans l'histoire nous donne froid dans le dos, ces gibiers de Saint-Lazare avaient pris pour modèles les personnages de la pièce d'Alexandre Dumas et Gaillardet jouée la première fois en 1832.

Pour les dix garçons âgés de dix huit à vingt deux ans, le "casting" était le suivant : Marie Poitou la maîtresse du propriétaire de l'appartement un nommé Stanislas Louvet (Buridan bien sûr), était Marguerite de Bourgogne qui avait de bonnes dispositions pour son état de future maquerelle. Les autres inculpés : Bonichon, Pilavoine et Jolly se partageaient les emplois de Gautier d'Aulnay, de son frère, d'Orsini et de quelques comparses de Savoisy et d'Enguerand de Marigny.

* Ce cabaret ouvrit ses portes en 1844 et cessa ses activités en 1891. Entre temps ce bal fut le théâtre d'un assassinat, et le patron succomba à un violent coup de poing qui lui fit éclater la rate en 1851.

**Le droit des pauvres était une taxe fiscale prélevée "sur les distractions des riches" censée devoir bénéficier aux indigents....

La rue du Pot de Fer était encadrée par une caserne de Gardes mobiles rue Mouffetard, et à l'autre extrémité c"était le siège de la 12° légion.

Sources

Afred Delvau,

D'après François Gasnault : Bals déliquance et mélodrame dans le Paris romantique

17:12 | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg