« lun. 06 oct. - dim. 12 oct. | Page d'accueil

| lun. 20 oct. - dim. 26 oct. »

14/10/2014

Une bien étrange histoire ! Légende ou réalité ?

Par Bernard Vassor

La maison des Chevalier père et fils, Vincent et Charles, ingénieurs opticiens "depuis 1740"

69 Quai de l'Horloge.

Nous avons rappelé dans des articles précédents le rôle capital joué par cette famille dans la découverte de la photographie, sans qui Daguerre n'aurait pas eu l'occasion d'entrer en contact avec Nicéphore Nièpce le véritable inventeur de ce qu'il avait appelé l'Héliographie.

L'histoire suivante a été relatée par plusieurs historiens, dont le célèbre Louis Figuier, vulgarisateur scientifique contemporain des Chevalier qui pour la rédaction de ses ouvrages a forcément fréquenté les magasins "ateliers" du Palais-Royal ou du quai de l'horloge.

L'histoire se déroule pendant l'hiver 1825. Dans "la montre"* de la boutique était présentée un chambre obscure. Un jeune homme "pauvrement vêtu" entre et demande le prix de l'objet qu'il convoitait. Devant la mine déconfite du jeune homme qui n'avait pas la somme nécessaire, Charles Chevalier lui demande la raison de son désarrois et pourquoi il tenait tant à acheter sa caméra obscura. Le jeune homme alors sortit de sa poche un papier représentant les toits de Paris d'un réalisme inouï, jamais rencontré à cette époque. Devant la stupéfaction de l'opticien, l'homme sortit de son autre poche une fiole contenant un liquide coloré qu'il lui tendit en lui disant : Voilà la liqueur que j'utilise, je vous la donne. Charles Chevalier en tremblant prit le flacon dont il répandit le contenu sur une feuille de papier qu'il exposa dans une chambre noire. Comme de bien entendu il n'obtint aucun résultat, car ignorant la façon de procéder, il n'avait pas sensibilisé le papier dans le noir absolu. L'histoire ne dit pas si l'opticien fit cadeau au jeune homme d'une chambre noire, mais ce qui est certain c'est que personne ne le revit jamais.

17:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg

13/10/2014

Un curieux article concernant la découverte de la photographie.

Par Bernard Vassor

Ce journal daté de septembre1835 consacre un long article très élogieux au peintre décorateur Louis-Jacques Mandé Daguerre. Dans la première partie l'auteur de l'article parle à propos du Diorama (qui était situé dans l'actuelle rue de la Douane) de véritable chef-d'oeuvre utilisant toute la gamme des louanges à sa disposition consistant en de grandes toiles translucides peintes en trompe l’œil et animées par des jeux de lumière. Ce procédé avait été découvert en association avec le peintre Charles Marie Bouton dont le nom comme plus tard celui de Niépce disparut des tablettes de l'Histoire !!!

La suite est bien plus curieuse était dans la description du changement de couleurs de la fresque à la tombée de la nuit qui avait la propriété de conserver la lumière dans l'obscurité après en avoir été imprégnée le jour par sa propre lumière au milieu de la nuit. Le journaliste ignorait certainement le phénomène de la phosphorescence pourtant connu par les alchimistes depuis le moyen-âge. Dans leurs recherches, les apprentis sorciers avaient découvert des substances ou composés chimiques comme l'alun, l'arsenic le bismuth, le phosphore, le minium, des sels de plomb, de fer, d'argent et de bien d'autres possédant la faculté d'éclairer dans l'obscurité. Il est établi que Daguerre malgré son talent n'était pas un scientifique, et qu'il ignorait tout de la chimie.

Plus insolite encore, l'auteur qui signe F. poursuit : Aujourd'hui ces découvertes l'on mené à une découverte analogue, plus étonnante encore s'il est possible , il a trouvé dit-on le moyen de recueillir sur un plateau préparé par lui l'image produite par la chambre noire, de manière qu'un portrait, un paysage, une vue quelconque projetés sur ce plateau par la chambre noire ordinaire y laisse son empreinte en clair et en ombre et présente ainsi le plus parfait des dessins. Une préparation mise par dessus cette image la conserve pendant un temps indéfini. Les sciences physiques n'ont jamais présenté une oeuvre comparable à celle-ci.

Un petit rappel, après la mort de Joseph Nicéphore Nièpce en juin 1833 un contrat fut signé entre Louis Daguerre et Isidore Nièpce pour l'exploitation du procédé inventé inventé par l'Hermite de Saint-Loup de Varennes et pour le lancement d'une souscription pour la réalisation du matériel. Grâce à ses relations, Daguerre une fois de plus s'appropria seul cette invention qui devait plus à l'opticien Chevalier et à Nicéphore Nièpce.

Le nom de Daguerre figure sur la Tour qui n'est pas de Eiffel.

http://autourduperetanguy.blogspirit.com/archive/2011/03/...

18:44 | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg

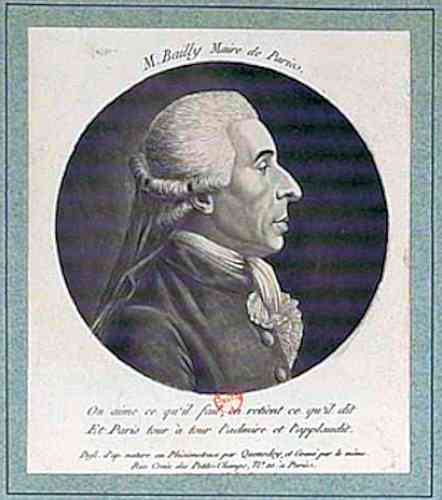

Le portrait au physionotrace, précurseur du daguerréotype et de la photographie.

Par Bernard Vassor

Source BnF GALLICA

Le physionotrace était un instrument inventé par Gilles-Louis Chrétien, violoncelle à l’Opéra et non pas comme l’écrivent certains par celui qui devint son associé, puis son concurent Edmé Quenedey. Gilles-Louis Chretien mis au point son appareil avec le peintre dessinateur Jean Fouquet. L’appareil inventé en 1786 ou 87 (?) permettait de projeter l’ombre d’un profil sur une feuille de papier transparent (en général de couleur bleue, ne me demandez pas pourquoi..) afin d’en décalquer les contours. L’intérieur de ce profil était interprété et coloré par un artiste. Ceux de Gilles-Louis Chretien était bien sûr l’œuvre de Jean Fouquet.

Quenedey quand à lui, gravait à l’aquatinte et à la roulette un médaillon qu’il remettait à l’acquéreur moyennant la somme de 24 livres avait le dessin original avec la planche gravée et douze épreuves de celle-ci.

Le physionotrace était basé sur le principe du pantographe amélioré d’un système complexe de parallélogrammes se déplaçant en tous sens. Un article du « Bulletin de la Société de l’Art français » de 1908, un dessin démontre que le procédé est une application spéciale du pantographe de Langlois monté sur un châssis vertical.

Cette invention connut tout de suite un succès considérable; au salon de 1793, on exposa plus de cent portraits, puis en l’an IV, il y eut douze salles dans chacune cinquante portraits furent présentés au public en présences des physionocrates.

L’engouement pour ce procédé fut de brève durée, malgré l’exportation outre-atlantique par un nommé Saint-Mesmin, élève de Chretien et de Quenedey qui fonda une société physiognotrcacique à Philadelphie ayant pour principaux clients des politiciens, des militaires et des français immigrés.

12:28 | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg