« lun. 14 nov. - dim. 20 nov. | Page d'accueil

| lun. 28 nov. - dim. 04 déc. »

27/11/2011

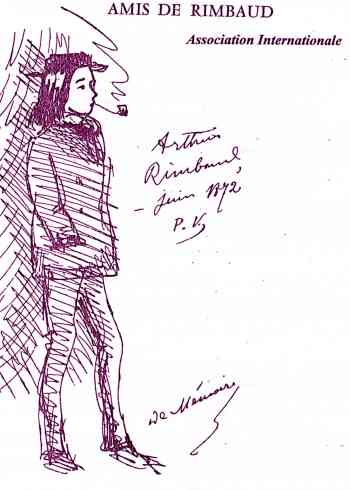

Un "ancien nouveau" président des Amis de Rimbaud...

Par Bernard Vassor

A Jacqueline Duvaudier

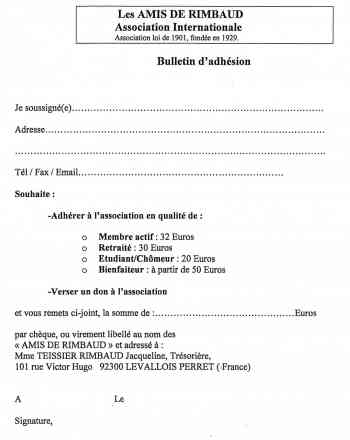

L'Association des Amis de Rimbaud a dans sa réunion d'hier au Procope, décidé de remplacer en attendant le vote en assemblée générale, le président James Lawler victime d'un accident douloureux, par le professeur Pierre Brunel (ancien vice-président de la Sorbonne) qui avait déjà assuré la direction pendant de longues années.

Pierre Brunel plus brillant que jamais nous a une fois de plus surpris en donnant une conférence suivie d'un débat pendant plus d'une heure et demie sans lire aucun texte préparé, a réussi à nous tenir en haleine en évoquant certains thèmes de "L'Alchimie du verbe".

Notre ami, l'érudit Claude Paulic pour notre plus grand bonheur conserve la vice-présidence.

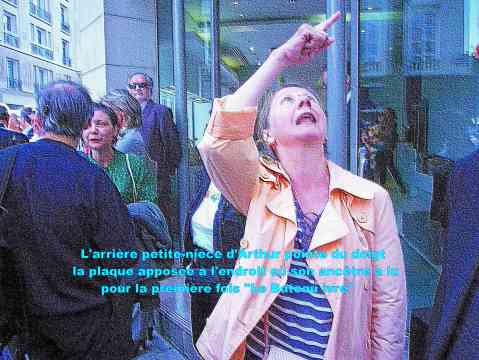

La secrétaire, arrière petite nièce d'Arthur pointe du doigt l'endroit précis où a élu domicile au purgatoire "l'homme aux semelles de vent"

!

P.s. un petit rappel à nos amis de la Butte : Rimbaud fut un temps montmartrois, d'abord chez les Mauté de Fleurville, la belle famille de Verlaine; et surtout au Rat Mort où il blessa son ami un soir de beuverie, d'un coup de couteau à la cuisse.

11:59 | Lien permanent | Commentaires (3) | | |  |

|  Digg

Digg

25/11/2011

Un peintre verrier montmartrois, impressionniste de la première heure : Léon-Auguste Ottin

Par Bernard Vassor

Ce vitrail encadré, est la seule oeuvre que j'ai trouvée.

Source internet : http://www.kunst-fuer-alle.de/english/art/artist/poster/l...

Léon Auguste Ottin a vu le jour à Paris en 1836 ou 1839 nous ignorons encore la date de son décès. Il est le fils du sculpteur Auguste Ottin (1811-1890)

Elève de son père et de Paul Delaroche et de Horace Lecoq de Boisbaudran, il exposa au Salon des Artistes Français de1861 à 1882. Il rencontra très tôt Henri Fantin-Latour, Alphonse Legros et Félix Régamey avec qui il eut des relations d'amitié.

Pendant la Commune de Paris, il a été un des membres de la fédération Artistique, mais ne semble pas avoir été inquiété par la suite. Elu le 17 avril au collège des artistes industriels, donc en tant que verrier.

Il reçut d'André Gill le 27 novembre 1870 une lettre à propos d'une querelle dont nous ignorons tout, seul un fragment nous est parvenu :

"De telle sorte vous avez conchié l'oeuvre issue de nos cervaux. Demain c'est mardi 28 novembre, 73° jour du siège de Paris,...attendez la victoire et mangez des rats..."

Cela n'empêcha pas Gill de se rendre acquéreur de la toile intitulée Auvergne exposée en 1876 chez Durand-Ruel lors de la deuxième exposition impressionniste.

Il exposa une toile au Salon des refusés de 1863. A l'Exposition Universelle de 1878, deux vitraux représentant des sujets religieux y furent exhibés.

En 1863, au salon des refusés, il fit l'envoi de 3 toiles :

portrait de M.L.

portrait de madame O.

une église de campagne (étude).

Il était domicilié 289 rue Saint Jacques

Il habitait et avait son atelier lors de la première et deuxième exposition impressionniste, en 1874 et 1876 (chez Durand-Ruel) à Montmartre au 9 rue Vincent Compoint.

Si il présenta 3 tableaux à la première exposition, c'est plus de seize toiles et 10 pièces diverses qu'il adressa à la galerie Durand Ruel 11 rue le Pelletier.

Je souligne l'importance de cet envoi de paysages entièrement consacré au vieux Montmartre depuis 1855.

La liste des oeuvres présentées souligne l'évocation de ce hameau de quelques centaines d'habitants. !

Numéro 183 du catalogue, La maison Bleue (Butte Montmartre)

Numéro 184, Mont Cassin (versant sud Butte Montmartre)

Numéro 185 En plein soleil (versant sud Butte Montmartre)

Numéro 186 Sur le versant nord (Butte Montmartre)

Numéro 187 Le plateau de la Butte.

Numéro 188, La maison Lorcinier Butte Montmartre (appartient à M.L.....)

Numéro 189 La rue du Mont-Cenis.

Numéro 190 Retraite de Russie (versant ouest)

Numéro 191 La Maison Rouge (l'abreuvoir)

Numéro 192 Petite rue Saint-Denis (Butte Montmartre)

Numéro 193 La Tour Solférino (Butte Monmartre, appartient à madame O...)

Numéro 194 Au Cimetière (Montmartre)

Numéro 195

7 pièces

Le sommet

Le sommet, brouillard sur Paris.

La rue du Mont-Cenis.

L'observatoir à 10 cent.

Village Kabyle*

D'un balcon, soleil couché.

Entre les rues des Carrières et Marcadet.

Numéro 196

3 pièces

Le Parc.

Auvergne appartient à monsieur André Gill.

De la rue Ordener.

...........................

*Louise Michel dans son roman de mille pages "La Misère" évoque un quartier des Kroumirs sur la Butte occupé par des Kabyles.

Les Kroumirs étaient une tribu tunisienne qui fut pourchassée par les troups du colonel Logerot qui se livrèrent à d'atroce exactions. C'est seulement en 1882 par le traité du Bardo que prirent fin les hostilités.

.......................

.Le musée d'Orsay ne possède aucune oeuvre de ce peintre, et pour le moment je n'ai pas trouvé sa trace dans aucun autre musée.

A suivre..............

17:36 | Lien permanent | Commentaires (1) | | |  |

|  Digg

Digg

24/11/2011

Dernières découvertes archéologiques au Pérou

Une information de nos amis du Centre Culturel Péruvien

Le Service Culturel de l’Ambassade du Pérou en France vous informe de la

table ronde pour les 25 ans du Centre Culturel Péruvien – Cecupe

Dernières découvertes archéologiques au Pérou

Avec la participation de Patrice Lecoq, Camille Clément,

Aïcha Bachir Bacha, Daniel Llanos

Lundi 28 Novembre 2011 à 19 h.

Mairie du 13e arrondissement, Salle des Fêtes,

1 Place d’Italie, 75013 Paris

14:41 | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg

Marcel Leprin peintre de la bohème, de Montmartre à Marseille...

La bohème à Montmartre, Chaudois, au 12 rue Cortot. (avec l'autorisation de Franck Baille organisateur de la vente avec l'expert Marc Ottavi)

Catalogue en ligne : http://www.expertise-ottavi.fr/

(Leprin, trouva asile aux alentours de 1923 chez Chaudois, un proriétaire de la rue Cortot, également protecteur de Maurice Utrillo).

Il avait exposé avec son ami Pascin rencontré à Marseille, dans une galerie parisienne rue Victor Massé au 25, puis, rue Taitbout chez Berthe Weil. Rappelons que c'est au 25 de la rue Victor Massé que vécurent les frères van Gogh en 1886. Marcel Leprin est né à Cannes le 12 février 1891, mort à l'hôpital Tenon d'un "cancer de la vessie" comme on disait pudiquement à l'époque, le 27 janvier 1933. Elevé par un oncle qui était quincailler à Marseille, il fut confié à un orphelinat, où il a été initié à la lithographie. jusqu'à ce qu'il soit engagé comme pilotin (mousse) à l'age de douze ans. Il rencontra à Barcelonne une jeune femme Hélène, avec laquelle il se maria le 8 janvier 1916. Démobilisé en 1919, il s'aperçut en rentrant chez lui que sa femme "était partie avec un maquereau de la plaine Saint-Michel", place bien connue des marseillais.

10:43 | Lien permanent | Commentaires (3) | | |  |

|  Digg

Digg

23/11/2011

Le Paris de François Villon, disparu : Le Boulevard Sébastopol et le passage d'Harcourt.

Par Bernard Vassor

Vue du boulevard Sébastopol (rive-gauche) prise à l'angle de la rue des Ecoles.

Au premier plan, à droite : le Café Souflet.

Et le Rommant du Pet au Diable"

Le boulevard appelé Sébastopol rive gauche, a été rebaptisé par arrêté du 26 février 1867 boulevard Saint Michel.

Le boulevard de Sébastopol actuel fut d'abord dénommé boulevard de Crimée.

*Une voie partant de la rue Cujas jusqu'à la place Saint-Michel fut ouverte (décret du 11 août 1855), détruisant au passage la rue des Deux-Portes Saint-André, le passage d'Harcourt, la rue de Mâcon, la rue Neuve-de-Richelieu, la rue Poupée, une partie de la rue de la Harpe, de la rue d'Enfer, une partie de la place Saint-Michel et de la rue de l'Est. L'emplacement de la porte d'Enfer est compris dans le boulevard Saint-Michel près du débouché de la rue Cujas.

Mairie de Paris : Nomenclature officielle des voies publiques et privées :

BOULEVARD DE SEBASTOPOL- (25 septembre 1855)

Par décret en date du 25 de ce mois, Sa Majesté a décidé que la grande voie formée du boulevard de Strasbourg, du boulevard du centre et de son prolongement à travers les quartiers de la rive gauche de la Seiine à Paris, porterait désormais le nom de boulevard Sébastopol.

Dénomination par arrêté préfectoral, vu les délibérations du conseil municipal du 9 décembre 1864 et du 2 novembre 1866, la première relative à la dénomination du boulevard dit de Sébastopol (rive gauche) arrête :

ARTICLE PREMIER : les voies publiques ci-après désignées, recevront les dénominations nouvelles portée au tableau ci-après : voies nouvellement ouvertes ou en cours d'exécution :

(...)

Cinquième et sixième arrondissement.

Boulevard dit de Sébastopol (rive gauche)........Boulevard Saint-Michel.

Arrêté préfectoral du 26 février 1867

11:30 | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg