« lun. 31 oct. - dim. 06 nov. | Page d'accueil

| lun. 14 nov. - dim. 20 nov. »

12/11/2011

Gaston Couté, poète rebelle, solognois de naissance, montmartrois d'adoption : "C'est l'histoire d'un p'tit gâs qu'arrive de son patelin"..."

Par Bernard Vassor

Il dût à son maître d'école le jugement suivant :

"Toué !...T'en vien'ras à mal tourner"

Gaston Couté par Jules Depaquit.

Beaugency le 23 septembre 1880 - Hôpital Lariboisière 28 juin 1911.

C'est en octobre 1898, le 31 octobre, que Gaston Couté prit un billet de train depuis la gare de Meug à destination de Paris. Il avait l'ambition de devenir secrétaire de député... Avec 100 francs en poche que lui avait remis son père en guise de viatique et quelques textes de sa composition pour toute fortune, il partit à la conquête de la capitale.

Parcourant les cabarets du quartier latin et de Montmartre, il fit la connaissance de Léon de Bercy, le chansonnier du cabaret des Quat-z'-arts qui le recommanda auprès de Taffin patron d'un cabaret du 88 boulevard Rochechouart " Des soirées chantantes de Al Tartaine" (la tartine) qui embaucha Gaston Couté afin de réciter des poèmes, pour le salaire exorbitant d'un café-crème par jour.

Parmi la clientèle se trouvait Maurice Lucas et André Joyeux qui avaient pris la succession de Gabriel Salis à l'Ane Rouge de l'avenue Trudaine. Ils invitèrent à leur table le jeune beauceron de dix-huit ans et lui proposèrent de venir se produire gratuitement dans leur cabaret. C'est là sans doute qu'il créa "Le Champ de naviots" chanson un brin misanthrope et mélancolique. Puis il passa aux Funambules, avec pour la première fois, un salaire de 3 francs cinquante par soirées. Il vécut ainsi, passant les trois quart de ses journées à trouver un toit pour la nuit. Bien souvent il couchait à la belle étoile, sur des meules de foin. Une nuit, un fêtard aviné frappa de sa canne un tuyau de ciment sur un chantier de la compagnie du gaz. Quelle ne fut pas sa surprise quand il vit sortir un homme hirsute, vociférant des injures. Le quidam un peu déssoûlé lui proposa de lui offrir un gîte pour quelques jours. Cet homme était marchand de vin, ce qui ne déplut pas au chansonnier qui profita de l'aubaine, sa chambre nétant située près d'un tonneau de vin à qui il rendit les honneurs....Parcourant les cabarets, il avait pris comme tête de turc Gabriel Montoya, (médecin à ses heures, poète à la mémoire prodigieuse, mort pendant quelques jours, puis ressucité)

Gaston Couté lors de son passage aux Quat'z-arts, commençait son tour en ridiculisant par une chanson désobligeante (le docteur) Gustave Montoya, celui qui ayant lu le matin un texte de 12 000 mots, était capable de le restituer sans erreur le soir même.

Quelques mots sur le parcours de Couté : tout comme Jean Baptiste Clément et Clovis Hugues, autre girouette élu et réélu dans le 18° en 1885, il vira boulangiste en 89.

Sept siècle le séparent de Jean de Meung "son pays", auteur au XIII+ siècle de la seconde partie du Roman de la Rose, et de son maître François Villon qui eut l'honneur de goûter les geoles du Chateu de Meung-sur Loire, condamné par l'Evêque d'Assigny, pris la main dans le sac, à la suite d'une volerie. Gaston visitait souvent le château, et avait obtenu l'autorisation de descendre "aux oubliettes" pour y communiquer avec l'âme de Villon.

« Meung-sur-Loire au riche passé

Au long des Mauves écoute le Moulin

Qui chanta, chanta tout le jour

Son refrain tout blanc, tout câlin,

En faisant son oeuvre d’amour »

Admis au lycée Pothier d'Orléans, il rencontra Pierre Demachey qu'il retrouva ensuite à Montmartre sous le nom de Pierre Mac Orlan.

Gaston avait pour père un meunier, mais seulement simple métayer contrairement à ses aînés qui étaient de riches propriétaires. Rappelons aux montmartrois que Jean Baptiste avait pour famille les Compoint dont montmartre s'enorgueuillit d'avoir donné trois nom de rues à son village. Que son père possédait le moulin de Monfermeil, que Vincent Compoint son parent, avait été maire de Saint-Ouen dont il possédait les trois quart des terres, et bonne une partie Est de la commune de Montmartre. Ses oncles tantes et cousins possédaient les moulins de Chelles, Lagny, Nogent-sur-Marne. Sa grand-mère "Charlotte" quand à elle possédait sur l'île du Châtelier à Saint-Ouen un "moulin de la galette" où Jean Baptiste passa une partie de son enfance. C'est aussi le lieu où se situe l'action du crime dans "Thérèse Raquin"

Fin de la parenthèse...

,

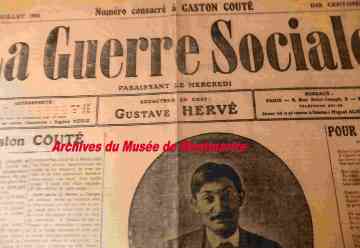

Archives du musée de Montmartre. Juillet 1911

Ce journal de l'anarchiste(girouette) Gustave Hervé rendit hommage dans ce numéro à Gaston Couté dans les quatre pages in-folio de cet exemplaire conservé aux archives du musée de Montmartre.

our consulter de beaux sites consacrés à Gaston Couté :

http://gastoncoute.free.fr/

...................

.............

Et le beau livre de François Paul Robin, Gaston Couté, Une poétique de la révolte, éditions Anacolutes, Avril 2011

disponible sur :

A SUIVRE : UNE LISTE NON EXHAUSTIVE DE BARS CABARETS ET DOMICLES ET AUTRES LIEUX INSOLITES FREQUENTES PAR GASTON COUTE A MONTMARTRE.

15:57 | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg

11/11/2011

Oke We Me, au cimetière Montmartre : "Ours femelle qui marche sur le dos"

Par Bernard Vassor : ZoBuBuGA

Remerciements à Willam

de la librairie

l'atelier 9

de la rue des martyrs.

...........................................

Ce petit article est remis à jour depuis juin 2006 au fur et à mesure de la découverte de nouvelles informations qui me parviennent.

Emplacement de la tombe d'Oke We Me (photo Bernard Vassor D.R.)

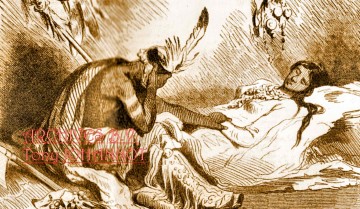

A la salle Valentino (autre article sur ce blog), le 29 mai 1845, George Sand se rendit à un spectacle organisé par Alexandre Vattemare sous le fallacieux prétexte encore admis par des historiens aujourd'hui "d'échanges culturels" à mon avis, le premier zoo humain organisé dans le monde (l'exposition sera itinérante) Vattemare était le manager des Indiens "IOWAYS" accompagné d'un traducteur Jeffrey Doraway. Une exposition composée d'armes, d'ornements indiens, de scalps, et de plus de cinq cents toiles du peintre américain George Catlin, représentant des "indigènes", de scènes de chasse complétait ce "spectacle vivant". Pendant la durée de la tournée, en juin 1845, une jeune indienne nommée Oke-We-Me, atteinte de phtisie (comme la Dame au Camélias, dans le même cimetière) lors de sa visite Sand la trouva étendue sur une natte "jolie encore, mais livide. Le noble guerrier Petit-Loup, lui prodiguait les plus nobles soins".

Elle est morte le 18 juin 1845, elle avait 27 ans.

George Sand ne fut pas la seule à faire cette visite salle Valentino :

Gérard de Nerval n'y vit que les restes dégénérés d'une civilisation primitive, Théophile Gautier était du même avis à quelques nuances près...Victor Hugo, et Charles Baudelaire. (qui disserta sur l'art primitif et remarquera le sens inné de la couleur dont font preuve les sauvages en se peignant le visage), feront aussi la visite de la "ménagerie" tout comme Delacroix.

George Sand donna un long article dans le Diable à Paris, avec le titre suivant ; Relation d'un voyage chez les sauvages à Paris

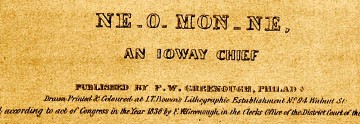

Les IOWAYS :

La tribu venait des plaines du Haut-Missouri, près des Montagnes-Rocheuses. La "délégation" comprenait trois chefs de tribu : Ne-mon-ya (pluie qui marche) âgé de 56 ans, un géant de 6 pieds !Me-hu-she-kaw (Nuage blanc), 32 ans, et Se-non-ty-ya (pieds ampoulés) 60 ans.

Il y avait aussi des guerriers : Le Grand Marcheur, Petit-Loup, Celui qui va toujours en avant, Pluie Qui Marche.

Les squaws étaient au nombre de quatre :

Pigeon qui se rengorge, femme de Nuage blanc, Pigeon qui vole, Aigle femelle de guerre qui plane, et Oke-We-Me (ours femelle qui marche.)

Il y avait aussi un bébé de de 2 ans et demie surnommé Ta-pa'ta-me (sagesse) elle était la fille de Nuage blanc et Pigeon qui se rengorge.

...........

Après une nouvelle visite à la conservation du cimetière Montmartre concernant la sépulture de la jeune indienne inhumée en 1845, dans le but d'organiser une cérémonie traditionnelle. La super-Sherlock-Homes des archives du cimetière, madame Krieg, après des heures de nouvelles recherches a découvert que la concession avait été reprise en 1862, Alexandre Vattemare ne l'ayant pas renouvelée*

Un autre problème a été soulevé : la division 30, était à l'époque la division 23, puis la division 13. OrOkewé my ne figure pas sur les registres de ces divisions. Sur la matrice cadastrale un nom a été effacé complètement. Il est impossible à moins d'utiliser des moyens considérables de reconstituer cette partie. Une chose est donc certaine, c'est que nous ne sommes sûr de rien ! Mes remerciements anticipés vont également à madame le Conservateur du cimetière qui doit me donner une autorisation pour l'organisation en petit comité d'une cérémonie traditionnelle amérindienne.

L'organisation "en grandes pompes" en l'église de la Madeleine (comme Marie Duplessis), relevant davantage à mon avis, davantage à une opération publicitaire, qu'à une volonté de respecter les traditions des indiens Ioways!!!

*Vattemare est mort en 1864.

George Catelin, "Danse traditionnelle"

Tony Johanot : Petit Loup au chevet d'Oke-we-me

*Notice sur les Indiens Ioways, et sur Nuage Blanc, premier chef de la tribu venu des plaines du Haut-Missouri Imprimerie de witterssheim 1845, 24 p.

Emplacement de la tombe d'Oke We My (photo Bernard Vassor D.R.)

*Alexandre Vattemare 1796-1864, était un artiste de théâtre, transformiste ventriloque, organisateur de spectacles en Angleterre. Revenu en France il s'établit à Marly le Roi (faire recherches). Sa sépulture au cimetière Montmartre est régulièrement entretenue. Son fils,

Alfred Vattemare (1825-1883) fut premier vicaire à l'église Notre Dame de Lorette.

Pierre -Alain Tillette, Catalogue du fond des Etats-Unis, précédé d'une étude sur Alexandre Vattemare et la bibliothèque américaine de la Vile de Paris, Mairie de Paris, 2002

Après une nouvelle visite à la conservation du cimetière Montmartre concernant la sépulture de la jeune indienne inhumée en 1845, dans le but d'organiser une cérémonie traditionnelle. La super-Sherlock-Homes des archives du cimetière, madame Krieg, après des heures de nouvelles recherches a découvert que la concession avait été reprise en 1862, Alexandre Vattemare ne l'ayant pas renouvelée*

Un autre problème a été soulevé : la division 30, était à l'époque la division 23, puis la division 13. Or Okewé my ne figure pas sur les registres de ces divisions. Sur la matrice cadastrale un nom a été effacé complètement. Il est impossible à moins d'utiliser des moyens considérables de reconstituer cette partie. Une chose est donc certaine, c'est que nous ne sommes sûr de rien ! Mes remerciements anticipés vont également à madame le Conservateur du cimetière qui doit me donner une autorisation pour l'organisation en petit comité d'une cérémonie traditionnelle amérindienne.

L'organisation "en grandes pompes" en l'église de la Madeleine, relevant davantage à mon avis, à une opération publicitaire, qu'à une volonté de respecter les traditions des indiens Ioways qui n'avaient sans doute pas la volonté farouche de passer par cette église !.

*Alexandre Vattemare est mort en 1864.

.........................

Après avoir visité l'exposition, George Sand écrivit à Alexandre Vattemare* pour lui exprimer le grand intérêt dans l'oeuvre de George Catlin. "Les sauvages" l'avaient vivement inpressionnés par le luxe et l'étrangeté de leurs costumes, par la beauté de leur race, et de leur physionomie douce et affectueuse. George Sand exprima le désir de rencontrer le peintre et d'interroger les indiens. Elle déclare qu'elle pourrait écrire quelques feuilletons qui pourraient être utiles à monsieur Catelin. Sand obtint satisfaction, et Catelin put se vanter fréquenté à la salle Valentino toutes les personalités parisiennes de premier plan : le ministre de l'intérieur, le préfet de Police, George Sand, Victor Hugo et de nombreux journalistes.

*Nuage Blanc, selon Sand, qui ses informations d'une notice d'Hyppolite Vattemare fils intitulée :

Notice sur les Indiens Ioways, et sur Nuage Blanc, premier chef de la tribu venu des plaines du Haut-Missouri Imprimerie de witterssheim 1845, 24 p.

............................

*Alexandre Vattemare 1796-1864, était un artiste de théâtre, transformiste ventriloque, il était organisateur de spectacles en Angleterre. Revenu en France il s'établit à Marly le Roi (faire recherches). Sa sépulture au cimetière Montmartre est régulièrement entretenue. Son fils, Alfred Vattemare (1825-1883) fut premier vicaire à Notre Dame de Lorette.

Pierre -Alain Tillette, Catalogue du fond des Etats-Unis, précédé d'une étude sur Alexandre Vattemare et la bibliothèque américaine de la Vile de Paris,Mairie de Paris, 2002

...................................

ZOO HUMAIN

A la salle Valentino, le 29 mai 1845, George Sand se rendit à un spectacle organisé par Alexandre Vattemare sous le prétexte encore admis aujourd'hui "d'échanges culturels" à mon avis, le premier zoo humain organisé dans le monde (l'exposition sera itinérante) manager des Indiens "IOWAYS" et une exposition composée d'armes, d'ornements indiens, de scalps, et de plus de cinq cents toiles du peintre américain George Catlin, représentant des "indigènes", des scènes de chasse. Pendant la durée de la tournée, le en juin 1845, une jeune indienne atteinte de tuberculose. Lors de sa visite George Sand la trouva étendue sur une natte"jolie encore, mais livide. Le noble guerrier Petit-Loup, lui prodiguait les plus nobles soins".

Elle est morte le 18 juin 1845, elle avait 27 ans.

George Sand ne fut pas la seule à faire cette expédition à la salle Valentino :

Gérard de Nerval n'y vit que les restes dégénérés d'une civilisation primitive, Théophile Gautier était du même avis à quelques nuances près...Victor Hugo, et Charles Baudelaire. (qui disserta sur l'art primitif et remarqua le sens inné de la couleur dont font preuve les sauvages en se peignant le visage, Firent aussi la visite tout comme Delacroix.

George Sand donna un long article dans

le Diable à Paris Avec le titre suivant ;

Relation d'un voyage chez les sauvages à Paris

...........................

OKE WE MY mourut peu après,

Vattemare lui organisa des funérailles de première classe à l'église de la Madeleine ( bonne réclame !), obtient, après souscription une sépulture ornée d'une sculpture de

Préault au

cimetière Montmartre.

A la conservation du cimetière on l'inscrivit sous le nom de : Pisse d'Ours, l

. J'ai pu obtenir grâce à la gentillesse et le sérieux d'une employée de la conservation des photocopies d'actes, et à l'accueil aimable de la conservatrice du cimetière du Nord. C'est le 28 février 1851 qu'une concession fut accordée à Nicholas Alexandre Marie Vattemare, demeurant 58 rue de Clichy. Nous ignorons encore à quelle date elle prit fin. Un recueil des dessins de Delacroix a été acheté il y a deux ans environ par le musée du Louvre. La suite figure sur l'album de "la quatrième expédition au cimetière Montmartre"

LOCALISATION AU CIMETIERE DE LA SEPULTURE DE O-KEWE MY

30° DIVISION, 3° ligne, N° 31

A l'occasion de l'inauguration du musée du quai Branly, un dossier Catlin devait être publié, je ne l'ai pas encore lu....

.........................

NOUS DEVONS A L'AMABILITE DES PERSONNELS ET DE LA CONSERVATRICE DU CIMETIERE DU NORD

nous les remercions beaucoup.

Rectification le 12 juin 2007, je n'avais pas trouvé dans "Le Diable à Paris", l'article a été signalé dans la revue "Présence de George Sand" numéro 11. C'est aujourd'hui chose faite.

.........................

George Catlin ; Les indiens d'Amérique du nord, Albin Michel 2007.

Dans cet ouvrage indispensable (réédition de celui de 1844) Catlin décrit en particulier la tribu des Ioways (en 1839) qui

"constitue une petite tribu d'environ quatre cents personnes vivant dans un agréable petit village à quelques miles de la rive droite du Missouri"

...........

Mise à jour le 11/11/2011

09:53 | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg

10/11/2011

Du quartier latin à Montmartre : Grisettes, Lorettes et Brédas

Par Bernard Vassor

Nestor Roqueplan par Nadar

........

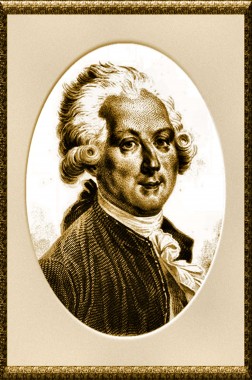

Nous savons avec certitude que le terme de grisette était déjà employé au XVIII°siècle. Sébastien Mercier les évoque dans le

"Tableau de Paris". Les petites ouvrières étaient appelées ainsi en raison de la blouse grise qu'elles portaient en sortant de leurs ateliers.

Le terme Lorette est apparu pour la première fois en 1841; sous la plume de Nestor Roqueplan, le dandy, qui était alors directeur de l'Opéra Lepelletier, dans un numéro de sa feuille :"Les Nouvelles à la main". C'est Gavarni qui les immortalisa dans sa série de dessins consacrés aux dames de son quartier.

Pour ce qui me concerne (en désaccord avec certains), je crois que le terme Bréda, fut utilisé bien avant que la rue Notre-Dame-de-Lorette ne fut nommée ainsi. Bréda Street, désignait la quartier tout entier, de la rue Vatry à l'époque, jusqu'à la barrière Montmartre, où étaient venues s'installer ces dames légères, occupant des appartements à bas prix pour "essuyer les plâtres". En effet, les nouveaux immeubles qui venaient d'être construits n'étaient pas habitables, en raison de l'humidité des murs en plâtre, qui méttaient très longtemps à sécher. Les propriétaires exigeant en échange d'un bas loyer que les appartements soient chauffés, et que les fenêtres soient garnies de rideaux, pour bien montrer que les maisons étaient occupées. Le terme Bréda tomba en desuétude, les écrivains, toujours moutonniers, préférèrent lui substituer lorette qui était plus à la mode. On vit alors une production littéraire importante autour des filles de ce quartier.

Nous pouvons citer dans le désordre : George Sand, Emile de la Bédollière, Alexandre Dumas fils, les frères Goncourt, Turpin de Sansay, Hippolite Taine, qui usèrent et abusèrent de ce filon. Les Physiologies, qui étaient un genre littéraire nouveau connurent une grande vogue. On faisait des physiologies sur tout, sur l'amour, sur les bas-bleus, sur les coiffeurs, les épiciers (Balzac) et il y eut même une Physiologie de la physiologie !

Maurice Alhoy fit parître la Physiologie de la Lorette,avec des vignettes de...Gavarni.

Antonio Watripon tenta bien, au quartier latin de créer un autre type féminin avec "les Lolottes" ou "les Rigolettes", sans aucun succès pour lui hélas.

................................

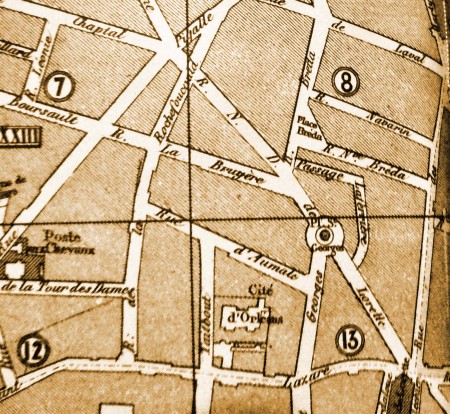

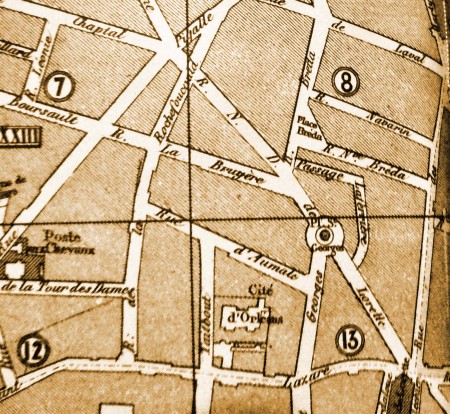

Comme vous le voyez sur ce plan, cette voie forme un arc de cercle qui communique d'un côté avec la place Saint-Georges, de l'autre, les immeubles ont une entrée rue Bréda (Clauzel aujourd'hui). Fermée de chaque côté par des grilles, elle fut constituée sans autorisation lors de la création de la place Saint-Georges en 1832. Sur des terrains acetés ayant été achetés à la riche famille Ruggieri, une société fut constituée des financiers : Dosne, agent de change, qui devient le beau-père d'Adolphe Thiers, de Loignon autre financier, Censier et dans un premier temps Constantin, l'architecte qui fut le maître d'oeuvre de l'édification de la place Saint-Georges. Le passage avait 9 mètres 75 dans sa plus petite largeur et 205 mètres de longueur. Les grilles furent supprimées en 1882 et le passage prit le nom de rue Laferrière. Entre temps, le 7 décembre 1840 un arrêté prefectoral ordonna la fermeture de cette voie. Le 13 mars 1851, une ordonnance de police lui donna sous certaines clauses l'autorisation d'être utilisée comme passage public.

Dès la mise à disposition des maisons du passage, les propriétaires spéculateurs fonciers, chevaleresque malgré eux louaient les appartements à des petites ouvrières, des jeunes filles pauvres pour comme on le disait dans son sens premier "essuyer les plâtres".

Dans la journée, on ne voyait personne, quelques boutiques qui avaient un aspect mystérieux vendaient "des objets et des instruments qui ne sont pas fait pour augmenter la population de la France" comme le dit Charles Virmaître. "A partir de cinq heures du soir,, les persiennes s'ouvrent, les lumières aux fenêtres illuminent la rue, les lorettes se maquillent se bichonnent, se préparent à passer une nuit d'incertitude". Celles que l'on appelait autrefois des grisettes devenues successivement des "brédas" puis des "lorettes" . Aux archives de la préfecture de police, un registre recense un grand nombre "d'insoumises" surveillées par la brigade des moeurs. Beaucoup de ces femmes sont domiciliées curieusement au 10 bis de cette rue, un véritable nid à biches ( numéro qui n'existe plus aujourd'hui, je n'ai pas encore découvert pourquoi ?) Les jeunes femmes qui arpentaient les sorties de spectacles des théâtres du quartier, faisait parfois "le pied de grue"* aux terrasses des cafés des boulevards dans l'espoir de "lever un miché" et de le ramener chez elle.

C'est aujourd'hui une rue très sage, une église orthodoxe s'est installée au 2 bis. Guy de Maupassant qui vécut 17 rue Clauzel (jusqu'en 1880) avait des fenêtres qui donnaient sur le numéro 20 du passage Laferrière, maison qui était occupée alors par une maison close ! Les historiens de "la bicherie", sont les frère Goncourt (qui étaient voisin 43 rue Saint-Georges), Alexandre Dumas fils, Taine, Labédollière, et le dessinateur qui n'a pas vu sa statue remplacer la fontaine de la place Saint-Georges : Sulpice-Guillaume Chevalier, dit Gavarni.

.................

*L'expression imagée, de la grue sur "une jambe" dans son sens premier, vient des petites dames, adossées à un mur un pied au sol, le deuxième appuyé sur ce mur.

La rue Neuve-Bréda sur la plan est la rue Clauzel, la rue Bréda étant aujourdh'hui la rue Henri Monnier, la place Bréda est maintenant dénomée Gustave Toudouze. Vous apercevez le prolongement de la rue Labruyère qui s'appelait avant l'anexion rue Boursault (ne pas confondre avec celle des Batignolles où habitait Bel-Ami) La rue Léonie est devenue la rue Henner, en haut à droite, la rue de Laval est la rue Victor Massé

Mise à jour le 10/11/2011

16:53 | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg

07/11/2011

Une "maison galante"dans Montmartre du plus illustre des historiens de Paris : Sébastien Mercier

Par Bernard Vassor

Louis-Sébastien Mercier (1740-1814)

Polygraphe, littérateur, homme politique auteur de romans, de drames, critique d'art et scientifique médiocre (il trouvait détestable les maître italiens omme Le Titien, Raphaël, Vinci et Le Courrège; il déclara que les théories de Newton et de Copernic étaient des absurdités, que la terre était plate, et que le soleil, tournait autour de la terre. Auteur de discours politiques, théosophe à ses heures, adepte de Louis-Claude Saint-Martin," le Philosophe inconnu", il était aussi swedengorgien. Marcheur infatigable, il parcourait les rues de Paris comme Restif de la Bretonne avec qui il avait bien des points communs. Réactionnaire pendant la révolution, il devint républicain sous l'empire ! Il détestait Napoléon, le despote qu'il appelait "le sabre organisé", il est à noter, et c'est tout à son honneur qu'il garda son franc-parler dans cette période de servilité totale de la presse. Il et disait ne vivre que pour voire comment tout cela finirait, son voeux fut exaucé, il est mort tout juste après la chute de l'Empereur.

Franc-maçon, il appartint à la loge des Neuf Soeurs (celle où Voltaire fut initié quelques semaines avant sa mort) fréquentée surtout par des rationalistes. Il appuya le rétablissement de la loterie, dont il avait à grands cris, dans ses écrits réclamé la destruction, et n'hésita pas à accepter un poste de contrôleur de cette institution. Il s'attaqua aussi aux artistes, en réclamant aux peintres et aux graveurs de payer un droit de patente. Il était totalement inprévisible, s'attaquant et prenant le parti opposé de toutes les théories littéraires et philosophiques admises, traitant d'ânes ignares : Racine, Boileau, Locke et Condillac. Il tenta de réformer la langue française en y introduisant trois mille mots nouveaux à sa façon, dans un livre intitulé "Néologie, ou vocabulaire de mots nouveaux à renouveler, ou pris dans des acceptions nouvelles" (dont Restif de la Bretonne usa dans ses livres sur ses tournées nocturnes des "Nuits de Paris").

Il a laissé un travail irremplaçable sur l'histoire de Paris au XVIII° siècle avec son "Nouveau Paris", suivi de son "Tableau de Paris".

.........

Fils de Jean-Louis Mercier et de Andrée Lepas son épouse, Louis-Sébastien est né en l'an 1740. Les témoins inscrits au registre de la paroisse Saint-Germain L'Auxerrois, ont été Sébastien Maréchal et Elysabeth Marie Tampon. Le père était marchand fourbisseur à l'enseigne de la Garde d'Or et d'Argent sur le quai de l'École (aujourd'hui quai du Louvre).

La famille Lepas, possédait une maison, construite pour Martin Lepas, le père d'Elysabeth qui la louait 800 livres à M. d Benouville, guidon de gendarmerie, à M. de Seignelay et au sieur Damazel. C'était une maison classée dans "l'Etat des petites maisons galantes" dressées par l'inspecteur de police Louis Marais dépendant du lieutenant général de M. de Sartines.

La maison était située rue de Belfond, au coin de la rue Rochechouart, à droite en entrant dans cette rue.

Les époux Mercier héritèrent de cette maison le 18 décembre 1745. Il achetèrent un petit jardin attenant le 13 mai 1747 aux époux Justinard.

A la mort de leurs parents les deux frères Louis-Sébastien et Charles-André héritèrent de la propriété, et la revendirent le 8 novembre 1774, vingt sept ans plus tard. Sa mère était morte lorsqu'il avait trois ans, son père fut remarié trois fois. La première avec Claude Galloy, la deuxième avec la mère de Louis-Sébastien et de Charles-André, la troisième avec Charlotte Spool. Le père est mort en 1769. Sébastien eut une soeur consanguine Anne-Charlotte, fille de la troisième femme de Jean-Louis Mercier. Le frère cadet tint l'hôtel des Trois Villes, rue de Tournon, devenu ensuite l'hôtel Foyot. On trouve son nom en 1789 dans un acte, où il porte le curieux titre de Secrétaire de la Société Littéraire d'Anapach (?)

Nous pouvons raisonnablement penser que l'auteur du "Tableau de Paris" fit de fréquents séjours dans ce qui était pour lui sa maison de campagne de la rue Rochechouart.

Lors de travaux autour des années 1950, on a découvert des vestiges de maçonnerie romaine de récupération et d'adduction d'eau courant du sommet de la Butte, passant par l'actuelle rue de Belfond, suivant l'avenue de Trudaine, la rue Victor Massé pour aboutir à peu près à l'emplacement du lycée Jules Ferry dont une partie à ciel ouvert de la rue de Douai ne fut recouverte que très tard. L"Aqueduc de Ceinture" donna son nom dans un premier temps à une petite partie de la rue de Douai...

Mise à jour le 07/11/2011

15:31 | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg

All the posts

|

|  Digg

Digg

|

|  Digg

Digg

|

|  Digg

Digg

|

|  Digg

Digg