« lun. 10 août - dim. 16 août | Page d'accueil

| lun. 24 août - dim. 30 août »

23/08/2009

Histoire d'eau : Les fontaines et les sources à Montmartre

Par Bernard Vassor

"Dans ce pittoresque espace abrité par de grands arbres du château des Brouillards, c'était le voisinage de l'abreuvoir, qui le soir s'anime du spectacle de chevaux et de chiens que l'on y baigne (...) et d'une fontaine construite dans le goût antique, où les laveuses causent et chantent comme dans les premiers chapitres de Werter. Avec un bas-relief consacré à Diane (....) à l'ombre des vieux tilleuls qui se penchent sur le monument qui rappelerait à ses heures certains points de la Campagne romaine"

La Bohème galante.

Gerard de Nerval

......

Janvier 1871, pendant le siège de Paris, des "culs rouges"* venus laver leur linge dans la fontaine de la place Pigalle.

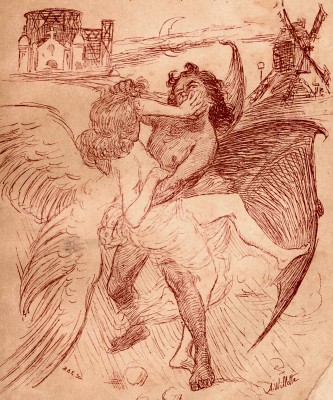

Jeune fille qui a bu l'eau de Saint Denys

Reste fidèle à son mari.

Au temps de l'occupation romaine et au moyen âge, de nombreuses sources et ruisselets alimentaient la ville de Paris. Même au temps de l'indépendance gauloise où des chênes abritaient le temple druidique de Teutatès. Il y avait sans doute une douzaine de sources, mais seul le souvenir de quatre d'entre elles est parvenu jusqu'à nous.

L'abbé Lebeuf, auteur de l'Histoire de la Ville et du Diocèse de Paris, rapporte avoir vu les vestiges d'une conduite d'eau dans la ruine d'une maison effondrée à la suite de l'ouragan qui détruisit une grande partie des fermes et maisons de Mont-Martre en 994. On découvrit d'ailleurs à la fin du XIX° siècles entre les rues de Belfond (vers le n° 44 ) et de Dunkerque des tuyaux de poterie** ayant servi à la construction de l'aqueduc romain qui conduisait à la plaine Monceau en passant par la rue Victor Macé et rue de Douai.

Les quatre fontaines célèbres de Montmatreétaient: "La Fontenelle"( petite fontaine), "La fontaine Saint-Denys" (ou fontaine des Martis), la

fontaine de la Bonne (à l'origine de la Bonne eau) et la fontaine du Buc.

La Fontenelle tarie au XVII° siècle absorbée par les carrière de plâtre, cheminait à l'emplacement de la rue du Chevalier de la Barre.

La fontaine Saint-Denysse déversait à l'emplacement du cimetière Montmartre et doit son nom au premier évêque de Lutèce (vers 272 après J.C) venu là après avoir eu la tête tranchée y faire un petit brin de toilette...

L'abbé Lebeuf (toujours lui) dit que les paysans venaient y faire des folies.

Seigneurs, decolé fu le corps de saint Denys,

Droit à une fontaine, si nous dit li inscris,

Qui est entre Mont-Martre et le cit de Paris

Encore l'appelle-t-on la fontaine aux Martis

Là, avait ung grant bois qui fut souvent feuillis.

Ignace de Loyola, "dans de frugales et fraternelles agapes", vint avec ses compagnons se réjouir et deviser pieusement pour terminer la journée du 15 août 1534 où il avait jeté par un voeu solennel, dans la chapelle du Martyre les bases de sa fameuse institution.

En 1810, une autorisation d’ouvrir une carrière de gypse calcarifaire (montmartrite) dans ce secteur fut accordée. L’eau qui y coulait depuis des siècles fut absorbée jusqu’à la dernière goutte en un rien de temps dans les excavations ainsi creusées, .

Dessin de O'Galop : une fontaine à Montmartre.

La fontaine de la Bonne eau ,de la Bonne Étoile, ou de la Bonne Fée (souvenir celtique) qui servait le temple de Teutatès.

Ce sont ensuite les religieuses de l'abbaye qui utilisèrent cette eau précieuse pour laver leurs habits noirs. Elle disparut en 1850. Du cabaret de "la Vache noire" dont les bosquets poussaient à pic, jaillissait une source limpide venue de la fontaine de la Bonne Fée, suivant une tradition celtique des temps oubliés. Cette fontaine alimentait en partie le village et l'abbaye. Il reste une trace en 1837 dans un "Rapport sur l'état des carrières de Montmartre" dréssé par un ingénieur où il est fait mention de son regardappartenant à Mme de Romanet !!! Selon des recherches, qu'il serait trop long de developper dans ce petit article, cette fontaine pouvait être de source artificielle reliant plusieurs petits canaux et réservoirs et des eaux de ruissellement. Les religieuses de Montmartre ayant obtenu après un procès le partage des eaux avec un propriétaire Claude Garrot, seigneur de Champroust. Les eaux qui sont désignées dans les actes, passaient sous le grand chemin de Montmartre à Clignancourt(rue du Mont-Cenis, ancienneme,nt rue Saint-Denis)

La fontaine du Buc a laissé son nom à une rue, tandis que deux rue avoisinantes portent les noms de rue du Ruisseau et rue de l"Abreuvoir.

L'origine de ce nom est inconnue,certains prétendent que le mot viendrait de bucca(bouche) d'autres du vieux mot français buc, devenu bouck en allemand, du bouc que les gaulois consacraient à leurr dieu. La municipalité a tranché en modifiant on ne sait trop pourquoi la dénomination en "Fontaine-du-But" !

Elle alimentait le fameux "abreuvoir aux ânes des meuniers et des boeufs qui étaient conduits à l'abattoir" elle disparut en 1880. La rue Girardon avait eu pour nom : rue de la Croix-du-Buc rue des Brouillards, puis rue des Fontaines.

Le Château d'Eau de la place Ravignan (aujourd'hui place Jean Baptiste Clément) :

C'est en 1835 qu'une tour octogonale fut édifiée près du rendez-vous de chasse ayant prétendument appartenu à Catherine de Médicis.

Ce réservoir fut surelevé, et en 1860 il fut alimenté par les eaux de la Dhuis. Un autre réservoir fut construit en 1888 presque sur les flancs de la basilique. Des sources coulaient sous terre, rue Ramey, passage Cottin et rue Rochechouart.

...........

Une curiosité à noter : à l'emplacement de la fontaine de la place Pigalle, se trouvait un puits encagé par de grosses grilles de fer solidement cadenassées. Un puits artésien situé place Hébert (ancien maire du village de la Chapelle Saint-Denis) à la Chapelle, creusé à la fin de l'empire a été foré jusqu'à 712 mètres de profondeur, les eaux se perdant dans les couches géologiques qu'elles traversaient.

*Surnom familier donné aux soldats en raison de la couleur garance de leur pantalon

**Poteries déposées au musée Carnavalet

A SUIVRE : La fontaine de Davioust, place Pigalle

17:09 Publié dans HISTOIRE DE PARIS | Lien permanent | Commentaires (1) | | |  |

|  Digg

Digg

21/08/2009

Le 61° bataillon de la Garde nationale à Montmartre

Par Bernard Vassor

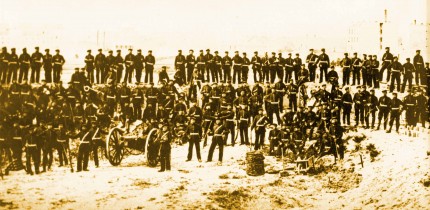

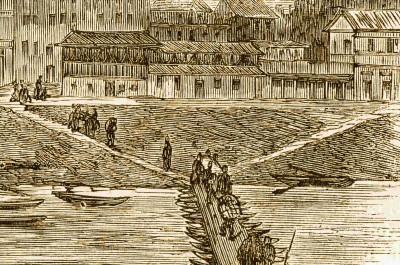

Des gardes nationaux du 61°, au "Champs des Polonais" situé au sommet de la Butte.

Peut-être y-a-t-il quelques montmartrois qui auraient un ancêtre parmi eux ?

Les 171 canons avaient payés par une souscription de parisiens, pour la défense de Paris assiégé par les prussiens.

C'est à l'emplacement de la basilique qu'avaient été parqués les canons qui étaient menacés d'être repris par la volonté d'Adolphe Thiers.

L'équipement des gardes nationaux : un pantalon de drap bleu foncé à bandes rouges sur le côté, une tunique de la même couleur avec des boutons dorés, un képi, avec un écusson brodé portant le numéro du bataillon, et aux pieds les fameux "godillots" jaunes. Un paquetage avec un étui à baïonette et une boite à bougies. Pour l'hiver, une capote bleu clair complétait l'ensemble.

Pendant le siège de Paris, le 61° bataillon, était basé 6 rue de la Tournelle, anciennement rue des Rosiers (aujourd'hui rue du Chevalier de la Barre). Le nom de rue des Rosiers figurait toujours sur les registres d'inscription des bataillons de la G.n. Certains gardes était inscrits deux fois dans chacune de ces noms de rues.

Différents fusils étaient distribués, le Chassepot (ci-dessus) dit "du camp de Châlon", fusils "à aiguille ou a tabatière", fusils Favé et Plumerel et pour quelques privilégiés des fusils automatiques américains réformés de la guerre de secession de type Winchester et Scharp qui avaient été achetés par le colonel Victor Schoelcher chargé de l'armement.

Le siège du 61° bataillon. Cette photographie fait partie d'une série de reconstitutions (falsification historique) après la Commune pour l'exploitation commerciale des "crimes de la Commune".

Ici, c'est l'exécution dans le jardin attenant au poste de police du 61°, des généraux Lecomte et Thomas....la réalité est tout autre !

Ils furent tués l'un après l'autre par des gardes nationaux incontrôlés. Seul le général vLecomte fut adossé au mur qui n'est pas celui de la photographie.

C"était en réalité d'après un témoignage de l'époque une petite maison à deux étages sous l'autorité du comandant polonais Kardanski chargé de la surveillance des canons.

Le siège du 61) bataillon le 18 mars 1871.

Germain Turpin, dont le nom ne mérite pas d'être oublié, fut la première victime de l'armée de Thiers. Atteint d'une balle à l'abdomen pendant son tour de garde du parc d'artillerie du "Champs des polonais" situé à l'emplacement exact de la basilique du Sacré-Coeur.

Voici une liste de quelques membres de ce 61° :

Turpin, la première victime des Versaillais, dans la nuit du 18 mars 1871, alors qu'il était de garde, il fut abattu dans son sommeil par un soldat de l'armée du général Lecomte*. Georges Clemenceau, alors maire de Montmartre et (piètre) médecin, accouru par le vacarme a déclaré que la blessure n'était pas bien grave. Le malheureux, transporté à l'hôpital Lariboisière est mort d'une péritonite 9 jours plus tard dans d'atroce souffrances. Georges Clemenceau, Simon Mayer chef d'état-major, Razoua commandant de la 18° légion, Louise Michel, Olivier Métra le chef d'orchestre enrôlé comme clairon et bien sûr, le concierge du 10 de la rue Cortot Julien Tanguy. Signalons aussi le célèbre capitaine Paschal Grousset à l'origine de l'affaire Victor Noir. Il fut après la défaite des insurgés à Montmartre, arrêté au domicile de sa soeur déguisé en femme et conduit dans les locaux de la préfecture de Police (qui n'avait pas encore été incendiée) et exhibé pour mieux l'humilier

Mon ami le professeur de médecine à Lariboisière Jean-Paul Martinaud a livré tous des éléments importants dans son ouvrage : Une histoire de l'Hôpital Lariboisière, éditions l'Harmattan 2005

« Une seule personne avait été affectée à la surveillance du parc d’artillerie, le garde national Germain Turpin, un maçon de 36 ans habitant passage Doudeauville. Il était de garde cette nuit là, auprès de fameux canons lorsqu’il entendit arriver la troupe de ligne, courageusement, il fit les sommations d’usage, mais la seule réponse qu’il reçut fut une décharge de fusil qui l’atteignit à l’abdomen et le coucha par terre. Louise Michel qui se trouvait de garde au poste de garde du 61° bataillon en haut de la rue de la Fontenelle* toute proche, accourut avec une cantinière. Les deux femmes lui firent un premier pansement en déchirant leur propre linge. Le docteur Clemenceau maire du XVIII° arrivé sur place peu après lui prodigua les premiers secours sur place car le général Lecomte** soucieux de ne pas ameuter la population, s’opposa à ce que l’on transporta le blessé à l’hôpital, au scandale de l’assistance. Louise Michel parvint à le relever et le conduire à Lariboisière, on le coucha dans le lit n° 14 de la salle Saint-Ferdinand ( par la suite devenue Ambroise Paré) où atteint de péritonite affection que l’on ne pouvait pas opérer à l’époque, il agonisa 9 jours entouré de sa famille. Germain Turpin mourut heureux, disait-il d’avoir vu la Révolution. » (…) Deux autres blessés furent emmenés à Lariboisière, le premier Henri-Louis Blaise un tapissier du quartier agé de 21 ans survécut lui aussi neuf jours (…)la troisième victime Marguerite Boivin couturière agée de 37 ans qui faisait parti du groupe de femmes ayant arrêté la troupe et rallié les soldats, réusit à se rétablir au terme d’un séjour de 75 jours dans le lit 24 de la salle Sainte-Jeanne, d’une blessure des vaisseaux fémoraux »

Ouvrage collectif avec le soutien des Archives de France et de la Ville de Paris : Guide des Sources du mouvement communaliste et de la Commune de Paris (1864-1880), éditions : la Documentation Française 2007,

Réf. : 9782110065483

732 pages, 16x24 cm

ISBN : 978-2-11-006548-3

17:43 Publié dans HISTOIRE DE PARIS | Tags : paris, commune de paris, 61ème bataillon, germain turpin | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg

20/08/2009

Julien Tanguy, garde national à Montmartre pendant le siège de Paris et la Commune, suivi de : Vincent van Gogh "reporter d'images"

Par Bernard Vassor

Le père Tanguy et la Commune.

Troisième partie : "La sortie à Asnières le 16 avril 1871"

Après la défaite de Sedan, Julien Tanguy fut l'un des premiers (numéro 16 sur le registre d'enrôlement) à s'engager pour la défense de Paris dans la première compagnie du 61° bataillon de la Garde nationale qui était basé au sommet de Montmartre au 6 rue de la Fontenelle, anciennement rue des Rosiers, aujourd'hui rue du Chevalier de la Barre.

Il était avec sa femme depuis 1867 concierge de l'Hôtel Demarne au 10 rue Cortot. C'est là qu'il avait établi son atelier dans le fond de sa minuscule loge où il broyait les pigments et mettait en tubes d'étain ses couleurs qu'il allait vendre dans les lieux fréquentés par les impressionnistes. Mais depuis la guerre et le siège de Paris, les peintres avaient disparu des berges de la Seine. Certains s'étaient engagés dans l'armée, d'autres étaient partis en province ou à l'étranger.

De son poste en haut de la Butte, il a été aux premières loges pour assister à tous les évènements qui ont marqué l'histoire. De l'envahissement de la place Saint-Pierre par Nadar pour créer la première compagnie de ballons monté, de la création de la première compagnie aéropostale par Duruof qui fit le 23 septembre son premier et dernier voyage sur le "Neptune", le départ de Gambetta sur "l'Armand Barbès", le déclenchement de la Commune le 18 mars 1871 etc...

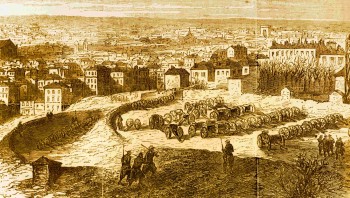

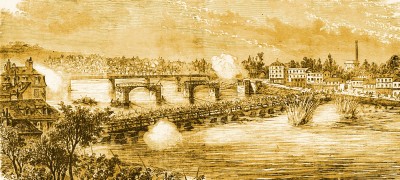

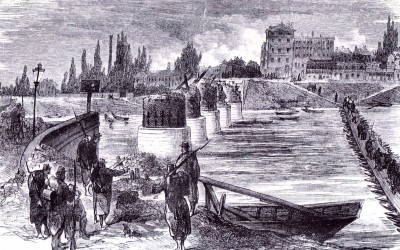

Le 16 avril 1871, le château de Bécon ayant été violemment investi par les forces versaillaises, il fut décidé que les 61°, 132°, 164°, 32° bataillons devraient se rendre à Asnières pour repousser l'ennemi. Les gardes nationaux partirent de Montmartre dans l'après-midi pour arriver le soir, traverser le "pont de bateaux" qui unissait les deux rives. L'ancien pont ayant été détruit par les prussiens, c'était la seule façon de passer la Seine.

Les gardes furent cantonnés tant bien que mal dans les maisons des asnièrois. La nuit fut calme, mais le réveil brutal : les canons tonnaient depuis Bécon et l'armée de Mac-Mahon progressait sur la gauche tandis que de la plaine de Gennevilliers d'autres régiments progressaient.

Le général fédéré polonais Dombrowsky véritable stratège allait et venait de tous côtés encourager les combattants, se plaçant aux premiers rangs pour donner l'exemple, faisant preuve de calme et de courage. Hélas, la partie était inégale l'armée de Thiers aidé par la neutralité bienveillante des prussiens qui laissaient le passage libre après avoir libéré les prisonniers qui étaient venus grossir les rangs de l'armée régulière.

Les bataillons fédérés étaient arrivés à cinq cents mètres de Gennevilliers quand ils furent assaillis par des tirs venant de Bois-Colombes.

Les parisiens reçurent une grélée de balles partant de partout à la fois. Pendant plusieurs heures la fusaillerie continua. Puis venus de Gennevilliers, une masse énorme de gendarmes se déploya dans la plaine provoquant un mouvement de recul malgré les efforts des officiers pour enrayer le repli. La retraite se fit sous le tir ennemi. Les fédérés se réfugièrent dans des maisons d'où il furent délogés par l'attaque des Versaillais qui s'emparèrent petit à petit des maisons d'Asnières et se frayaient un chemin à travers les parcs et jardins de la ville.

Bientôt le mot d'ordre fut : "il faut repasser la Seine". Mais voila !!! Le pont de bateaux venait d'être coupé par ordre du général Landowski qui avait repassé la Seine un des premiers, laissant des milliers d'hommes à la merci de la mitraille qui canardait tout ce qui bougeait.

Des fédérés qui étaient basés du côté de Colombes et de Nanterre vinrent grossir les rangs des fuyards.

Les hommes affolés se pressaient sur le quai de la Seine, tournaient en rond affolés en poussant des cris de frayeur de terreur et de colère avant de tomber sous les balles de plomb pour certains. Quelques barques ayant servit au "pont" étaient détachées, mais les quelques malheureux qui embarquaient subissaient le feu nourri des chassepots. Certains essayaient de traverser sur le tablier du pont à claire-voie, marcher sur les poutrelles d'acier les bras en croix. Ceux qui ne tombaient pas d'eux-même saisis par le vertige étaient fauchés par la mitraille.

D'autres réussirent à s'enfuir en partant à la nage, ce qui a certainement été le cas de Julien Tanguy. Se laissant porter par le courant (qui était assez fort en cette saison) ils purent atteindre "l'Ile des Ravageurs", et de là rejoindre Clichy, puis Montmartre.

Tous les combattants qui n'avaient pas été tués furent fait prisonnier, les Versaillais tenaient la rive gauche....

Quatrième partie :

Vincent van Gogh en mission commandée à Asnières, sur les pas de Julien Tanguy, devenu depuis le père Tanguy

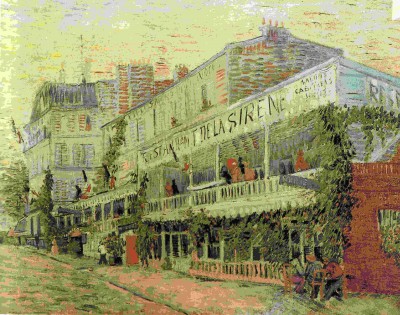

Croquis de Vincent du café "La Sirène"

Le tableau de Vincent en 1887.

Comme vous pouvez le constater sur les images précédentes, le pont de bateaux conduisait à l'endroit précis où se trouvait une guinguette appelée "La Maison Cassegrain" (archives inédites) devenue par la suite "La Sirène". Comment ne pas envisager les conversations échangées par Vincent et son marchand de couleurs, lorsque de retour (à pieds) d'Asnières il montrait ses toiles au père Tanguy ?

Celui-ci devait certainement revivre ces heures d'angoisse et les évoquer devant Vincent qui éprouvait une certaine admiration pour le "brave homme de la rue Clauzel".

Emplacement actuel du café "La Sirène". A cet endroit, en raison des nombreuses innondations qui année dévastaient une grande partie d'Asnières, les berges de la Seine avaient été surélevées de près de trois mètres, ce qui fait que les rez-de-chaussées devenaient les sous-sols des bâtisses en bord du fleuve.

...................

Trente sous : ainsi surnommé car c'était le montant de la solde jounalière d'un garde national

A SUIVRE......

15:45 Publié dans Les amis de Vincent | Lien permanent | Commentaires (2) | | |  |

|  Digg

Digg

17/08/2009

Henri IV à Montmartre et Marie de Beauvillier, abbesse de Montmartre, des Porcherons et du Fort-aux-Dames

Par Bernard Vassor

C'est en 1590 que le roi établit son quartier général lors du siège de Paris dans l'abbaye de Marie de Beauvilliers à Montmartre. Louée de son vivant à l'égal d'une sainte, quelques historiens restent tout de même septiques !!! Pendant la guerre civile, l'abbaye connut son déclin. La plus grande misère régnant, les religieuses furent contraintes à la prostitution. Les soldats et l'abbesse menaient joyeuse vie sur "la montagne des martyrs". On prétend que quelques moniales avaient tenté à plusieurs reprises d'empoisonner Marie de Beauvillier. L'abbaye comptait trente trois religieuses, toutes ne menèrent peut-être pas une vie de débauche, mais l'une d'elle aimait tendrement son abbesse, elle exposait sa vie en goûtant la première tous les plats qui étaient servis. L'archevêque de Paris, quand il apprit ces débordements y mit fin tout en préservant Marie. Henri IV qui occupait l'appartement (et le lit) de la religieuse se surnommait lui-même "moine de Montmartre". Il abandonna la religieuse pour la belle Gabrielle d'Estrée. Repentie, Marie de Beauvillier devenue mystique mit un terme à sa vie dissolue pour se consacrer au redressement de l'abbaye, donnant le voile à deux cent vingt sept filles et de la ruche Montmartre partirent des filles chargées de réformer d'anciennes abbayes ou de fonder de nouvelles de l'ordre des Bénédictines. Marie de Beauvilliers a rendu l'âme le 21 avril 1657 à l'âge de quatre vingt trois ans.

09:43 Publié dans HISTOIRE ANECDOTIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | | |  |

|  Digg

Digg

All the posts

|

|  Digg

Digg

|

|  Digg

Digg

|

|  Digg

Digg

|

|  Digg

Digg